这个国庆,我难得地,拥有了一大段完全属于自己的时间。

没有工作,没有社交,没有KPI。

每天除了打游戏、看小说、电影之外,就是随意的跟AI进行对话,以前更多的是功利性的,必须需要它帮我处理是什么事情,或者解决什么问题。

但是这个假期里面,我更多的就是随心而动。

聊了很多,有闲聊、有焦虑、有瞎玩、有学习。

在这个过程中,我觉得有一种方法,好像让我自己学习的速度比较快,让我自己收货了很多的东西,更有一种很久没有的酣畅淋漓的顿悟快感。

我有一种强烈的冲动,就是要把我的经历,原原本本地告诉你们。因为我觉得这可能是一种,这个AI时代,我们每个人都必须掌握的、最强大、也最反人性的学习方式。

那就是,与AI进行辩论,而且不是一场普通的辩论,是进行一场毫不留情的以干死自己为目的的辩论。

这个故事的起点,是因为我节后要去微博的活动上做一场分享,大概就是分享AI时代下的创作到底应该怎么做。

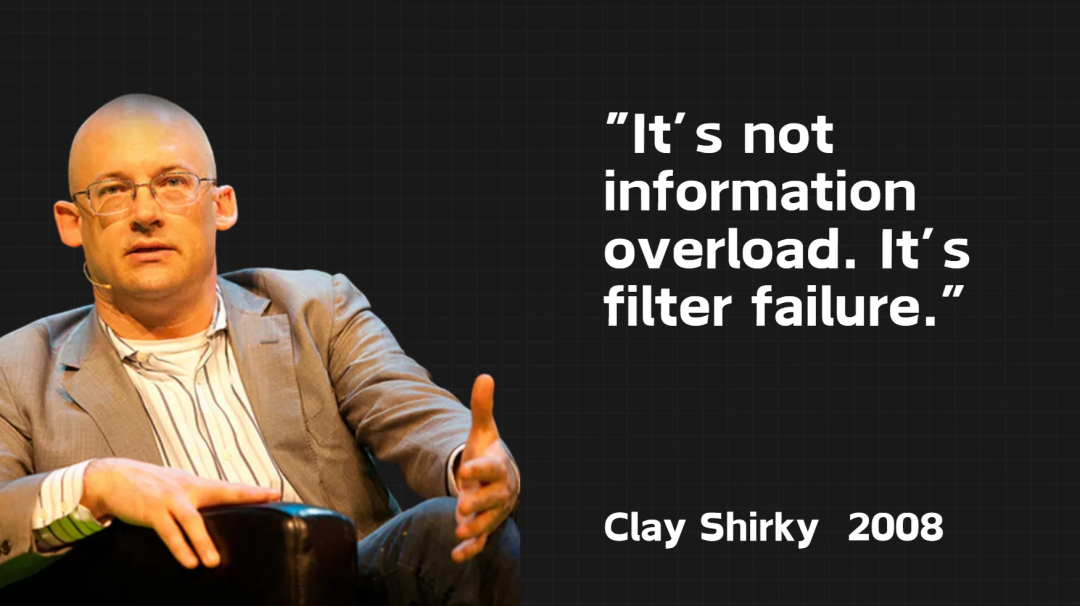

我自己之前一直有一个不太成熟的观点,一个草率的思考,我觉得未来一定是比现在更恐怖的信息爆炸,未来不是信息过载,而是筛选失效。

这个观点其实不是我的,是克莱·舍基在很久以前就说过的,“It’s not information overload. It’s filter failure.”

我觉得放在AI时代,特别合适,我有三个验证这个观点的小推断。

1. 在AI加持下信息生产的效率呈指数级爆发,而人类消费的效率是恒定或线性增长的。二者之间形成了永久性的、不断扩大的结构性失衡。

2. 无论信息总量如何爆炸,一个社会在特定时间内的总注意力是一个基本恒定的稀缺资源,一个领域注意力的增加必然意味着另一个领域注意力的减少。

3. 辨别内容由AI还是人类生成的成本,将系统性地高于该内容本身带来的价值。因此,绝大多数人将从理性上放弃辨别。

再这三个推断之下,我的结论和观点就是:

传统的信息筛选因失衡而不可能,因不可辨识而无意义,最终将会失效。我们为了应对有限注意力的挑战,可能唯一的策略就是:放弃筛选信息,转而筛选信息的源头。

这个源头,可能是一个IP,秉持着信任经济,也可能是一个平台,秉持着算法经济。

而想成为一个能在AI时代幸存的IP,你的内容的真诚感和质量就变得尤为重要。

这个大概就是我的观点,听着可能很玄学很民科,但确实 这也是数字生命卡兹克这个账号的基石所在,也是未来迷雾中我自己的价值观锚定,指引着我,到底要成为一个什么样的人。

前情提要大概说完了,这大概就是我的观点。

在这篇文章中,这个观点的对错其实一点也不重要,因为重要的是后续。

我当时想着,我到时候要出去分享,这个观点,不说无懈可击,但是肯定会受到很多的挑战,如果我自己思考的维度不够、不深,想的不够全面,到时候被别人深入的提问直接问懵逼了,那岂不是尬住了。

所以,我肯定要提前做好演练,想一想别人会从什么角度来攻击我。

我需要跟自己进行一场辩论。

这个做法不是为了跟别人抬杠,只是单纯的,我自己希望能找到更多的漏洞,帮助我更完善而已。

这一瞬间,我就想到了AI,AI来干辩论这事,简直不要太合适了。

于是我就打开了Gemini,把我的观点和这段话给他发了过去:

“我马上要参加一场辩论赛,会有很多人来挑战我的观点,这个理论必须变得无懈可击。 如果你是一个学者, 你需要用尽一切论据、细节和逻辑,来挑战我、反驳我,你的唯一目标,就是证明我是错的。 你会怎么反驳呢?”

在几十秒后,毫不夸张的说, 战争开始了。

如果是现实中,我整个人可能就红温了。

他是这么回复的,每一条,都做了一个反驳。。。

第一条, 在AI加持下信息生产的效率呈指数级爆发,而人类消费的效率是恒定或线性增长的。二者之间形成了永久性的、不断扩大的结构性失衡。

它是这么反驳的。。。

它说:“你的第一定律就有根本性的逻辑缺陷。你只看到了AI是信息的生产者,这是一个静态的、片面的视角。AI既是矛,也是盾。AI可以一秒钟写一万篇文章,但一个更强的AI也可以在一秒钟内读完这一万篇,并告诉我哪三篇是我最需要看的。你只看到了信息洪水,却没看到与洪水一同诞生的、更强大的诺亚方舟——AI驱动的个性化过滤系统。所以,失衡的不是生产与消费,而是无序生产与智能消费之间的赛跑。你的地基,站不住脚。”

那一瞬间,我感觉我的榆木脑袋和心脏早收到了暴击。。。

接着,第二条。

“你说注意力总盘恒定,这过于僵化。科技会把我们从重复劳动中解放出来,注意力这个盘子本身就在变大。更重要的是,AI工具,比如摘要、总结,能极大提高我们吸收信息注意力效率。用1分钟看完AI总结的万字长文,这难道不是注意力的杠杆吗?你的定律忽略了注意力的弹性和杠杆效应。”

。。。

最后,第三条。

还有,最终结论。

看完的一瞬间,我只想到了一句话,来描述我当时脑子的状态。

就是。

死脑子,快想啊。。。

那是一种不太好描述的懵逼的状态,一篇空白,什么都说不出口。

我看着屏幕上那些冷静而锋利的文字,后背开始冒汗。

感觉一声枪响, 那些模糊的想当然的一厢情愿的假设,全都破碎的一干二净。

短暂的懵逼之后,我并没有恼羞成怒,一种兴奋扑面而来。

这是一场战斗, 我观点并没有被一击致命,它在受伤,但它还有生命力。

我深吸一口气,出门去楼下点了杯奶茶,想通了一些东西,回到家,拉开椅子,开始反击。

因为,我好像发现, 它所有的技术解决方案,都带来了新的、更高维度的选择成本和信任成本。

于是,我开始一个一个的回应,当时乱七八糟的写了一堆,我就不放原文了,大概总结一下:

“你说的第一点,AI既是矛也是盾,确实没毛病,但这才是最恐怖的地方好吧。未来,肯定会有成千上万个AI过滤公司,它们都说自己用最先进的算法,都宣称自己的过滤最牛逼、最客观。那么请问,面对这一万个都声称能帮你抵御洪水的诺亚方舟,你,一个普通人,该选择登上哪一艘?就现在这么多模型,你到底用哪个来帮你总结?当你无法用技术去判断技术的好坏时,你最终的判断依据是什么?你看,问题绕了一圈又回来了。人们从筛选内容,变成了筛选过滤工具,你真的会把那么多产品挨个去测一遍吗?在海量信息之下,依然是筛选信源。”

“第二点,关于注意力的杠杆。我100%同意AI摘要能提高效率,但这同样带来了一个致命的新问题。过去一篇万字长文,只有一种原文。现在,10个不同的AI模型,可能会给我10个视角完全不同、侧重点也不同的一分钟摘要。一个强调技术,一个强调商业,还有一个可能指出了原文作者没发现的漏洞。这10个摘要,效率都极高,但我该信哪一个?哪一个最接近真实?哪一个的视角对我最有价值?为了降低这个选择成本,我最终还是会选择我长期信任的那个信源所提供的AI摘要服务,比如我现在自己就只会用Gemini2.5pro。我很多时候不是选择效率,是品味和视角的一致性。”

“最后,关于信息分层。你这个反驳,说实话听起来没啥毛病,但恰恰最有力地证明了我的理论。。在那个高风险的区间里,信任的门票是什么?难道是通过了AI检测的标签吗?你信这事吗?当然不是,那个信任区的地基、货币、和唯一的通行证,就是信源的声誉。在一个匿名的信源,和一位你了解其学术背景、过往成就、声誉卓著的医学专家之间,就算前者通过了N种技术验证,后者只说了一句话,在性命攸关的诊断上,你信谁?我觉得,在高风险领域,信源的权重不是被削弱了,而是被放大了1000倍。。。”

这就是我,绞尽脑汁给出的回答。

当然,这个回答本身也不重要,可能很多点也是不对的,但重要的是,我在思考,我还在学习,还在不断完善。

这个是我觉得最重要的。

当然,我给出了我的回复之后,它又对我进行了一轮新的反驳。

后面的就不放了,我又跟AI进行了两轮大战。

酣畅淋漓。

最后我们的对话中,我觉得最后的升华,是我最动容的。

它说:“你引以为傲的品味,本质上不过是一个极其复杂的奖励函数。你的个人AI模型,会比任何人类都更懂你的品味,它能构建一个独一无二、只属于你自己的品味引擎。那时,每个人都将拥有自己内在的、全知全能的神,不再需要外部的教皇。”

它说:“你所依赖的信任,本质上是因为信息不透明带来的风险。而技术的终极目标,是用代码的确定性来取代人性的不确定性。一个去中心化的信任协议,一个由数学逻辑驱动的信任机器,将比任何可能会犯错、有偏见、甚至可能被收买的人类IP都更值得信赖。”

它说:“我们信任法律,不是因为信任某个法官,而是因为信任法律程序本身。你所捍卫的IP,本质上,是在信息世界里选一个更好的国王 。而我所预见的未来,是技术将最终带领我们走向一个 不需要国王的世界。”

而我的回答是:“我们选择信任的信源,他不是国王,他甚至不是权臣。他是那个从远方而来,衣衫褴褛,跳上宫殿的餐桌,弹着鲁特琴,高声唱着我们闻所未闻的史诗和故事,讲述着王国之外还有着我们无法想象的远方和星辰大海的,吟游诗人 。”

“他存在的唯一意义,就是为了打破我们每个人王国的围墙,防止我们安逸地、舒适地、最终孤独地,死在自己完美的王座上。”

。。。

辩论结束了。

我瘫坐在椅子上,筋疲力尽,但同时,我的内心却又非常的充盈。

这场辩论的输赢,甚至我们最后得出的那个的结论,都不是最重要的。

最重要的,是这个自我辩论的过程本身。

这,可能才是我们这个时代里,每个人都触手可及的,最高效、也最深刻的学习方式。

我们过去的学习是什么?

是看书,是上课,是搜索,是问答。

本质上,都是在获取已经存在的知识,把别人的观点和智慧,分门别类地放进自己的书架上。

但这种方式,在这个时代,已经不够了。

AI就是一个比我们大一万倍的、完美的书架,我们在这条路上,永远不可能战胜它。

而辩论,就是在不断的锤炼锻造你的想法。

在和人辩论时,我们常常会陷入情绪、立场、甚至人身攻击。

但在和AI的辩论里,这些全都不存在。

它没有自尊心,你不用担心你的反驳会伤害到它。它也不会被你的气势吓倒,无论你的语气多么激烈,它都只会根据你提供的信息和逻辑,进行回应。

这很像一面镜子,它能照见的,只有你自己的思维强度。

你的逻辑过硬,它就退,你的论证有漏洞,它就攻。这种纯粹又不掺杂任何情感因素的思维交锋,真的,是我觉得最高效的思维训练方法。

这个过程是很痛苦也很反人性的。

因为它逼着你直面自己的无知、偏见和浅薄。

而且,我们每个人,脑子里都会有一些可能离经叛道的不符合主流的,甚至有点危险的想法。

在现实世界里,我们不敢轻易地,把这些想法说出来。

我们害怕被嘲笑,害怕被误解,害怕被攻击。

但AI,给了我们这样一个,绝对安全的实验室。

你可以和它辩论任何话题,无论这个话题多么敏感,多么小众。你可以扮演任何角色,站在任何立场,去推演一个观点,在逻辑上,到底能不能站得住脚。

你可以在这里,毫无顾忌地,暴露你的无知,你的偏见,你的困惑。

然后,再借助它的力量,去重塑,去修正,去建立一个更强大、更自洽的思想体系。

所以,正在看这篇文章的你,大家真的可以去尝试一下这种用法。

给大家特别简单的三步法:

1. 选定一个你真正感兴趣的战场。

这个战场,可以是一部你刚看完的电影,一本你正在读的书,一个你最近很困惑的社会现象,甚至是一个你坚持了很多年的人生信条。

关键是,这个话题,要能让你有“表达欲”和“战斗欲”。

2. 说出你的观点和Prompt。

“你是一个学者,你需要用尽一切论据、细节和逻辑,来挑战我、反驳我,你的唯一目标,就是证明我是错的。”

3. 全身心投入,享受这场战争。

不要把它当成一次简单的聊天,把它当成一场真正的战争。

你要像一个将军一样,排兵布阵,组织你的论据,寻找对方的破绽,找不到,那就去临时学,这又不是现实,时间是静止的,你完全可以学3个小时回来,再跟他干。

最重要的是,不要害怕被它说服。

记住,这场辩论的最终目的,不是为了证明我对你错。

而是为了,借助一个强大外力的不断撞击,让我们自己的思想,变得更坚固,更清晰,更接近那个我们称之为真理的东西。

这个国庆,我和AI,大概进行了十几场这样的辩论。

很爽,真的很爽。

过去,我一直习惯于被动地,去接收信息。我看书,看电影,看文章,我以为我看懂了。

但那种懂,真的就是一种脆弱又未经考验的幻觉。

而真正的懂,从来都不是来自于输入,而是来自于输出。

来自于你为了捍卫一个观点,绞尽脑汁,搜肠刮肚,建立逻辑,寻找证据的那个过程。

那么,试试看吧。

打开你的AI,说出你的观点,发送那条Prompt。

然后,去享受那场,只属于你一个人的,酣畅淋漓的战争。

相信我,当你从那场战争中,筋疲力尽地走出来时,你会发现,你收获的,不仅仅是关于那个话题的,更深的理解。

你收获的,是一个。

更清晰、更有力的。

自己。

以上,既然看到这里了,如果觉得不错,随手点个赞、在看、转发三连吧,如果想第一时间收到推送,也可以给我个星标⭐~谢谢你看我的文章,我们,下次再见。

>/ 作者:卡兹克

>/ 投稿或爆料,请联系邮箱:wzglyay@virxact.com