文|大 何

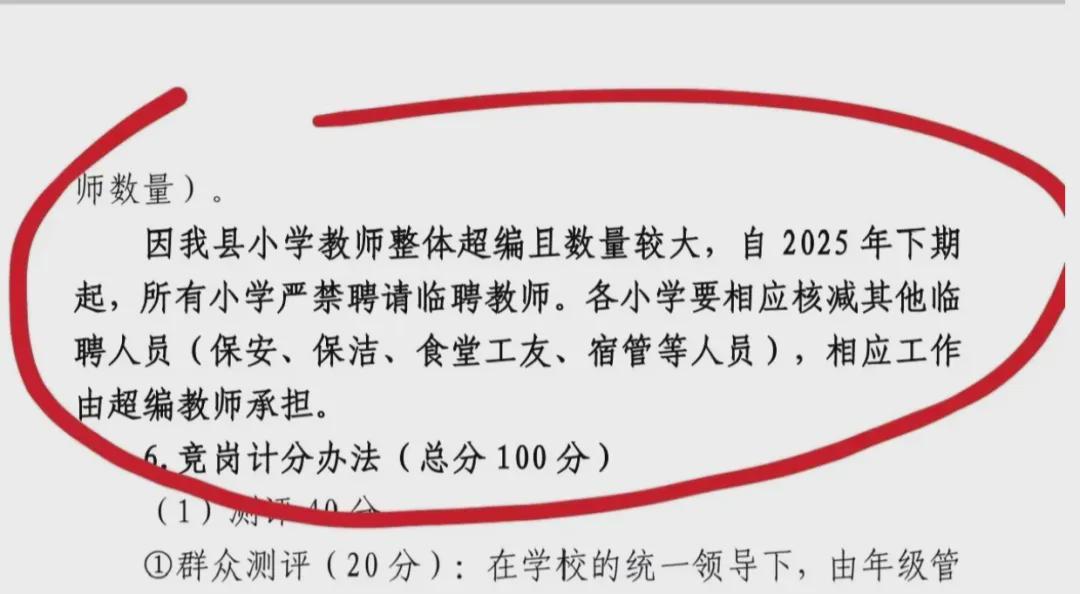

2025年暑期,湖南教育系统迎来一场静默的变革。据《南方周末》报道,衡阳下辖的衡山、衡阳、衡东、祁东四县及耒阳、常宁两市,相继出台教师转岗至其他事业单位的通知。更引人瞩目的是永州宁远县,因小学教师整体超编,自2025年下学期起,保安、保洁、食堂工友、宿管等岗位将由超编教师接替,临聘人员逐步退出。

曾经被调侃为“少走几十年弯路”的保安岗位,如今竟成为在编教师的转岗方向。这种身份转换的荒诞感,折射出教育行业深刻的结构性矛盾。当“铁饭碗”沾上泥土,不仅是个体职业路径的转折,更是人口趋势与教育资源配置的激烈碰撞。

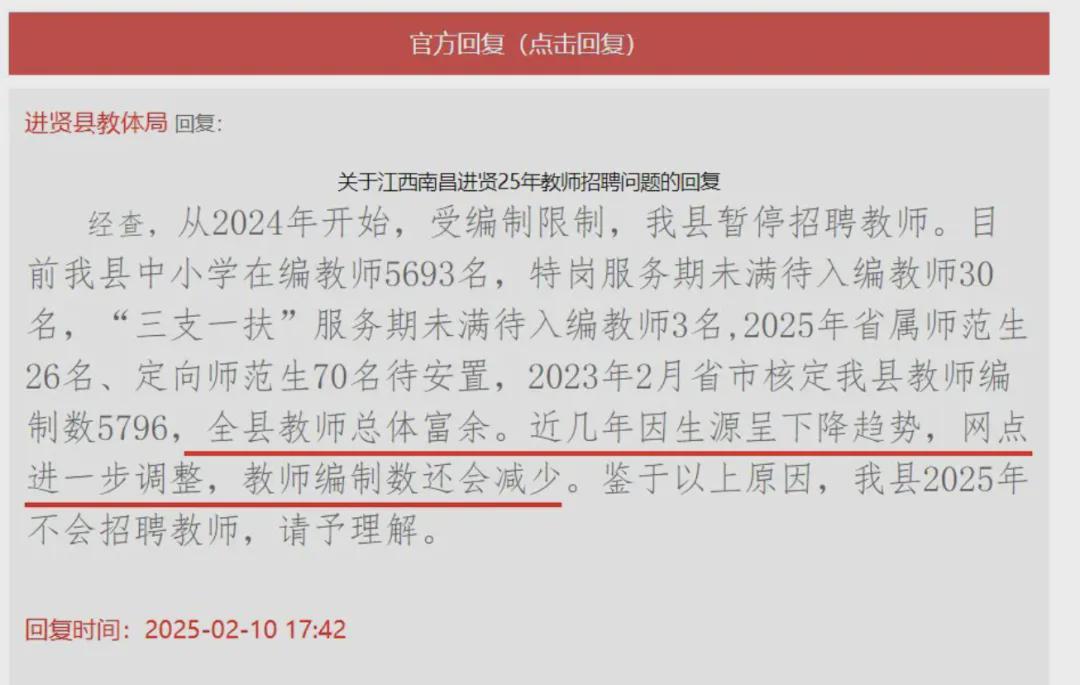

湖南的变革并非孤例。中部人口流出大省江西同样面临严峻挑战。进贤县2025年明确停止招聘教师,理由直指生源下降与网点调整。江西省人社厅数据显示,当年中小学教师招聘计划仅2146名,较2024年降幅达45.8%,与2020年的14158名相比,堪称“脚踝斩”。

在问政江西平台上,一位2021年考入永新县的非在编教师自述被无故辞退。当地教体局回应称,人口减少导致小学人数锐减,非编教师不再续聘。这种“裁员”逻辑正在多地蔓延,教师岗位的稳定性遭遇前所未有的挑战。

这场变革的源头可追溯至2017年新生儿数量的下滑。按照教育阶段的时间差推算,2020年幼儿园招生已现压力,2023年小学新生数量开始下滑。现实中,民办幼儿园关闭、公立幼儿园抢生源的现象已屡见不鲜。

北师大科研团队预测,到2035年全国将有约150万小学教师、37万初中教师过剩。这种过剩并非均匀分布,小学阶段首当其冲,初中教师则呈现“先短缺后过剩”的波动趋势。而高考人数可能在2035年前后达到峰值后转跌,高等教育规模也将随之调整。

与教师岗位缩减形成鲜明对比的是,教育类专业毕业生规模持续膨胀。麦可思研究院《中国-世界高等教育趋势报告(2023)》显示,普通本科院校教育学门类毕业生从2017年的14.19万人增至2021年的18.43万人,五年扩大30%;普通专科院校教育与体育大类专业毕业生更从36.20万人增至48.62万人,增幅达34%。

这种“供需错配”在二胎政策放开期间尤为明显。当年为应对入学高峰狂招的教师,如今因生源减少沦为“烫手山芋”。教育行业的就业市场,正经历一场前所未有的供需反转。

人口减少对教育的影响,本质上是“消费者”减少导致的连锁反应。教育兼具投资与消费属性,当城镇化红利消退、高等教育普及,其投资回报的不确定性增加,但消费属性始终存在。学生减少直接导致教育经费增长放缓——2024年一般公共预算中教育支出仅增长2%,远低于过去十年5%-8%的年均增速。

在此背景下,“小班化教学”的呼声显得尤为无力。教育经费按学生分配,学生减少意味着总经费缩减。地方教育部门更倾向于削减教师编制以控制成本,而非增加投入提升教学质量。这种“减员不减负”的模式,正在多地悄然推行。

这场变革的深层逻辑在于:人口既是生产者,也是消费者。当消费者减少,依赖人口红利的行业必然收缩。教育行业的困境,是人口结构变化的缩影。那些认为“人口减少利好人均资源”的观点,忽视了人口作为生产力与消费力的双重属性。

从幼儿园到大学,从教师编制到教育经费,人口趋势正在重塑整个教育生态。而这场变革的影响远不止于教育领域,它预示着一个时代的终结:当“人口红利”转为“人口负债”,所有行业都将面临重新洗牌。

全文完,感谢阅读。若觉内容有价值,请点赞、转发支持。