2025年10月17日,俄乌冲突已进入第1331天,战场内外动态持续牵动全球关注。俄罗斯境内能源设施与军事目标遭遇多轮袭击,乌克兰空军展开强力反击,同时国际援助格局与能源博弈呈现新态势。

俄罗斯境内关键设施遭袭,能源网络受创

据俄媒报道,卢克-下诺夫哥罗德石油公司旗下的科斯托沃炼油厂于16日夜间遭遇袭击,其L-24/300汽油加氢裂解装置被击中。该装置每小时可处理24吨原料,年产能达30万吨,此次袭击直接冲击俄罗斯中部地区能源供应。

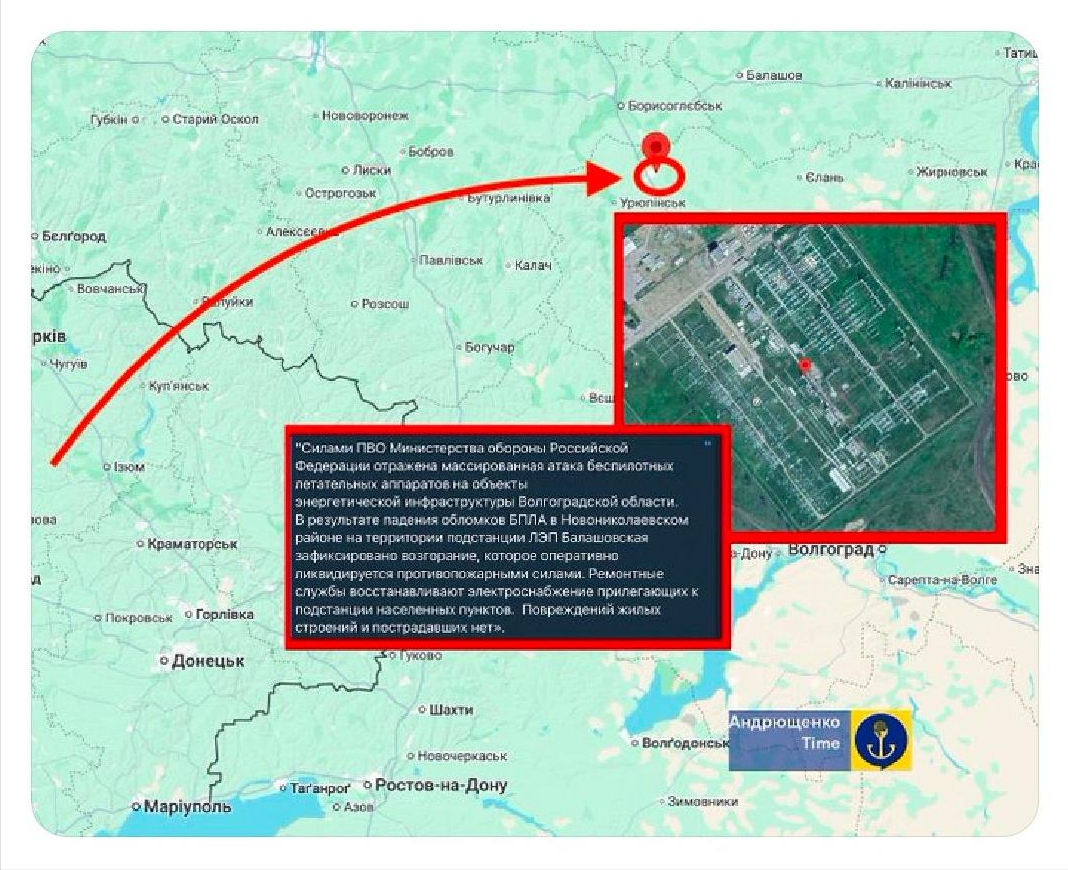

同日,伏尔加格勒地区的巴拉绍夫斯卡娅500千伏高压变电站遭袭。作为伏尔加水电站电力输出的核心枢纽,该站承担着向俄罗斯中部、伏尔加格勒州新尼科拉耶夫斯克区、沃罗涅日州东南部及萨拉托夫州西部供电的重任,袭击导致区域电网稳定性面临挑战。

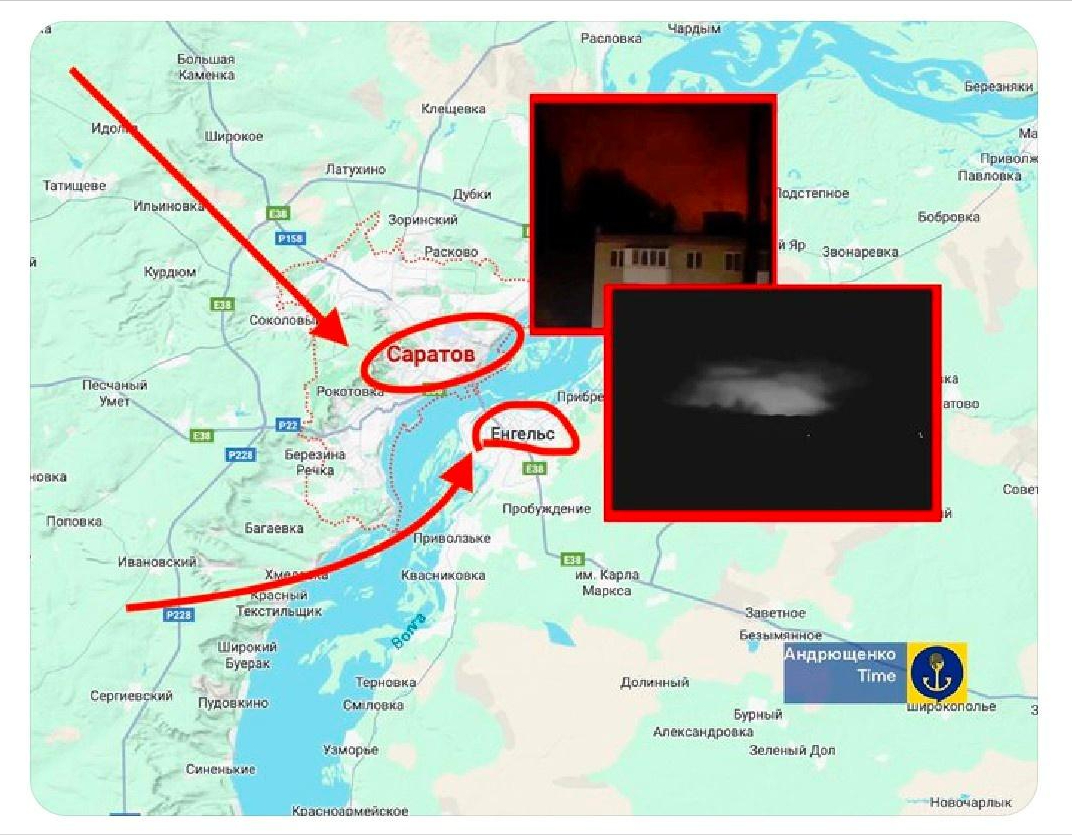

萨拉托夫/恩格斯地区于凌晨1点起连续遭遇两波袭击。首波袭击持续至3点15分,城市上空多次爆炸并伴随工业区燃烧;次波袭击于3点50分至5点20分间发生,进一步加剧当地紧张局势。

乌克兰空军精准打击,地面部队巩固防线

乌克兰空军持续对俄军目标实施精准打击。一架Su-27战斗机使用GBU-39制导炸弹摧毁俄军基地,MiG-29战机则在低空发射AGM-88反辐射导弹,有效压制俄军防空系统。

地面战场方面,乌克兰第3突击旅在新塞利夫卡附近成功歼灭俄军侦察破坏小组,阻断其向奥斯基尔河推进的企图,守住伊久姆-利曼-斯拉夫扬斯克间的重要后勤补给线。托列茨克方向,“亚速”第12旅多次击退俄军冲锋,城区西部和北部仍由乌军驻守,因部分单位转移导致俄军进攻受阻,局势趋于稳定。

波克罗夫斯克方向,俄军40海步旅向Shakhove发起机械化进攻,13辆BBMs和1辆坦克参与行动,但8辆BBMs和1辆坦克在距前线8公里处被摧毁,另有4辆受损。扎波罗热方向,乌军第128重装机械化旅夺回卡缅斯克北部社区。

国际援助动态:美乌合作无人机,北欧加大支持

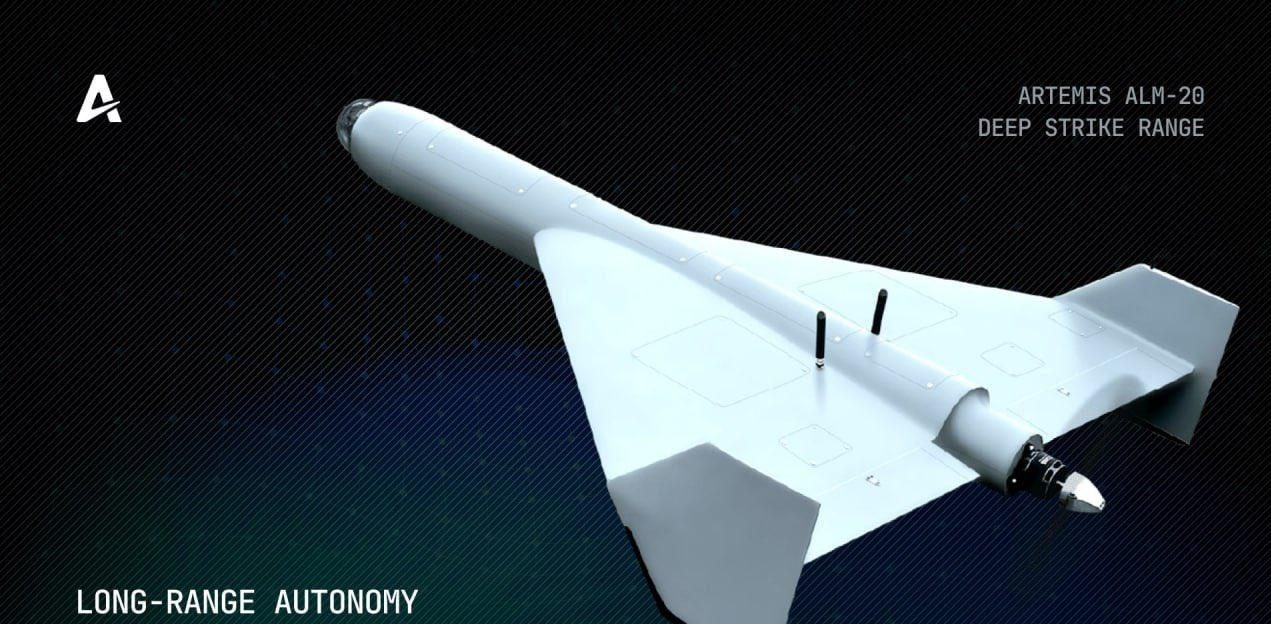

军事技术合作领域,美国与乌克兰联合研发的Artemis ALM-20远程无人机完成测试,即将投入量产。该无人机配备45公斤弹头,搭载Skynode N计算机实现GPS与非GPS双模导航,显著提升作战灵活性。

北欧国家持续加大援助力度。挪威政府提出2026年国防计划,总额达1800亿挪威克朗,其中700亿克朗(约69亿美元)专项用于乌克兰军事支持。荷兰宣布追加9000万欧元援助,重点投向侦察与攻击无人机生产,北约会议上荷兰国防部长呼吁各国保持援助强度。

能源博弈升级:欧洲拟全面禁运俄气,印度转向美国供应商

欧洲议会委员会通过草案,计划自2026年1月1日起禁止进口俄罗斯天然气(含液化天然气),仅允许2025年6月17日前签订的短期合同及至2027年1月1日到期的长期合同继续执行。能源运营商可援引不可抗力条款终止合同,此举被视为具有法律约束力的进口禁令。

俄罗斯总统普京对此回应称,欧洲国家因政治压力拒绝俄能源导致自身能源价格上涨、工业产出下滑,德国经济作为“欧洲火车头”正持续衰退。然而,能源市场格局已发生显著变化——印度炼油厂通过美国埃克森美孚公司购买400万桶圭亚那石油,预计2026年初交付,此举被视为对莫斯科的重大打击。

分析指出,印度此举与美国施压密切相关,莫迪政府在外交政策上的调整成为关注焦点。与此同时,泽连斯基抵达美国与特朗普会面,特朗普后续将与普京在布达佩斯举行会晤,国际社会普遍期待此次会谈能为冲突解决带来新突破。

地缘政治观察:美国战略意图与冲突解决逻辑

特朗普政府的对乌政策始终围绕“实力博弈”展开。其核心逻辑在于:既不允许俄罗斯在乌克兰获得全面胜利(不符合美国利益),也不会支持乌克兰收复全部领土(认为美国无义务维护现行国际秩序)。特朗普的目标是推动双方在特定节点达成妥协,前期通过利益诱导,现阶段通过对俄能源施压,均服务于这一战略目标。

分析认为,美国在出招时始终将自身利益置于首位,能否从中获益是其决策的重要考量因素。随着战场动态与国际援助格局的变化,俄乌冲突的解决路径仍充满不确定性,但国际社会的调解努力与各方战略博弈将持续影响局势走向。