对于8090后而言,游戏厅承载着怎样的意义?是课间偷摸攒下的硬币,是放学后飞奔的脚步,还是摇杆摩擦留下的掌心温度?当手游占据主流,网吧转型网咖,沈阳这家开了35年的联合游戏厅,依然用铁皮机箱的嗡鸣声,诉说着关于街机时代的最后倔强。

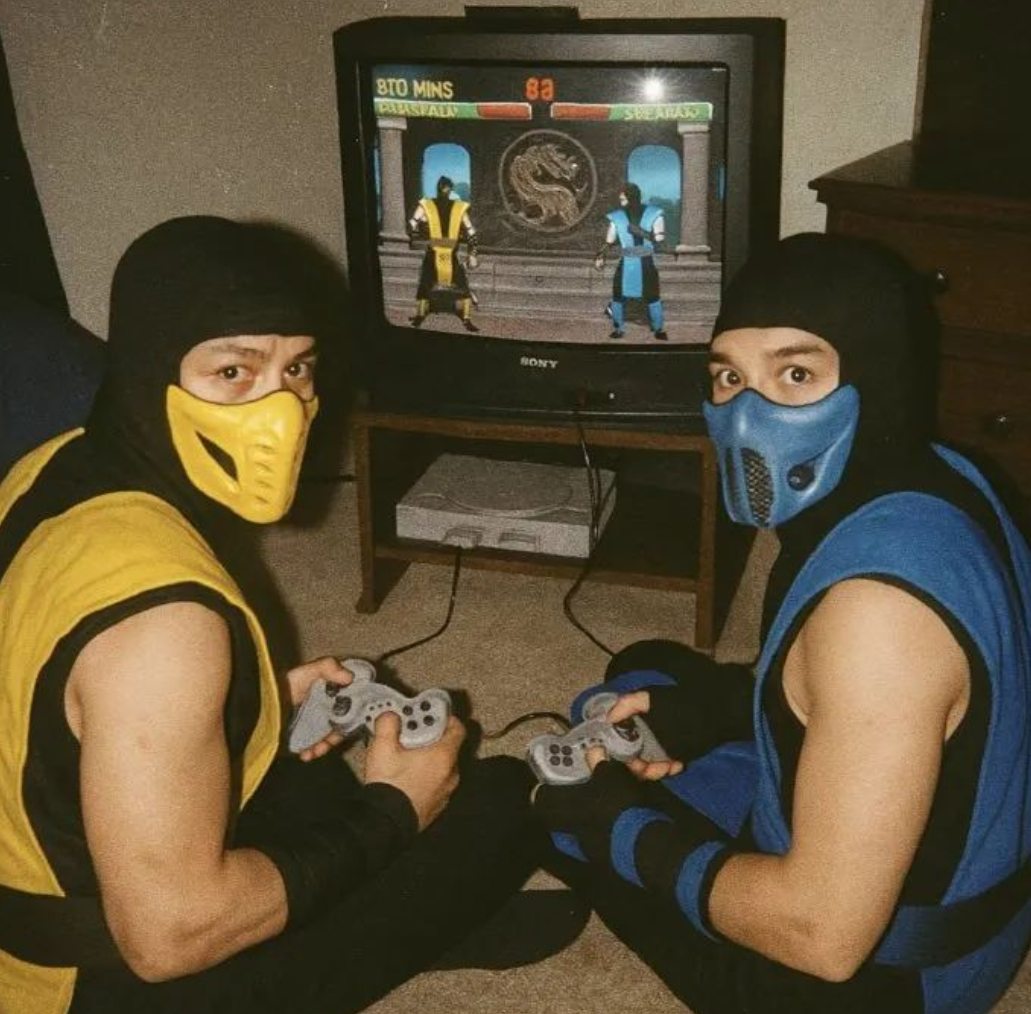

每个年代的玩家都有专属的游戏图谱:80后经历过FC红白机的像素时代,90后见证了PS1的光盘革命,但真正让两代人产生共鸣的,是街机厅里此起彼伏的「KO」声。从《街头霸王》的波动拳到《三国战纪》的火剑秘籍,0.5元一个币的快乐,曾让无数少年在玻璃橱窗前流连忘返。

2000年后,政策收紧与网吧崛起双重冲击下,全国街机厅如多米诺骨牌般倒下。取而代之的「电玩城」里,抓娃娃机和博彩机占据了C位,那些带着机油味的摇杆和按键,逐渐成为博物馆里的展品。

在沈阳中街某栋老式商厦的三楼,70岁的徐大爷正擦拭着《拳皇97》的机台。这家占地200平米的联合游戏厅,自1990年开业以来,经历了三次政策洗牌却始终屹立不倒。1995年「小厅进大厅」政策实施时,徐大爷抵押房产凑齐50台机台,将店面从50平米扩张到合规规模,这个决策让他在行业寒冬中抢得先机。

如今游戏厅保留着90年代的原生状态:没有扫码支付的月光宝盒,没有网红打卡的霓虹灯牌,只有泛黄的《合金弹头》海报和永远修不好的4号机。每月3.2万元的房租压得人喘不过气,但徐大爷坚持不涨价:「00后来玩《拳皇》的少了,但80后总带着孩子来找童年。」

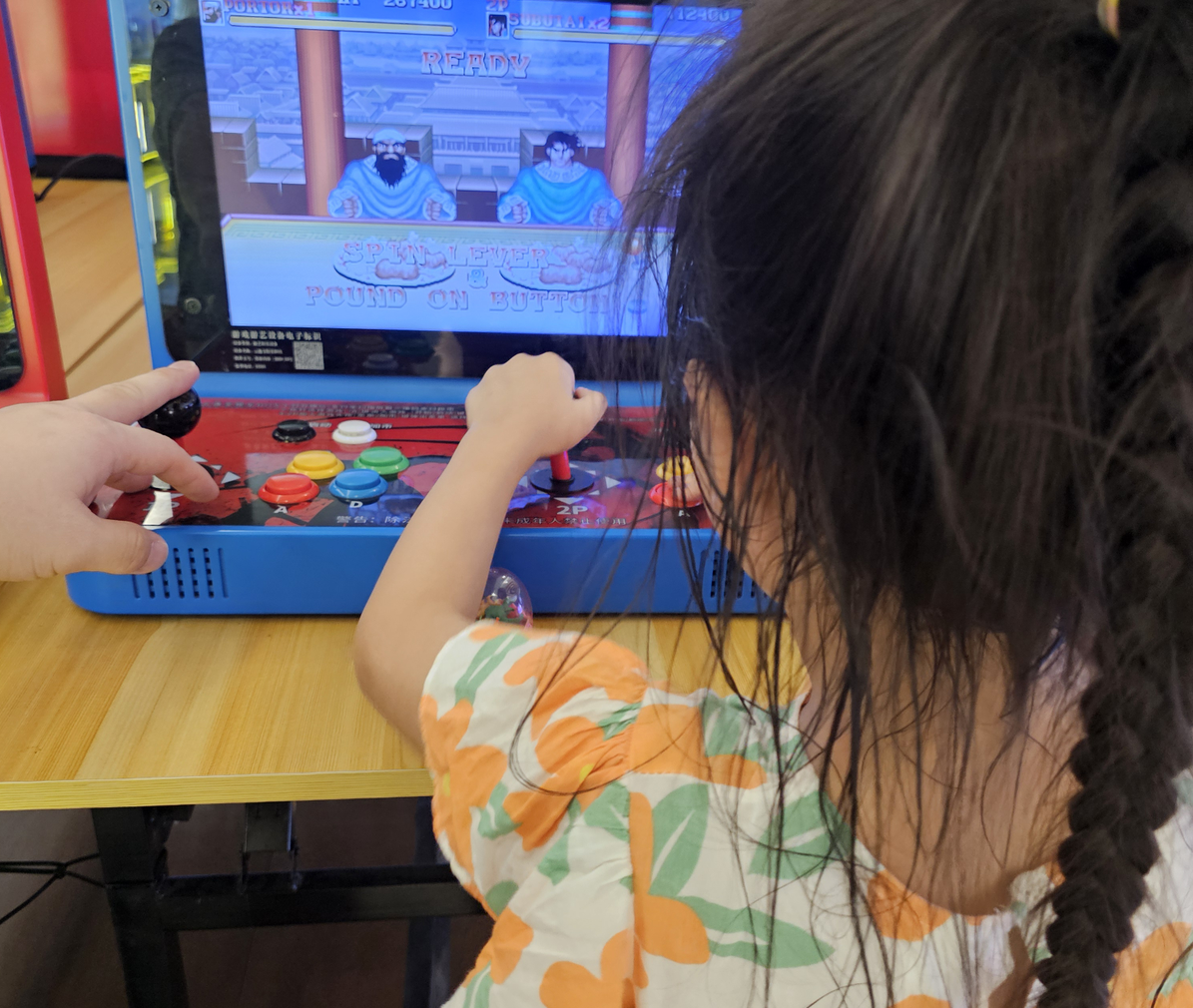

在游戏厅的角落,总能看到奇妙的场景:60岁的徐大爷指导00后玩家搓《街霸》连招,90后父亲抱着3岁儿子玩《恐龙快打》,而当年逃课来玩的80后,如今正被自己的孩子拽着衣角问:「爸爸,这个机器怎么吐币啊?」

这种时空错位感在周末达到顶峰。抖音网红举着云台拍摄「街机厅生存挑战」,穿JK制服的00后女孩在《音游》机台前起舞,而真正的核心玩家们,依然在《三国志》机台前重复着「吃包子」的经典手势。当模拟器能完美复刻所有游戏,为什么还有人每周驱车20公里来这?答案藏在空气里——烟草味混着铁锈味的独特气息,按键反馈的机械触感,以及陌生人之间因「KO」爆发的欢呼,这些无法被数字化的体验,构成了街机文化的最后堡垒。

面对「为什么不开分店」的疑问,徐大爷笑着摇头:「每个街机厅都有它的灵魂。」这种坚持让联合游戏厅成为东北街机文化的活化石。机台里藏着20年前的游戏卡带,维修记录本上写满三代玩家的笔迹,就连厕所门后的涂鸦,都记录着从「XXX到此一游」到「XX班永远的神」的时代变迁。

当00后玩家抱着Switch讨论「模拟器是否算正版」时,80后们正在联合游戏厅重现经典场景:有人扮演当年勒索游戏币的小混混,有人试图用钳子撬开机箱——当然只是玩笑。这些跨越三十年的互动,让游戏厅超越了娱乐场所的范畴,成为几代人共享的情感记忆库。

在手游日均活跃用户突破6亿的今天,这家每月净利润不足万元的老游戏厅,依然用35年未变的开机音乐,守护着中国街机文化的最后火种。或许正如玩家在留言本上写的:「只要8090后还记得怎么搓升龙拳,这家店就永远不会倒闭。」