2025年10月18日,央视新闻等权威媒体发布消息:著名物理学家杨振宁先生因病于当日在北京逝世,享年103岁。这位被世界物理学界誉为'泰山北斗'的科学家,其学术贡献不仅位列华人科学家之巅,更被国际学界认为可与牛顿、爱因斯坦、普朗克等科学巨匠比肩,堪称人类物理学史上最卓越的贡献者之一。

杨振宁的学术生涯堪称一部现代物理学发展史。他提出的七大核心理论,每一项都深刻改变了人类对宇宙的认知:

与罗伯特·米尔斯合作提出的非阿贝尔规范场理论,为描述强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用提供了统一数学框架。该理论起初因规范场质量问题被视为数学美学,但随后成为电弱统一理论、量子色动力学和标准模型的基石。如今,杨-米尔斯场与麦克斯韦方程、爱因斯坦广义相对论并称现代物理学三大支柱,几乎所有高能物理方程式、粒子对撞机理论预测、宇宙早期能量模型都离不开它。

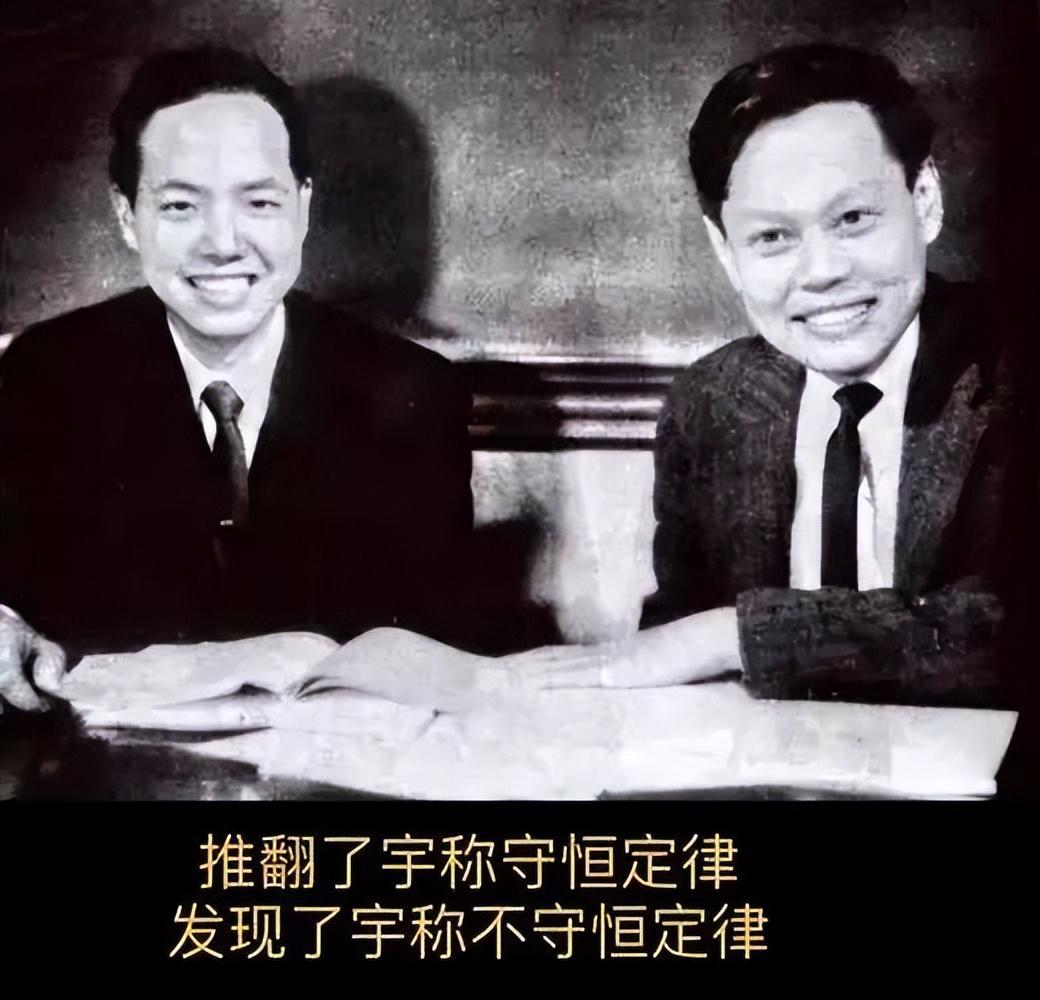

与李政道共同提出的这一理论,动摇了物理学界'宇称守恒'的固有认知。1957年吴健雄通过钴-60核β衰变实验证实该理论后,诺贝尔委员会评价其'为现代粒子物理学奠定了思想基础'。这一发现迫使科学家重新审视守恒定律,开启了对称性与守恒律研究的新纪元。

该方程描述了粒子相互作用中的'交换关系',在量子信息、弦论、代数几何等领域产生深远影响。在量子计算中,它为量子态传输提供理论支持;在弦论领域,它帮助理解弦的相互作用和时空结构;在代数几何中,它促进了相关数学结构的研究。

这一与超导临界现象相关的数学模型,解释了相变过程中的非解析性行为,成为统计力学的经典成果。其核心的杨-李零点与半圆定理,在巴丁-库珀-施里弗理论中具有重要应用价值。

与吴大峻合作证明的这一理论,揭示了电磁学中规范变换与纤维丛理论几何变换的内在联系。该成果标志着物理学在理论框架上追平了数学发展前沿,为统一物理规律描述提供了新范式。

与张首晟共同发现的SO(4)对称性,为高温超导理论研究提供了重要基础。该成果后来成为解释超导现象的关键理论支撑之一。

持续40余年的研究,发表了多篇推动弱相互作用力、玻色子、高能中微子等领域理论发展的论文。这些成果至今仍是相关领域研究的重要参考文献。

杨振宁的贡献远不止于理论突破。1971年中美关系解冻初期,他率先回国访问,与邓稼先等科学家深入交流,掀起了华裔学者访华热潮,被誉为'架设中美学术交流桥梁第一人'。此后他多次向中央领导建言恢复基础科学研究,推动了中国科研体系的重建。

1980年设立的'对华教育交流委员会',资助近百位中国学者赴美进修,这些人后来成为中国科技发展的中坚力量。回国任教后,他担任清华大学高等研究院名誉院长,亲自参与教学科研,推动冷原子物理、凝聚态物理等学科进步,对中国高等教育改革产生深远影响。2015年,他放弃美国国籍转为中国科学院院士,以实际行动践行对祖国的承诺。

杨振宁的理论已被写入全球高等物理学教材,成为现代科研的重要基石。他提出的杨-米尔斯规范场论,支撑着粒子对撞机的所有理论预测;他揭示的宇称不守恒现象,持续影响着量子力学研究;他发现的数学对应关系,为统一场论研究提供了关键思路。

这位跨越世纪的科学家,用103年的生命诠释了科学探索的真谛。他的成就不仅镌刻在人类科学发展的丰碑上,更通过培养的数代科学家持续推动着科技进步。正如诺贝尔奖得主菲利普·安德森所言:'杨振宁的工作改变了整个现代物理学的发展方向。'

消息来源:央视新闻10月18日报道《沉痛悼念!杨振宁先生因病逝世 享年103岁》