“C919意义重大,但航司买不起。”这句话初听悲壮,细想却透露出荒唐。我们总将C919誉为‘国之重器’,然而在真金白银的关头,却期望航空公司独自承担这个‘吞金兽’的费用,这合理吗?

这并非简单的困境,而是从一开始就陷入了逻辑误区。C919确实伟大,它是中国第一架自主研制的大型客机,打破了波音和空客的垄断,象征意义不言而喻。

然而,再伟大的飞机,也需要有人愿意购买、用得起并且能赚到钱。现在的问题并非航司短视,而是我们将一件国家工程当作了普通商品来推销。

看看现实情况:国航亏损,东航巨亏,川航、深航更是惨不忍睹。疫情三年,民航业遭受重创;经济复苏缓慢,商旅需求疲软;高铁又抢走了中短途客流……

在这种环境下,让一家上市公司拍板购买几十架单价上亿的新飞机,哪个董事长敢轻易签字?签了就是对股东的不负责。

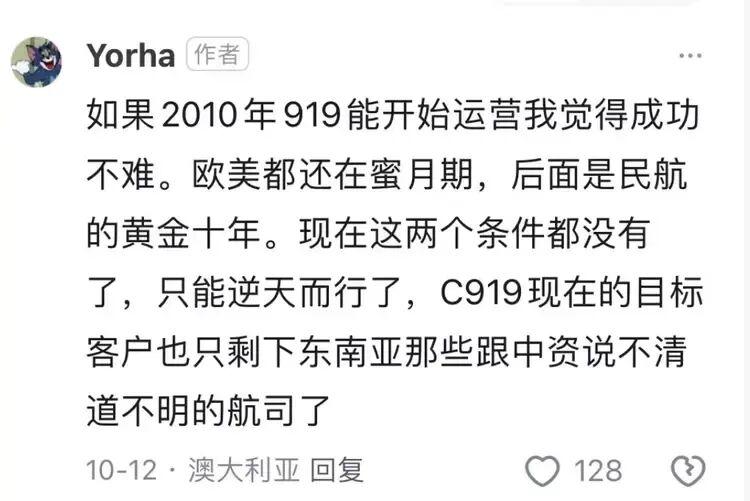

网友说“生不逢时”,质疑为何不在2009年经济好时推出。这话有一定道理,但更该问的是:为什么关键技术攻关要靠“经济景气”来决定节奏?

航空工业是百年大计,不是短线炒股。等风来了才造船,风走了才发现船还没下水,这不叫“时机不对”,而是战略短视。

更讽刺的是,我们一边高喊“国产替代”,一边又要求C919必须“立刻赚钱”。

波音和空客用了半个世纪才建立起全球服务体系、航材网络和飞行员培训体系。而C919刚起步,就被人拿“运营成本高”“维修不便”“保险贵”来说事,这公平吗?就像逼一个新生儿跑马拉松,还怪他跑得慢。

有人说,财政拨款应该支持C919。但现实是,地方债压顶,民生开支紧张,教育、医疗、养老都在抢钱,凭什么C919就能“往前面排”?

除非我们承认:C919不是普通项目,而是关乎国家命脉的战略资产。既然是战略,就不该让航空公司独自扛雷。

可目前的操作却是:让国企带头购买(如东航),让市场慢慢接受,等规模上去了,成本自然下降。

听起来合理,实则危险。一旦航司因C919拖累财报,后续订单必然萎缩,形成恶性循环:飞机越少,成本越高;成本越高,越没人买。

再看“卖给俄罗斯”的设想,天真得可笑。俄罗斯自己都有图-204,且受制裁后航空业自顾不暇,哪有余力采购新机型?

国际市场更不用提,欧美适航证难拿,信任度未建,短期内根本不可能大规模外销。

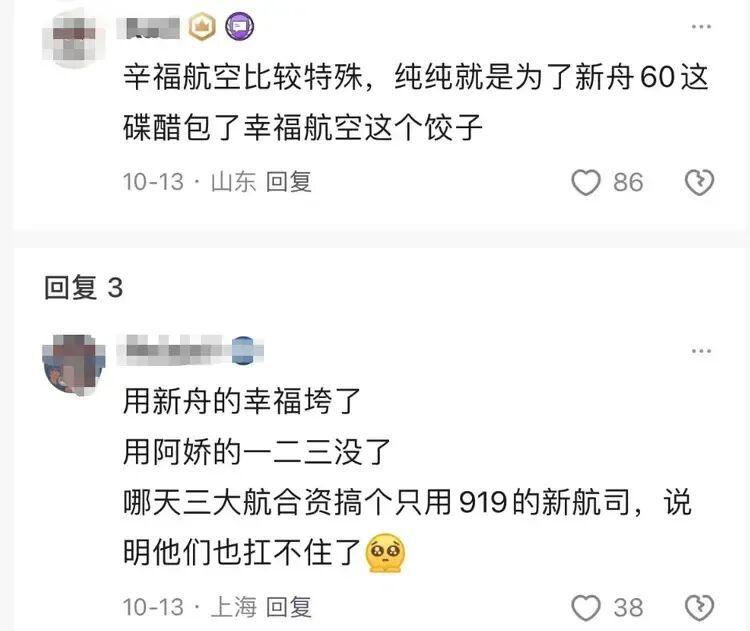

那怎么办?等经济回暖?等技术成熟?等市场自发?等下去的结果,很可能是C919变成下一个“幸福航空”,项目不死不活,飞机停在机坪,最终沦为政策试验品。

真正该做的,是跳出“划不划算”的算盘思维。芯片被卡脖子时,我们砸千亿建厂;新能源车落后时,我们十年补贴换市场。为什么轮到大飞机,反而要斤斤计较短期回报?

国家该明确:C919不是航司的生意,而是国家的棋局。可以设立专项基金,承担早期采购风险;可以组建国有运营公司,统一管理C919机队;可以立法保障优先采购,像美国FAA支持波音那样。否则,光靠情怀和口号,喂不饱这个“吞金兽”。

最后说句实话:C919的困境,表面是缺钱,实质是缺乏国家战略决心。我们能造出飞机,却不敢为它的成长买单。这不仅是航空业的悲哀,更是整个高端制造业的隐喻。

别再说“航司太保守”了。它们只是太清醒,在资本规则下,活下去比造梦更重要。而我们,是否准备好为那个更大的梦,付出真正的代价?