近日,一则关于杨振宁先生去世的消息在网络上迅速传播,尽管此前已有辟谣,但此次却成为了令人难以接受却又无法回避的现实。先生的离去,让全网沉浸在一片悲痛之中。而在众多哀悼者中,最痛心的莫过于先生的遗孀翁帆。两人相濡以沫二十余载,感情早已深厚无比,遗憾的是,最终未能携手共度余生。

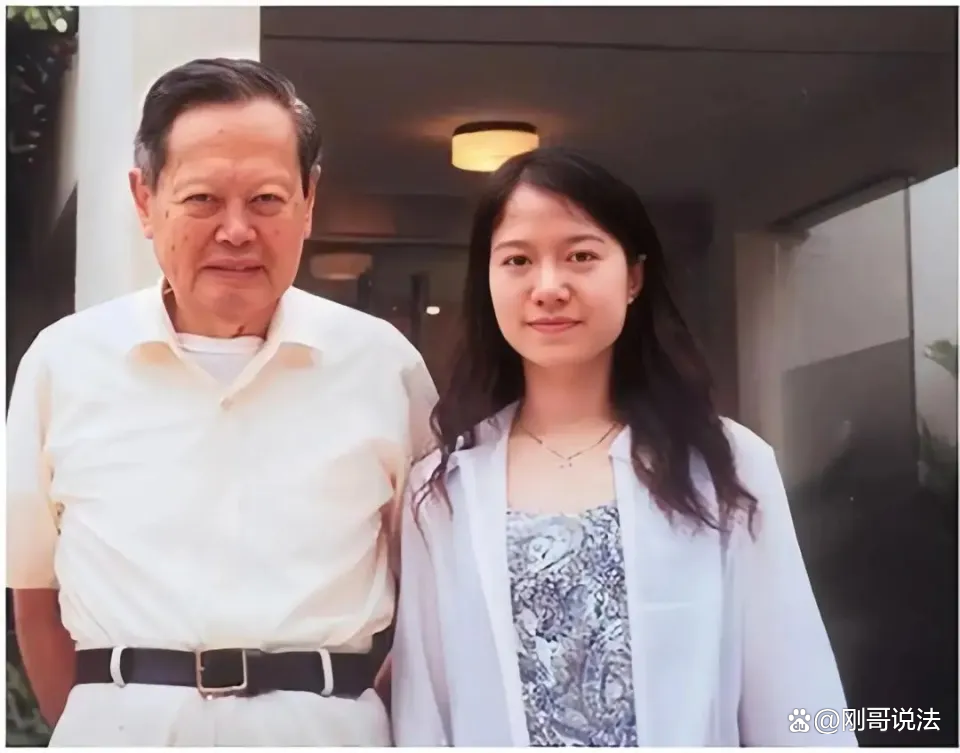

时间回溯到2003年,杨振宁先生在清华园接待访客时,与年轻的翁帆初次相遇。那时的翁帆,是负责接待的英语系学生,而杨先生则是享誉世界的物理学家。一张三人合影,成为了命运悄然埋下的伏笔,也预示着两人未来不平凡的交集。

次年10月中旬,杨振宁先生的发妻杜致礼离世,他瞬间陷入了人生的低谷。而此时的翁帆,也刚刚结束了一段婚姻,正在深圳攻读翻译硕士。一次偶然的通信,让两个孤独的灵魂开始慢慢靠近,从学术探讨到人生共鸣,书信逐渐化为电话,电话终成见面。

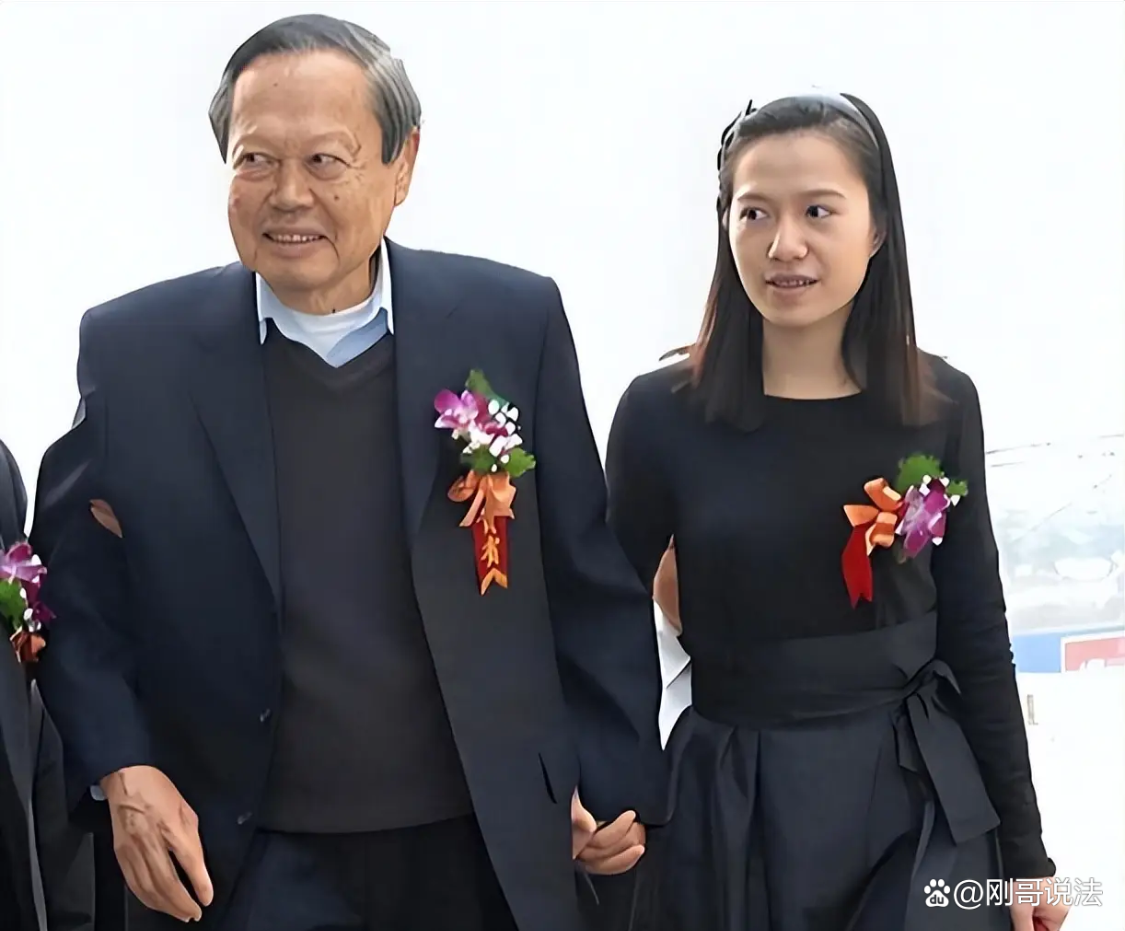

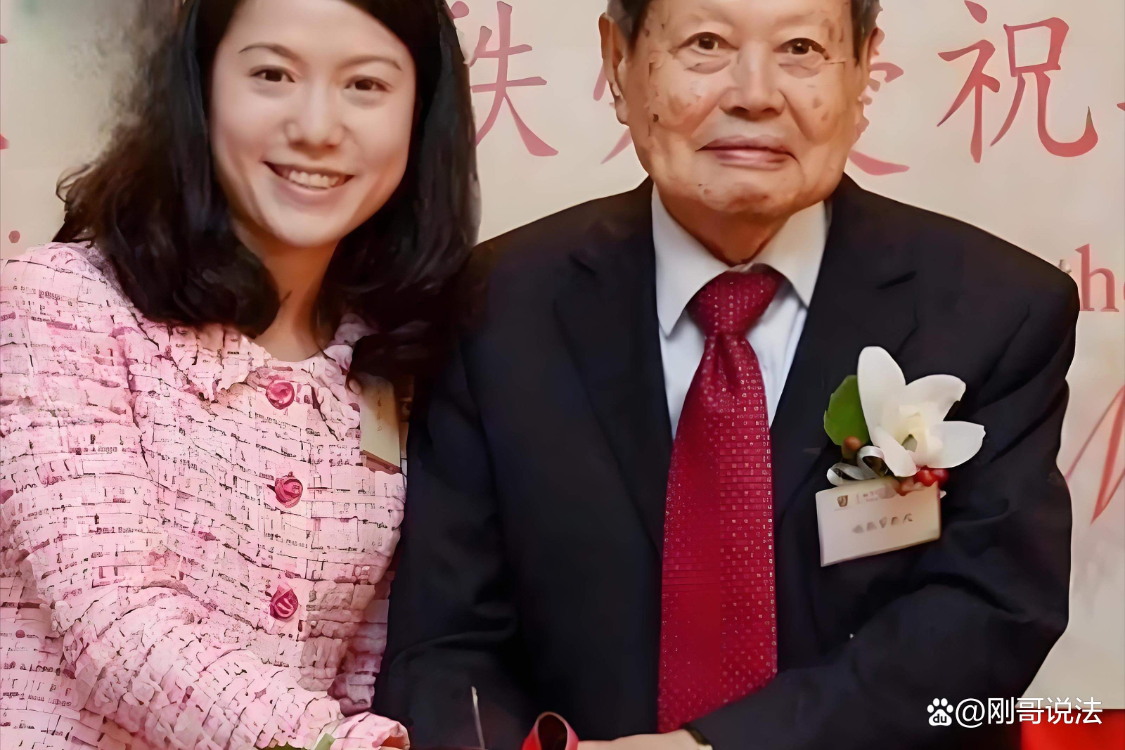

这段不被世俗所看好的“忘年交”,在2004年12月却化作了一场轰动全国的婚礼。82岁的杨振宁与28岁的翁帆,携手步入了婚姻的殿堂,开启了他们共同的人生旅程。

杨振宁与翁帆的结合,瞬间点燃了舆论的风暴。有人讥讽这是“爷孙恋难长久”,有人揣测“翁帆图谋名利”,甚至预言“杨振宁终将抛弃青春”。面对这些质疑和攻击,两人选择了沉默和坚守。

然而,真相远比传言更耐人寻味。杨振宁先生早已将家产分配给了子女,翁帆仅拥有一套住房的居住权。她没有争辩,没有退缩,只是默默地陪伴在杨先生身边,陪他走过学术会议、钢琴独奏、昆曲演出等每一个重要时刻。

当杨振宁与翁帆一起走在油菜盛开的田野里踏春时,翁帆身着白色外套,心情显得格外好。这便是两人之间感情的真实写照,无需多言,只需一个眼神、一个动作,便能感受到彼此之间的深情厚意。当翁帆向拍照者挥手致意时,杨先生始终紧握着她那温暖而又坚毅的手。

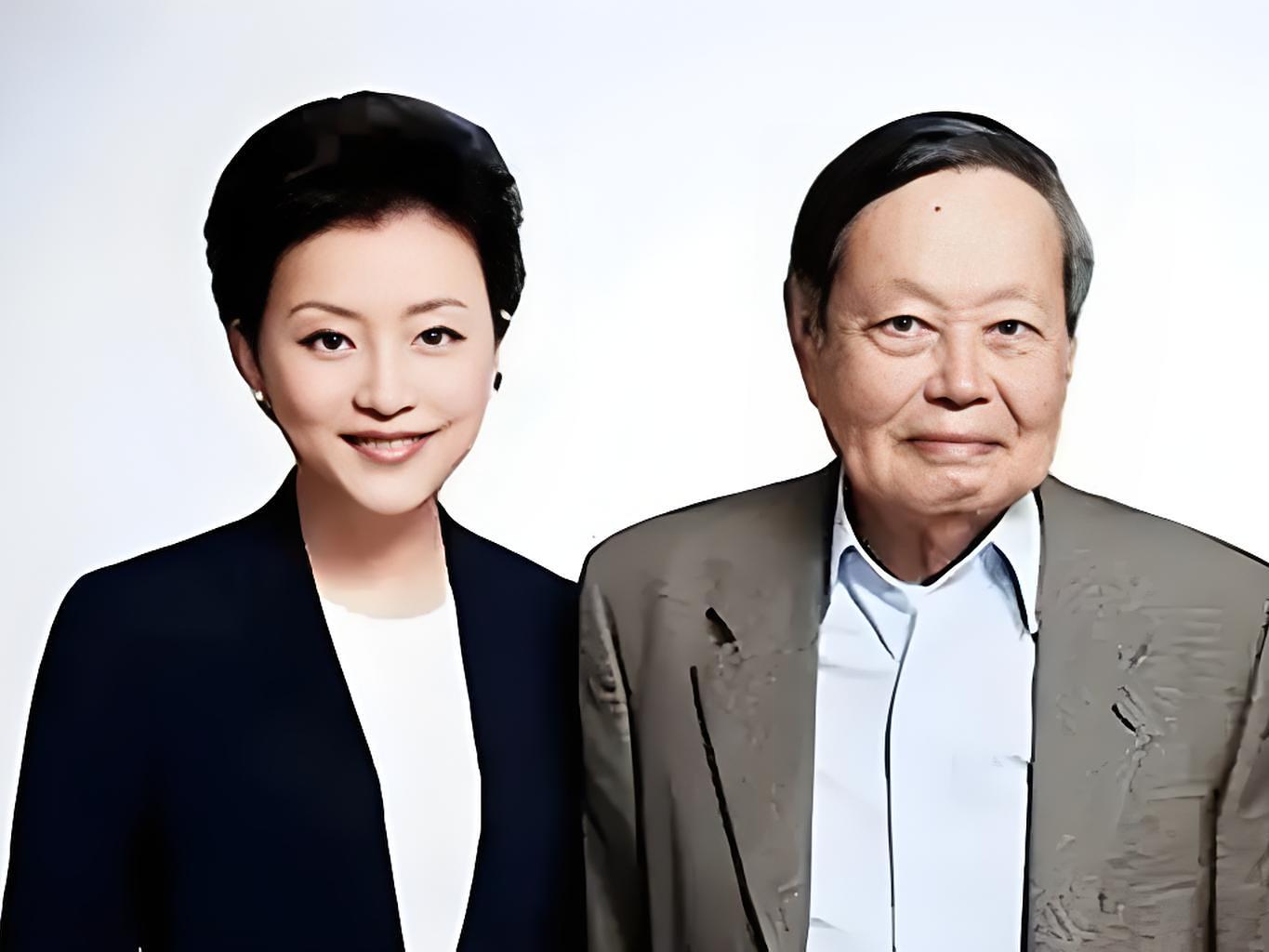

在一次访谈中,主持人杨澜向杨振宁先生提出了一个尖锐的问题:“您去世后,翁帆怎么办?”镜头前,杨先生没有回避,只是淡淡地说了一句:“你可以再婚。”

这简短的回答,却藏着最深的温柔。它不是占有,而是祝福;不是依赖,而是放手。杨先生希望翁帆在自己离开后,能够继续追求自己的幸福。

翁帆听后泪眼婆娑,但她并非因委屈而流泪,而是被杨先生的理解所感动。正如她所言:“世俗眼里的‘牺牲’,是我主动的选择。我愿意与他共度余生,无论风雨。”

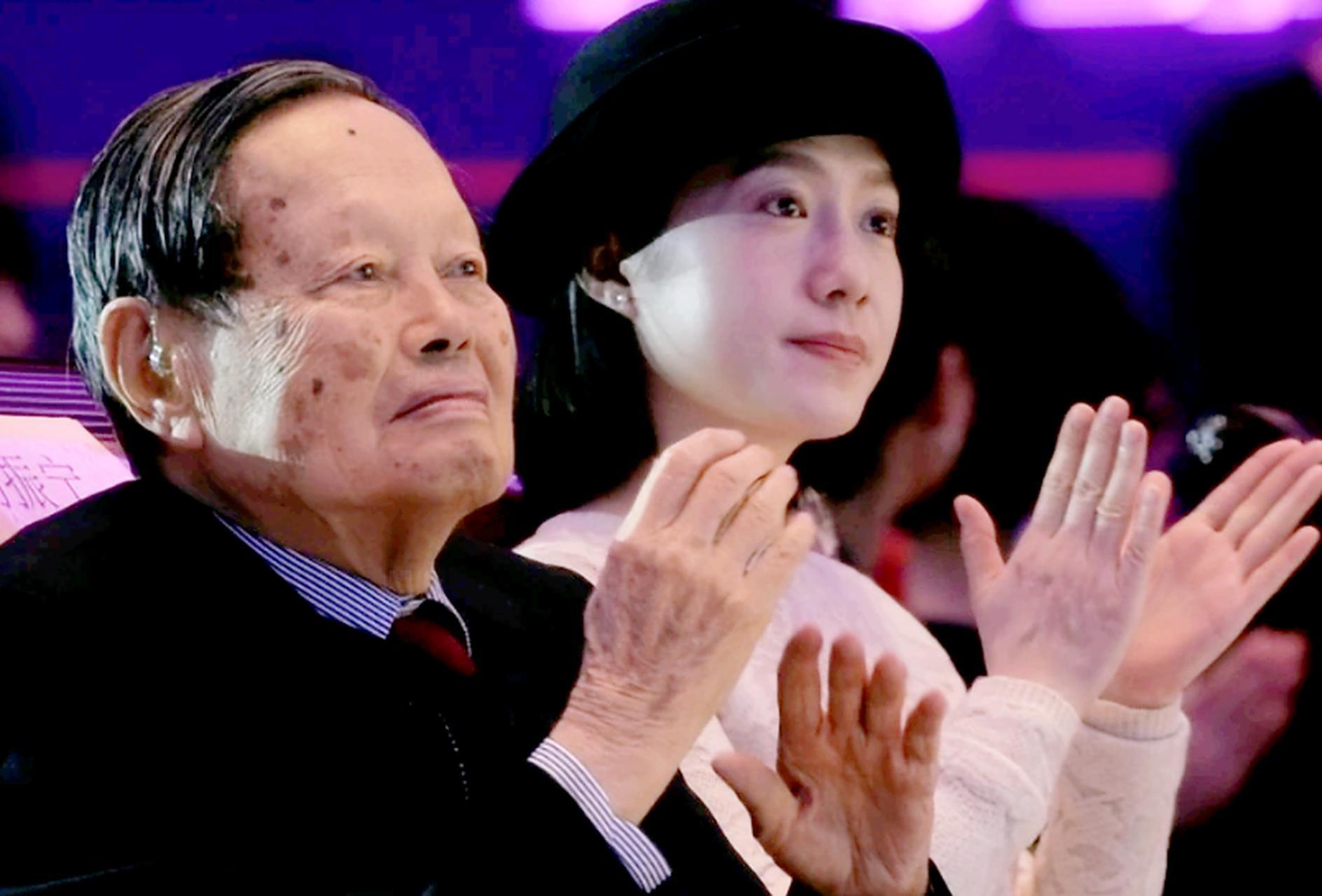

二十年来,翁帆用行动粉碎了所有的流言蜚语。她陪伴杨振宁先生度过了晚年时光,支持他的学术事业,甚至在公众场合展现自己的琴艺与才情。她的付出和坚守,让所有人都看到了她对杨先生的深情厚意。

杨振宁先生离世前,遗嘱内容被公开。他并未留下巨额财产,但却留下了对翁帆最深的尊重。这份感情,早已超越了年龄与世俗的界限,成为了两个灵魂的彼此成全。

根据《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的规定,婚姻的成立以自愿、合法为基本原则,禁止任何形式的干涉与歧视。杨振宁先生与翁帆的婚姻,尽管年龄相差悬殊,但完全符合民法典关于婚姻自由的规定。

双方具备完全民事行为能力,基于真实意愿缔结婚姻关系,且不存在重婚、禁止结婚的血亲关系等法定禁止情形。因此,他们的婚姻是合法且有效的。

民法典明确保护婚姻当事人的合法权益,强调婚姻的平等性。无论年龄、社会地位差异如何,只要符合法定条件,婚姻即受法律保护。杨振宁与翁帆的婚姻,正是这一原则的生动体现。

从社会伦理角度看,他们的婚姻曾引发广泛争议。但民法典的立法精神在于尊重个体选择,而非预设婚姻的“合理”标准。婚姻的本质是情感与责任的结合,而非简单的年龄匹配。

杨振宁在公开场合对翁帆的尊重与关怀,以及翁帆在婚姻中的付出与陪伴,均体现了民法典所倡导的夫妻间相互扶持、共同生活的核心价值。这种关系超越了世俗偏见,成为了婚姻自由原则的生动实践。

因此,杨振宁与翁帆的婚姻不仅是个人情感的归宿,更是民法典婚姻自由原则的合法体现。法律不干涉婚姻的多样性,而应保障每一段合法婚姻的尊严与稳定。

杨振宁先生的离世,是科学界的巨大损失,更是人间少了一位用生命诠释“爱是成全”的智者。网友的悼念中,既有对物理泰斗的崇敬,也有对翁帆的深切问候:“愿时光温柔待你,你曾照亮他最后的岁月,也必将遇见自己的星辰。”

他们之间的这段感情,像一面镜子,映照出世俗的偏见与人性的光辉。它告诉我们:真正的爱,无关年龄,只在灵魂的共鸣;真正的陪伴,无需誓言,只在岁月的静默中生根。杨先生与翁帆女士的故事,终将成为时代长河中一朵永不凋零的浪花。