2025年10月18日12时,一颗科学巨星悄然陨落——杨振宁先生在北京因病逝世。这位在科学史上留下浓墨重彩一笔的物理学家,其生命最后的轨迹令人动容:上午10点半状态尚佳,11点半急转直下,正午十二点永远闭上了眼睛。这种剧烈的反差,让无数人心中一沉。

中科院院士潘建伟回忆道:“上午10点半杨先生还挺好,11点半听说又不行了,大家都以为他能挺过去。”这句“本来还挺好”,在短短一小时内成了无力的注脚,却也见证了杨振宁生命最后时刻的顽强。

医院的窗外,北京干冷的秋天日光温和而平静,照在走廊的白墙上,仿佛一切如常。然而,生命的离场有时并不喧闹,它只是安静地把时针拨到十二,留下无尽的沉思。

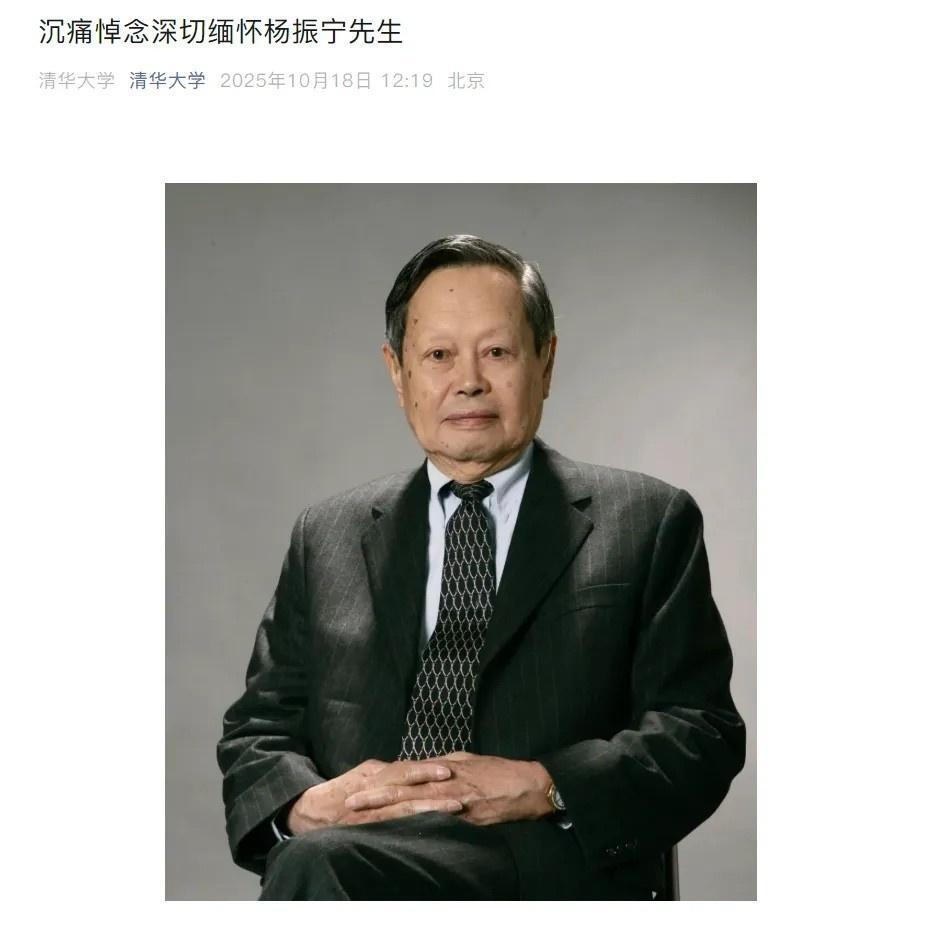

消息传来,许多人是在刷到清华大学主页时愣住的。黑白的配色、沉静的悼念,画面里只有一句话——“深切缅怀”。随后,中国科学技术大学、西湖大学等高校也迅速发文悼念,官网首页或社交账号头像陆续变为黑白,这是学术共同体表达敬意的方式。

回望杨振宁的一生,传奇始于少年狂言。13岁时,他说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖”;35岁,他真的拿到了。传奇不仅在于梦想的兑现,更在于实现过程中那种干净利落的逻辑和不怕质疑的勇气。1956年,他与李政道提出弱相互作用的宇称不守恒设想,在普遍反对声中给出实验路径。随后,吴健雄用钴60的实验给出清晰答案,世界因此被重新标注。1957年,诺贝尔物理学奖写下了两个年轻的中国名字。

在同行的评价里,杨振宁被看得更远更深。诺奖得主丁肇中说:“中国人在国际科学上建立不朽之功勋者,乃自杨振宁开始。”理论物理学家戴森则称他为“继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理的卓越风格大师”。这些赞誉,是对他奇特数学技巧、对自然直觉理解以及社会性责任感的认可。

在中国科研走向世界的漫长路上,杨振宁像是一座可见的灯塔。他告诉后来的年轻人:“华人不比谁差,我们可以做最难的事。”潘建伟也直言:“杨先生最大的贡献,是让中国人有了信心,改变了原来‘华人不如西方人’的自卑心理。”

信心是一座桥,桥上的人要继续往前走。潘建伟表示,要在科学上继续努力,让国家成为对人类文明有更大贡献的科技强国,这也是杨振宁一辈子的愿望。这句话朴素却分量极重,因为科研人的日常背后,是冷冰冰的时间和热乎乎的理想被拧在一起。

有人问,为什么杨振宁的离世会让这么多人难受?也许,是因为他把自己的生命比作“一个圆”——从清华园出发,走向世界舞台,再回到故土。这个圆里有个人的学术史,也有一个时代的精神线索。你能看到他推动中美学术交流的那些年,能看到他鼓励学生回国、搭桥接力的那些细节。

他参与提出的“杨-米尔斯规范场论”,被广泛认为是现代物理学的基石之一,构成了我们理解自然的底层框架。这些专业术语背后,是一座知识大厦的地基。

真正的影响力不只在论文的引用数里,还在走廊尽头那盏常亮的灯。在清华的教室里,他讲到“科学是探索未知的艺术”,学生们抬头看黑板,粉笔灰落在书脊上,像光飘下来。这种画面在很多学校都发生过,东莞理工学院也在官网换成了黑白,他们记得1993年杨振宁来分享学术报告,并受聘为名誉校长。

一个人的足迹走过多少校园,就有多少年轻人的视野被拉宽一点。消息发出后,媒体平台开始刊发纪念文章,有的梳理他“32项科学贡献”,有的重访“弱相互作用”那段历史,还有的讲他如何把年轻人推上更好的赛道。

这些细致的回望很重要,它帮我们从“巨人”的剪影里看到人的纹理。他不是只在高处的人,他也在生活里,是会说“要靠耐心与判断”的老师,是会为语言与文化自豪的中国人。

噩耗总是突然,悲伤却会慢慢发酵。上午10点半还好、11点半转危、12时长眠,这样紧凑的三段式时间轴,让人直面生命的脆弱与顽强并存。顽强是什么呢?可能是面对病痛仍坚持工作,也可能是反复被质疑仍把想法写清楚。

科学从不讨好情绪,它只对证据负责;但科学家可以点亮情绪,让更多人愿意为证据辛苦。很多人今晚会重新打开那些经典论文,也有人会在朋友圈写下短短几句告别。失去之后,最好的纪念,往往不是再说一次“伟大”,而是把手头的事情做得更好一点。

做实验的把数据再查一遍,写代码的把注释再清楚一点,开会时多听别人2分钟的意见。科学的秩序就在这些不起眼的细节里往前挪动。他给我们留下的不只是理论,更是“如何做学问”的姿态:谨慎、诚实、耐心,还有不急不躁的坚韧。

他走了,科学的星空却更亮了一点,因为我们被提醒要仰望。仰望不是抬头看热闹,而是把问题问到底,把基础打牢,把偏见调低。当高校的主页都换成黑白,当“知识分子”等平台陆续推送纪念文章,我们也许该把注意力多分给那些正在实验室里熬夜的年轻人。他们接过的是一条长长的火炬,光不在一人之手,它在一群人的接力里。

愿他安息,也愿这座圆继续转动。祝福每一个因为他而走进科学的人,在自己的坐标里,踏实地走,明亮地走。他用一生回答了一个朴素的问题:“中国人能不能在世界科学上写下自己的名字?”答案已经写在历史里,接下来就看我们如何把句子续得更长。