2024年8月,李政道在美逝世,享年98岁;2025年10月,杨振宁亦于中国离世,享年103岁。两位曾共同摘取诺贝尔物理学奖的华人科学巨匠,在时间的长河中先后谢幕,一个时代就此落幕。

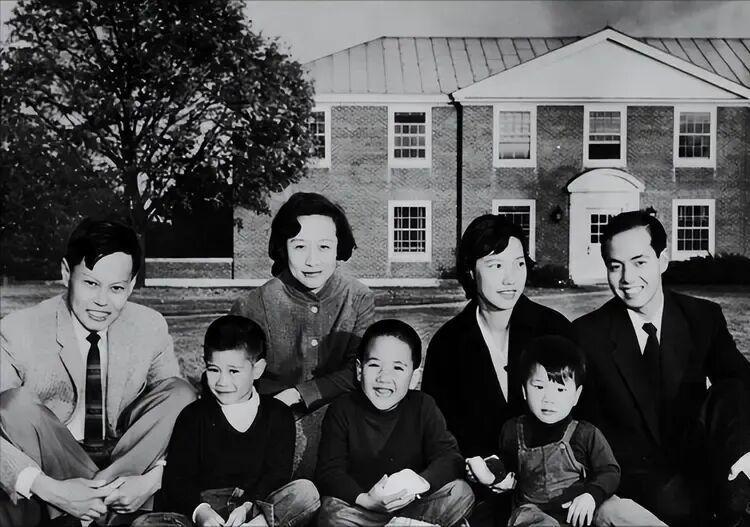

他们的一生,既是科学的传奇,也是人性的缩影。从芝加哥大学的并肩研究,到西部公路上的长途旅行;从共同提出“宇称不守恒”理论震惊世界,到最终分道扬镳、形同陌路,这段关系堪称科学界的“传奇爱情”。

李政道曾用童话比喻两人的关系:两个小孩在沙滩上玩耍,忽然看见远处古堡亮起灯光,于是争执究竟是谁先看到的。这看似童趣的比喻,实则暗含科学界的“名分之争”——谁先提出理论、谁贡献更大,往往成为难以调和的矛盾。

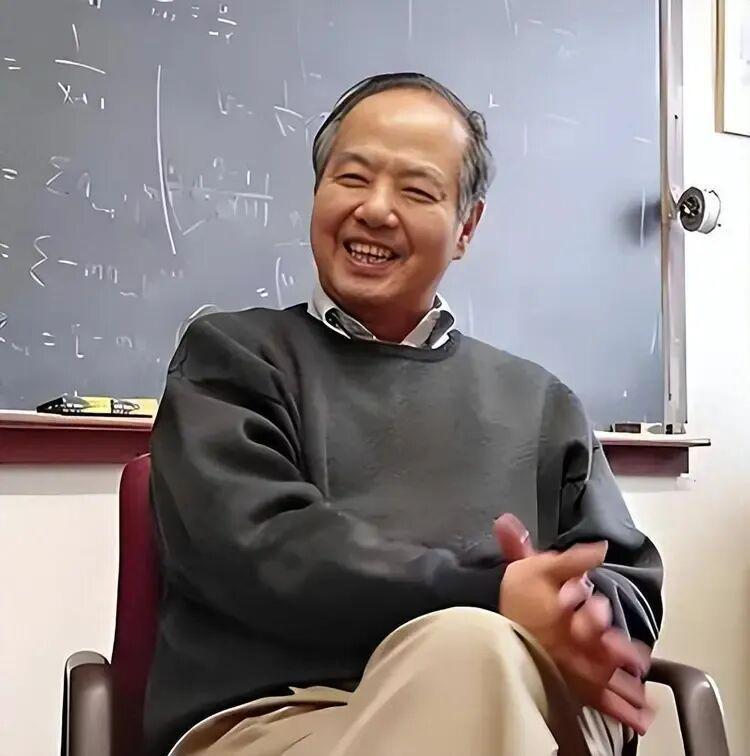

热烈、纯粹、成就辉煌,却也因骄傲、误解与执念,最终走向决裂。杨振宁晚年多次坦言:“与李政道反目,是我一生最大的遗憾。”那句“与君世世为兄弟,更结此生未了因”,道尽了惋惜与无奈。

然而,历史不会重来。我们不必苛责谁对谁错,因为真正的科学,从来不是一个人的独舞,而是无数人前赴后继的接力。杨振宁与李政道的合作,是20世纪物理学最璀璨的火花之一。他们推翻了“宇称守恒”的铁律,让世界重新认识了自然的基本法则。这份功绩,早已超越个人恩怨,成为人类共同的知识财富。

当科学巨擘走下神坛,回归凡人身份时,他们的选择便不再只是学术问题,而是家国情怀的试金石。杨振宁早年留在美国,加入美籍,父亲至死未能原谅,但他从未停止对中国的牵挂。上世纪八十年代,他奔走呼吁,推动中国高能物理发展;九十年代,他捐资助学,为清华引进顶尖人才;2015年,他放弃美国国籍,回归中国籍,用行动写下“落叶归根”的注脚。

更难得的是,在70年代美国保钓运动中,他挺身而出,在麦卡锡主义余威犹存的年代,敢于为国家主权发声。这份勇气,远比一句“爱国”更有分量。

李政道同样心系故土。他推动中美联合培养物理研究生计划,为中国输送了数百名顶尖科学人才;他倡议设立博士后制度,为中国科研体系打下基石。他的贡献,实实在在,不容抹杀。但相比杨振宁晚年的“回归”,李政道对新中国的认同,来得更晚,也更含蓄。他曾更同情台湾政权,直到八十年代才真正理解新中国的意义。这并非不爱国,而是时代局限下的认知变迁。

两人选择不同,路径各异,但有一点是共通的:他们从未忘记自己是中国人。即便身在异乡,即便国籍变更,他们的根,始终扎在这片土地上。

如今,两人相继离世,那些曾经的争执、误会、冷战,都随风而逝。历史终将记住的,不是他们谁先提出理论,不是谁在演讲中被对方打断,而是他们共同为人类知识边疆开拓的版图,以及他们对中华民族科学事业的深远影响。

有人说,杨振宁更“亲民”,李政道更“纯粹”。可真正的伟大,从不非此即彼。

科学无国界,但科学家有故乡。他们用不同的方式,回应了时代的召唤。一个选择留下,一个选择回归,但都未曾真正离开。杨李之争,是科学史上的遗憾,但也是人性真实的写照。他们不是完人,正因如此,才更显真实。

他们的成就,如江河奔流,万古不息;他们的恩怨,如尘埃落定,终归平静。

愿两位先生安息,愿后来者,既能仰望星空,探索未知,也能脚踏实地,心怀家国。毕竟,真正的科学精神,不仅在于发现真理,更在于如何用真理,照亮故土的前路。