对于经历过任天堂FC红白机时代的老玩家而言,《勇者斗恶龙》系列堪称JRPG(日式角色扮演游戏)的启蒙之作。尽管受限于早期卡带容量与中文汉化问题,该系列在国内的流行稍晚于日本,但其「日本国民游戏」的地位早已深入人心。作为系列第二部作品,《勇者斗恶龙2》以128KB的卡带容量实现了地图扩展、团队作战与策略战斗的革新,却也因超高难度与反人类设计让无数玩家抓狂。这款1987年发售的神作,究竟藏着哪些令人又爱又恨的秘密?

前作《勇者斗恶龙》初代凭借8个月极速开发周期,以64KB容量定义了JRPG的基本框架。1987年1月26日,续作《勇者斗恶龙2》携128KB容量登陆FC主机,开发团队几乎延续了初代的「全明星」配置:发行方艾尼克斯的千田幸信担任制作人,Chunsoft核心中村光一负责程序开发,堀井雄二操刀游戏设计与剧本,鸟山明设计角色形象,椙山浩一创作配乐。卡带容量的翻倍,为地图扩展与系统升级提供了技术基础。

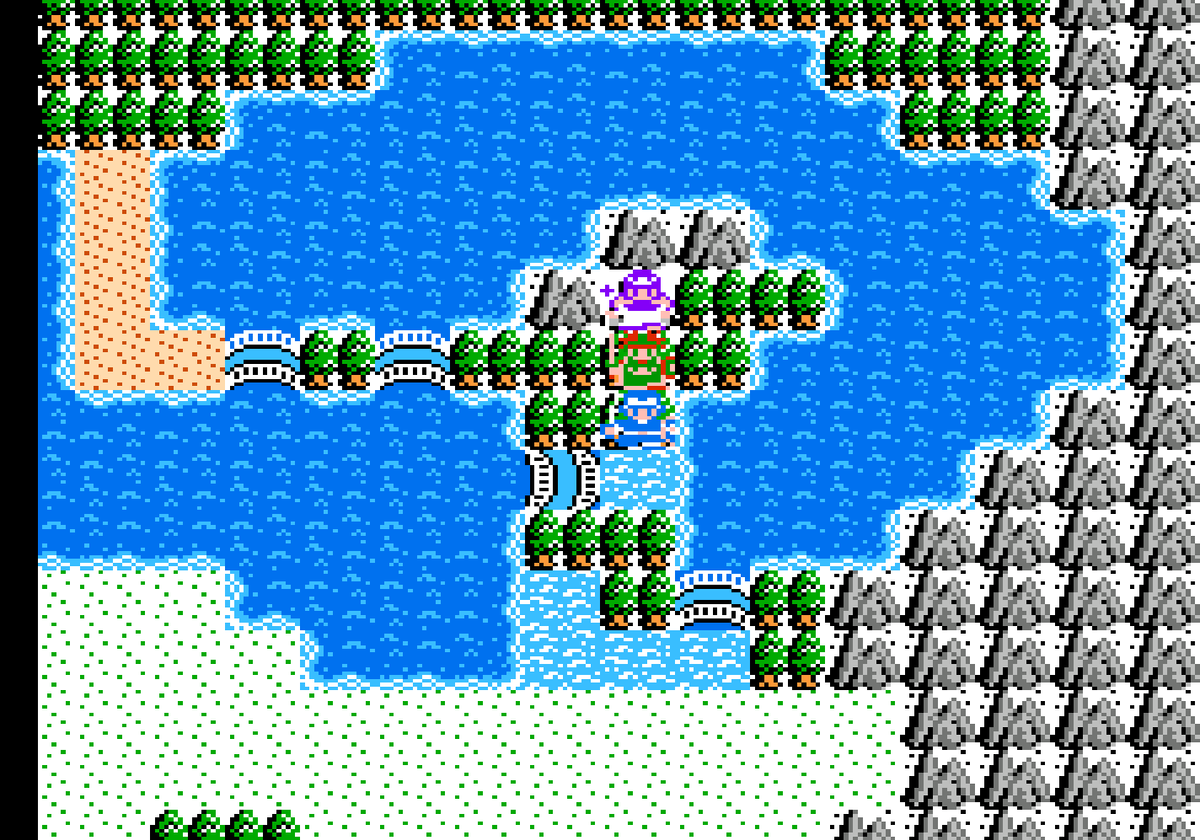

游戏故事设定在前作结束100年后,传奇英雄洛特的后代击败龙王后,在托兰德大陆建立了三个国家。然而,以牧师哈贡为首的邪恶势力突然袭击,三位英雄被迫踏上冒险之旅。相比初代仅十几个场景的狭小地图,《勇者斗恶龙2》的地图面积扩大至四倍,场景数量增至三十余个,更在西北方向完整保留了初代世界地图,形成「续作版图包含前作」的独特设计。

本作最显著的革新在于引入三人冒险团队:物理伤害最高的战士、魔法强大但脆皮的魔法师、能力均衡的魔法战士。尽管角色能力存在明显短板,且缺乏互动对话,但这种「能力分割」设计在当时已属突破。更关键的是,游戏首次加入了海上乘船与传送点功能,结束了初代只能靠双腿移动的局限。然而,区域间敌人强度差异过大且无提示,导致玩家常误入高等级区域团灭,这种「硬核设计」至今仍被老玩家诟病。

前作中单独出现的怪物在本作中变为成群结队,战斗画面仍采用第一人称回合制,但新增中毒等异常状态与回合内增益/削弱策略。然而,受限于FC硬件性能,战斗背景被迫改为全黑,敌人活动块增多导致画面混乱。更致命的是,敌人强度与区域深度严重失衡,玩家稍有不慎便会陷入「无限团灭」循环。

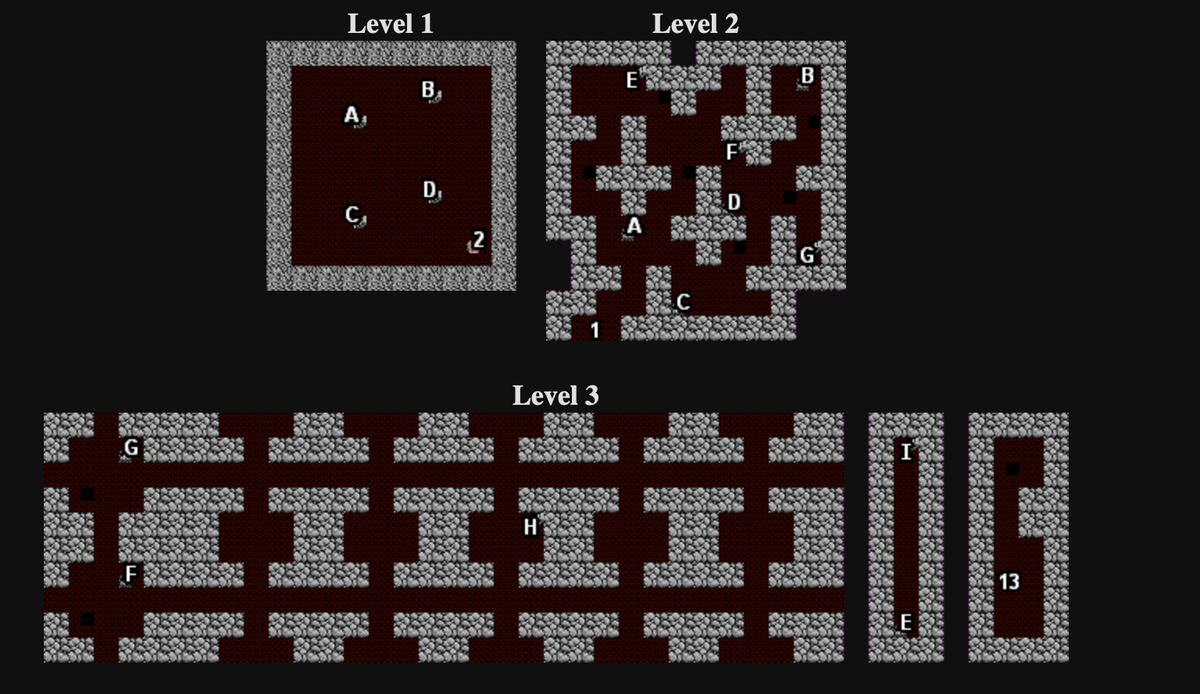

游戏流程中,城镇位置设计堪称「折磨玩家」的典范。例如,从东侧出发穿越多块地形与高塔迷宫后,玩家需长途跋涉至西侧城镇,途中竟无任何休息点。更讽刺的是,沙漠中出现的森林水域仅为装饰,无法提供补给。而迷宫设计则将「硬核」推向极致:海洋洞穴(Sea Cave)的岩浆地形需硬抗HP损失,罗纳河洞穴(Cave to Rhone)更因密集楼梯、隐藏洞穴与视野受限,被玩家评为「JRPG史上最难迷宫」。

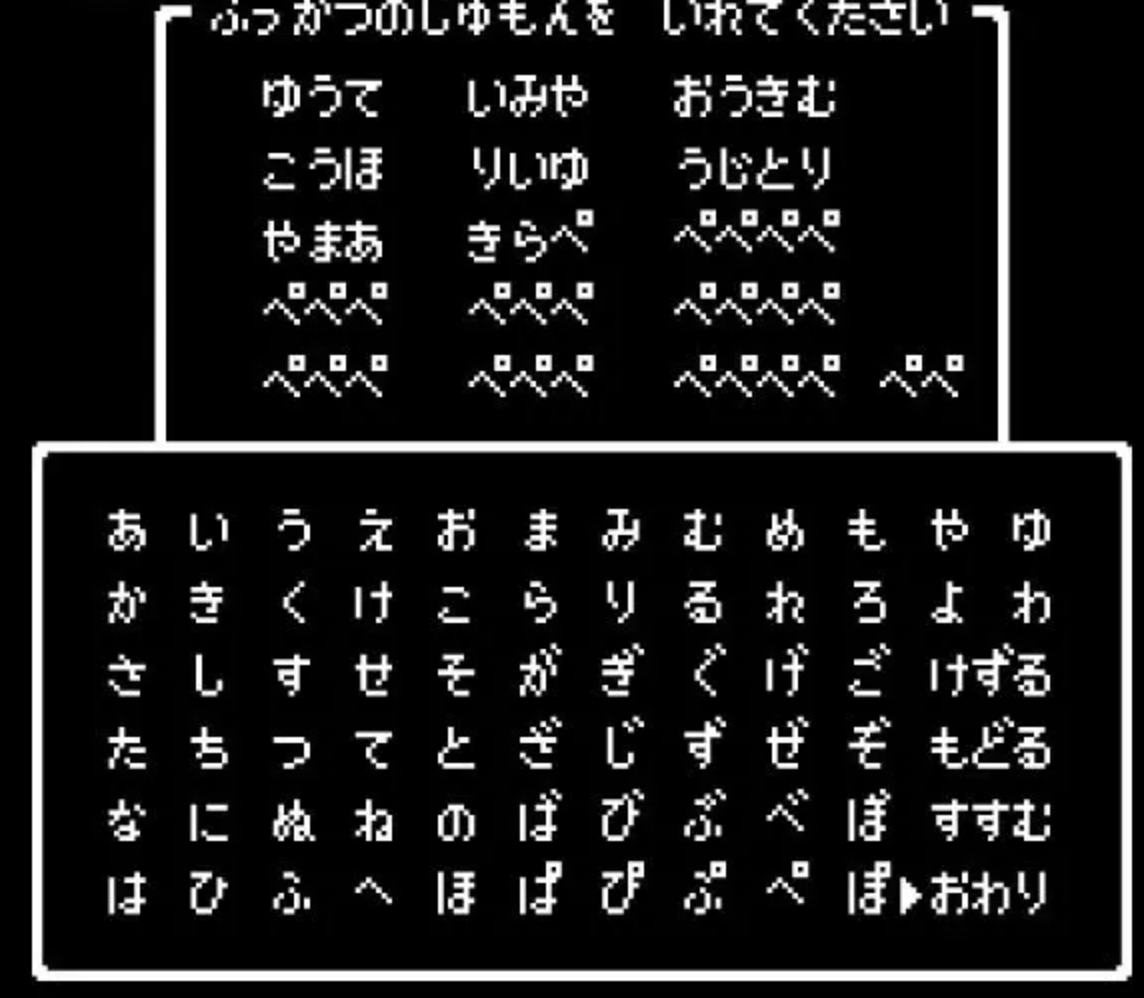

本作采用52位假名密码存档机制,玩家需与特定NPC对话获取密码并手抄记录。对于不熟悉日语的玩家而言,抄错密码导致进度丢失是家常便饭。在数码相机尚未普及的年代,这种设计无疑加剧了游戏难度,也成了玩家「抓狂」的主要原因之一。

尽管存在诸多不合理设计,《勇者斗恶龙2》仍以240万套销量超越前作,推动系列成为「日本国民游戏」。其成功也刺激了竞争对手史克威尔,后者于1987年12月18日推出《最终幻想》初代,JRPG的黄金时代由此开启。1993年,游戏以《勇者斗恶龙1+2》合集形式登陆SFC,采用新引擎降低难度并取消密码存档,成为后续移植版的基础。时至今日,玩家仍可在移动端等平台体验官方中文版,重温这款「痛并快乐着」的经典之作。

关注「碎碎念工坊」,传播游戏文化,让游戏不止是游戏。