1951年1月的五角大楼内,一位曾随麦克阿瑟赴菲律宾、参与过诺曼底后勤评估的西点军校知名上校,在战略研讨会上抛出惊人论断:'只要中国不用那个叫彭德怀的指挥官,美军将轻松推进至鸭绿江。'然而,这场傲慢的预言在半年内就被战场现实彻底击碎。更令美军高层震惊的是,解密档案显示:若志愿军司令员换成粟裕,不仅三八线难保,连中国海岸线都可能陷入危机。

这位提出'换帅论'的美国军事专家并非纸上谈兵。他曾在菲律宾战场见证过麦克阿瑟的'跳岛战术',也参与过诺曼底登陆的后勤规划。正是基于对名将战术的深刻研究,他最初将美军失利归咎于'彭德怀的阴狠打法'。但当补充情报送抵后,这位专家突然改口:'我们可能踢到了更硬的铁板。'这份情报中记载的粟裕战例,让美军指挥部陷入前所未有的焦虑。

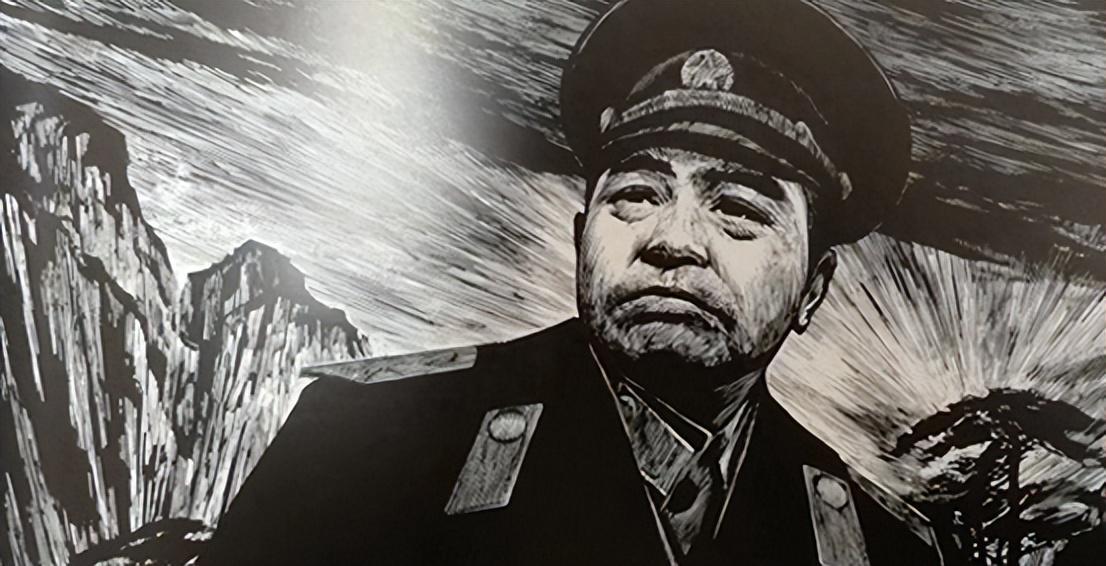

粟裕的军事生涯堪称传奇。福建出身的他,从红军时期的百场遭遇战,到皖南事变后率残部在苏南开辟根据地,再到解放战争指挥华东野战军以三万旧枪歼灭十二万美械国民党军,始终保持着冷静精准的作战风格。毛泽东曾向英国元帅蒙哥马利直言:'粟裕才是真正的军事行家。'

淮海战役堪称粟裕军事艺术的巅峰之作。六十万解放军在他指挥下形成'链锯战术':先切断黄维兵团,再围堵黄伯韬集团,最后回师歼灭邱清泉与李弥部队。整套作战如手术刀般精准,国民党八十万大军竟找不到突破口。林彪事后感叹:'这尽是神仙仗!'美军情报官对比同期太平洋战场的'蛙跳战术'后发现,粟裕在装备劣势、制空权缺失的情况下,创造了更高效的歼敌纪录。

美国军事评估机构认为,若粟裕指挥抗美援朝战争,美军败势将更加惨烈,主要基于三大核心因素:

第一,战场节奏控制。粟裕独创的'开口—束腰—截断'三段式战术,在朝鲜战场将产生颠覆性影响。当年华东野战军缺炮少弹时,他仍敢在敌军密集区突破,通过控制后方交通线实现战术包围。若应用于朝鲜,志愿军可在三八线以南构建多个纵深楔形阵地,利用两个夜行军即可贯穿东西海岸的地理优势,彻底瓦解美军'磁性战术'的机动空间。

第二,心理博弈艺术。粟裕表面温和的指挥风格下,藏着致命的战术陷阱。1943年津浦线战役中,他故意留出缺口诱使日伪军误判主攻方向,结果一夜之间完成包围。这种战术若用于朝鲜,仁川登陆后的晋州、锦江一线可能变成'钝刀割肉区',诱使美军深入后切断补给线,利用被破坏的路网和有限的空军覆盖,使美军陷入进退两难的困境。

第三,后勤弹性体系。粟裕独创的'咬钉—游击'补给系统,将彻底改变战场态势。他把部队分为固守要点的'咬钉组'和灵活机动的'游击组',通过交错补给消除对手的时间差计算。相比彭德怀时期因铁路破坏和汽车不足导致的七日攻势断点,粟裕的战术可能将攻击周期延长至十二天,直接剥夺李奇微的喘息机会。

当然,这些推演终究是纸上谈兵。彭德怀的梯次穿插与粟裕的精密布局各有千秋,前者如重拳出击,后者似绵里藏针。美军报告中的一句评语颇具深意:'我们输给的不仅是某位指挥官,更是一个能不断演变的东方军事体系。'这揭示了一个残酷现实:无论面对哪位中国将领,美军都难以复制'一招制敌'的幻想。

回顾抗美援朝历史,这场战争的本质远超火力与工业的对抗,更是指挥艺术的巅峰对决。彭德怀以简驭繁,粟裕以静制动,两种风格殊途同归,共同捍卫了国家尊严。五角大楼的将领们最终意识到,真正的恐惧不在于败给某位将军,而在于面对一支能批量造就顶级统帅的军队——这种战略视野的差距,才是最难以弥补的鸿沟。

当克拉克在板门店签署停战协定时,历史已给出明确答案。假设粟裕坐镇平壤,停战协议的签署时间或许会提前,条款也可能更为严苛。虽然历史无法重演,但一个共识早已形成:在那场关乎国家命运的较量中,美国人始终未能占到便宜。正如美国专家最终承认的,'换帅'只会让美军陷入更被动的境地。