【前言】特朗普刚在伦敦宣布要重返阿富汗巴格拉姆基地,话音未落便遭遇当头一棒。72小时内,阿富汗塔利班断然拒绝美军重返,巴基斯坦转身与沙特签署防务协议,两个美国曾经的合作伙伴齐声说“不”。美国威慑力为何突然失效?谁在背后影响这些决定?

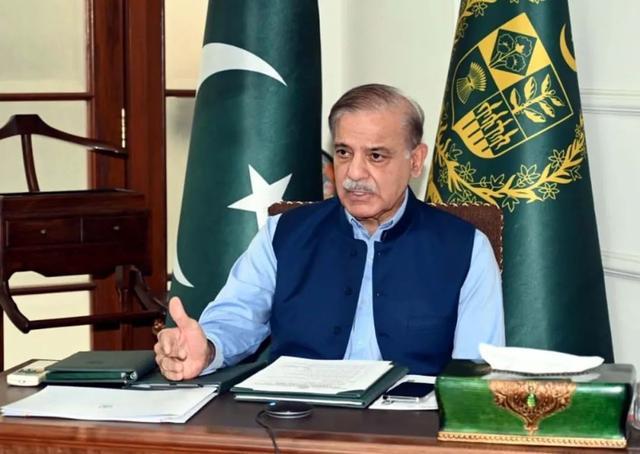

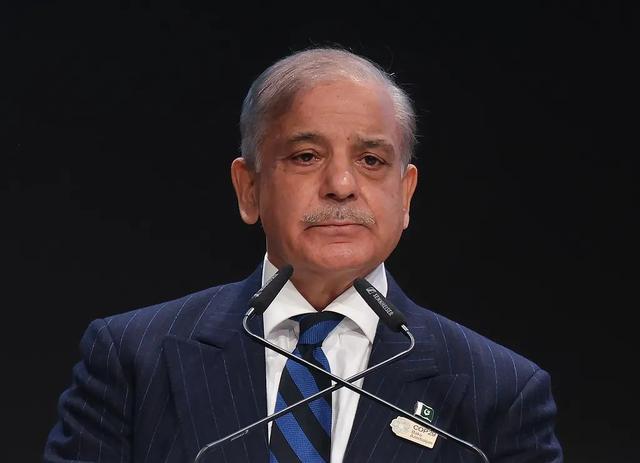

这场精心计算的时间游戏,从9月17日开始上演。当天,巴基斯坦总理夏巴兹在利雅得与沙特王储穆罕默德签署了一份震撼性文件——《共同战略防御协议》。协议白纸黑字写明:任何针对一方的攻击,就等于针对双方,必须联手反击。这不是普通的外交辞令,而是实打实的安全承诺。

巴基斯坦国防部长当场表态:核能力随时待命保护沙特。一石激起千层浪,印度新德里外交部发言人迅速反应,希望沙特“慎重考虑双边敏感问题”,言下之意不言而喻。

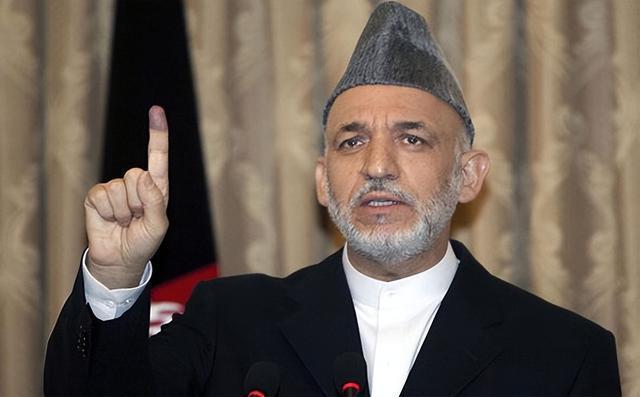

就在巴沙协议签署的第二天,9月18日晚,阿富汗传来更劲爆的消息:塔利班政府正式拒绝美军重返巴格拉姆空军基地。发言人扎比胡拉在喀布尔新闻发布会上斩钉截铁:“不接受任何外国军队在阿富汗驻扎,包括美军。”这等于给特朗普的“重返计划”判了死刑。

要知道,就在前一天,特朗普还在温莎城堡信心满满地对英国首相说,美国“得把巴格拉姆基地要回来”。两个邻国的同步行动,时间卡得如此精准,绝不是偶然。72小时内发生的这两件事,像是给美国上了一堂生动的国际关系课。课程主题只有八个字:时代变了,思路要换。

为什么两个国家会在同一时间向美国说“不”?答案藏在账本里。

先看巴基斯坦的算盘。这个国家经济压力山大,外汇储备告急,急需资金输血。美国能给什么?制裁威胁和政治说教。沙特能给什么?60亿美元贷款,实打实的真金白银。更关键的是,这笔钱不附带政治条件,不要求政权更替,不干涉内政。对巴基斯坦来说,这种合作简直是雪中送炭。

再看阿富汗的考量。20年战争给这个国家留下了什么?是民主制度吗?不是。是经济繁荣吗?更不是。留下的是废墟、创伤和2万亿美元的战争账单。现在塔利班执政,最需要的不是军事保护,而是经济重建。西方制裁让他们举步维艰,中国却在默默帮忙。

坎大哈至喀布尔的高速公路项目,中国企业包了;电力设施修复,中国技术上了;矿产开发合作,中国资本进了。这种“只谈实事,不讲条件”的合作模式,让阿富汗尝到了甜头。

对比一下美国的做法:驻军20年,花钱如流水,最后撤军时的混乱场面全世界都看在眼里。喀布尔机场民众扒飞机的画面,至今让人心痛。这种对比之下,阿富汗的选择并不难理解。与其让美军回来继续折腾,不如选择那些真心帮助重建的伙伴。经济纽带比军事威慑更持久,这个道理越来越多国家都明白了。

这两个事件背后,反映出一个更深层的变化:小国越来越不愿意当大国博弈的棋子。

冷战时期的思维定式是:你必须选边站队,要么跟美国,要么跟苏联。现在呢?多极化的世界给了小国更多选择空间。巴基斯坦的策略就很典型。它没有完全倒向某一边,而是在各方之间寻求平衡。

与中国有中巴经济走廊,投资超过250亿美元;与沙特签防务协议,获得资金支持;与美国保持一定合作,但不再唯命是从。这种“平衡外交”策略,让巴基斯坦在大国博弈中获得了主动权。

阿富汗更直接。塔利班政府上台后,面对的是国际承认问题和经济重建压力。他们发现,与其继续依赖美国这个“不靠谱”的伙伴,不如选择那些真心帮忙的国家。中国承诺的援助项目,一个接一个落地。电网建设、道路修复、矿产开发,都在稳步推进。数据显示,阿富汗90%的通信设备来自中国,这不是偶然,而是长期合作的结果。

反观美国,除了制裁威胁和军事威慑,能给这些国家带来什么实际好处?越来越少了。沙特减少从美国采购军备40%,巴基斯坦军队60%的主战装备来自中国,这些数据说明了问题。小国开始用脚投票,选择那些能带来实际利益的合作伙伴。这种趋势被学者们称为“去依赖化”,不是要完全脱离某个大国,而是要摆脱单一依赖,获得更多自主选择权。72小时内的这两个行动,就是这种新趋势的生动体现。

最耐人寻味的是,中国在这72小时内几乎没有任何公开表态。没有高调宣传,没有外交施压,甚至连官方媒体都很低调。但局势的每一次变化,却都在朝着有利于中国的方向发展。这就是“不动声色的影响力”。

传统的影响力模式依赖军事威慑:派军舰、建基地、搞制裁。中国的模式完全不同:修铁路、建电站、搞投资。哪种更有效?72小时内的变化给出了答案。

巴基斯坦与沙特的防务协议,虽然没有点名中国,但协议涉及的装备系统,很大一部分是中国制造。巴基斯坦的“枭龙”战机、VT-4主战坦克,沙特的“翼龙”无人机,都来自中国军工企业。这种技术依赖关系,比政治表态更有说服力。

阿富汗拒绝美军重返,表面上是主权宣示,实际上也有经济考量。中国企业在阿富汗的投资项目,给当地提供了就业机会和发展希望。国际移民组织的报告显示,150万阿富汗人从伊朗和巴基斯坦回国,很大程度上得益于国内重建项目的推进。这种“以发展促稳定”的模式,正在被越来越多国家认可。

中国外交部发言人林剑在9月19日的表态很简短:“尊重阿富汗主权,继续推进合作。”寥寥数语,却透露出一种自信:不需要高调,不需要威胁,实际行动胜过千言万语。

这种新型的国际影响力机制,核心是“以发展促安全”。不是通过军事威慑让别人害怕,而是通过合作共赢让别人受益。72小时内的这场较量,美国动用的是传统的威慑工具,中国依靠的是多年积累的合作成果。结果一目了然:润物无声的影响力,往往比雷霆万钧的威慑更持久。

不动声色的胜利往往比轰轰烈烈的征服更持久。当美国还在依赖军舰和制裁维持影响力时,中国已经通过一座座电站、一条条铁路悄悄改变了整个地区。经济相互依存正在重塑国际关系的底层逻辑,这不仅是策略的胜利,更是文明的进步。面对这种深刻变化,各国将如何调整自己的外交策略?这个答案值得每个人思考。