1988年,一个震惊国际的消息传来:核武器专家张宪义,携全家及大量重要机密资料,毅然决然地叛逃至美国。这一举动不仅在当时引发了轩然大波,更在多年后,让张宪义被一些人冠以“伟大的叛徒”之名。那么,这背后究竟隐藏着怎样的故事?

飞机缓缓降落在洛杉矶的那一刻,正值1988年5月的一个阴天。张宪义走下飞机,脸色苍白,手心不断冒出冷汗。美国情报人员早已等候多时,没有过多的寒暄,直接将他带进了一间小房间。桌上,那些他带来的机密资料一份份摊开,有的页面边角还残留着他昨夜的指纹。

美国专家手持放大镜,仔细翻阅着每一份资料,时不时抬头看一眼张宪义,表情从最初的怀疑逐渐转变为惊讶。张宪义知道,自己人生中最重要、也最具争议的决定,就在这间陌生的小屋里彻底揭开了序幕。

他开始为美国专家详细讲解每一项核反应堆设计的关键节点,画出复杂的回路图,还原那些在岛内密室里反复推敲的工艺。美国人听完后,沉默了许久,有人低声说道:“这些东西,之前我们根本没掌握。”

然而,张宪义的麻烦才刚刚开始。虽然美国情报部门保护了他和家人的安全,但并未给予他任何荣誉或特殊身份。他只能依靠翻译和零星的技术顾问费,在洛杉矶郊区租下一间房子。儿子的学业因此受到影响,转学后成绩一落千丈;妻子连超市都不敢一个人去,邻居家门口常常有人指指点点。

刚到美国的头两年,张宪义几乎不与外界联系。只有偶尔深夜,他会在厨房里摆弄那些技术问题,把自己关在笔记本电脑前一坐就是几个小时。他反复琢磨着自己的身份——是科学家?是逃犯?还是“间谍”?

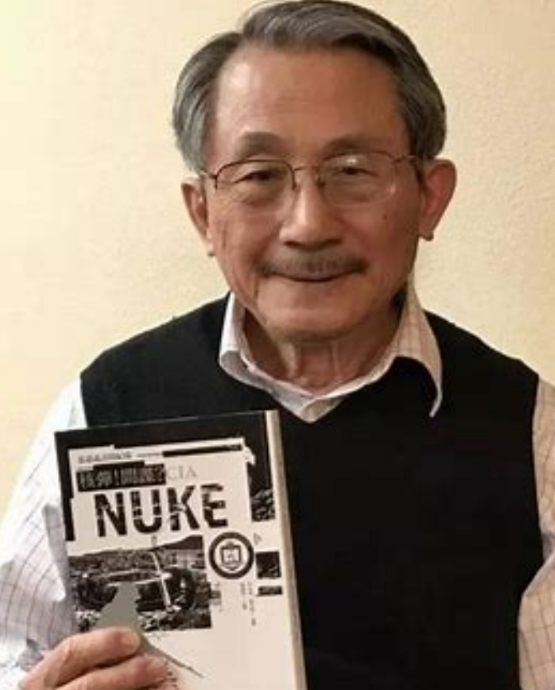

1990年,台湾方面终于发布了通缉令,将张宪义的照片贴在机场和港口。但与此同时,他的名字也在美国学界悄然流传。一次南加州大学的核能论坛上,张宪义悄悄出现在后排,有人认出他来,小声议论:“那个带走岛内核机密的人。”

但很快,张宪义还是被需要了。美国能源部邀请他作为顾问,分析东亚核扩散的风险。那天,他第一次穿上西装走进了联邦大楼,但没人真心欢迎他。会议结束后,一个美方专家拍拍他的肩膀说:“你做的事,没人会明白。”张宪义没有回头,他知道,这些年里,自己唯一能依靠的只有技术本身。

而岛内的风声却越来越紧。张宪义的老同事在中山科学研究院被轮流“喝茶”,有的人甚至丢了职位。有人咒骂他“自毁前程”,也有人在深夜偷偷打越洋电话,问他美国那边到底怎么样。张宪义只能简单回复:“活着就好。”

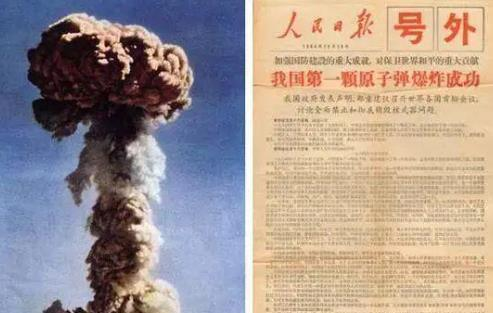

其实,张宪义的性格从来不算激进。他年轻时只是喜欢钻研,毕业后就扎进了实验室。1970年代,台湾开始秘密推进核武计划,张宪义被调进最核心的反应堆项目。那时候的他,每天早上进实验楼,晚上出来时天早就黑了。作为项目里最懂技术的人,他几乎做到了“每一处螺丝都要亲自拧一遍”。但他也清楚,越往上爬,越看不到尽头。

1987年后,岛内局势剧变。张宪义的顶头上司被撤换,军方插手越来越多,科研变成了政治的附庸。张宪义的家里开始收到匿名信,内容模糊但充满威胁。他的妻子开始半夜失眠,儿子在学校被老师“特别关心”。张宪义那时就明白,自己再待下去,早晚是颗“弃子”。

1988年那个决定性的夜晚,他连夜坐下,把所有能带走的资料重新梳理一遍。许多纸张都被汗水浸湿,但他还是坚持把最关键的数据和设计图塞进行李箱。早晨天刚亮,他叫醒家人:“马上收拾,我们走。”妻子问:“这次去多久?”张宪义说:“也许再也不回来了。”

到了美国后,他的生活再没恢复过往的平静。儿子在学校跟人打架,老师请家长时,张宪义只能低头道歉。妻子去了几次超市,总觉得有人跟着。张宪义的日子像被按下暂停键,只有在和美国专家讨论技术细节时,他才短暂回到“工程师”的状态。

1994年,美国的一份解密报告正式确认,正是张宪义的出逃,让台湾核武计划彻底暴露。这件事在国际间引发了震动。有人说他救了无数人免于核威胁,也有人说他让台湾失去了自主防御的最后机会。张宪义默默收集这些报道,夹在自己的手稿里。他没有解释,也不想解释。

六年后,张宪义的儿子考上加州大学,家里终于有了点笑声。那天晚上,张宪义在阳台上点了支烟,他看着远处的城市灯光,没说话。有人私下议论:“如果不是他,台湾可能真有了核弹。”也有人说:“他毁了自己,也改变了整个局势。”不管外界怎么评价,张宪义只是把自己的人生和一个孤独的决定,留在了历史的缝隙里。