本文陈述所有内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾

焦裕禄种的树会唱歌?

河南兰考这种曾经被风沙摧残的救命树,现在是怎么做到摇身一变,就成了全国乐器行业的必需品了呢?

这不仅仅是一种木材的故事,还是一场奇迹和意外财富的教科书!

这一棵棵泡桐树是如何在黄土中,长成现在这样的“栋梁之木”的呢?

一棵树如何拯救一片土地

上世纪六十年代初的兰考,不像个能活人的地方,黄河改道留下的故土,被当地人绝望地称为三害之地。

风沙一来天昏地暗,能把刚冒头的庄稼苗连根拔起,大雨过后遍地汪洋内涝不退,水一走,地里泛起白花花的盐碱,像是土地流出的眼泪。

人们愁得不敢想明天,日子过得像被风沙追着跑,就是在这样的绝境里,1962年一个叫焦裕禄的县委书记来了。

他没坐在办公室里看报告,而是直接一头扎进了最穷的村子,睡土炕踩沙窝,硬是用脚板丈量了120多个村庄。

他发现要治住这片土地,得先让什么东西把土给抓住,种树是唯一的办法。

可种什么树,当时流行的树种,在这片盐碱地里根本活不了,焦裕禄没听专家的,他问了一个最朴素的问题,什么树的根扎得最深,最不怕渴长得还快?

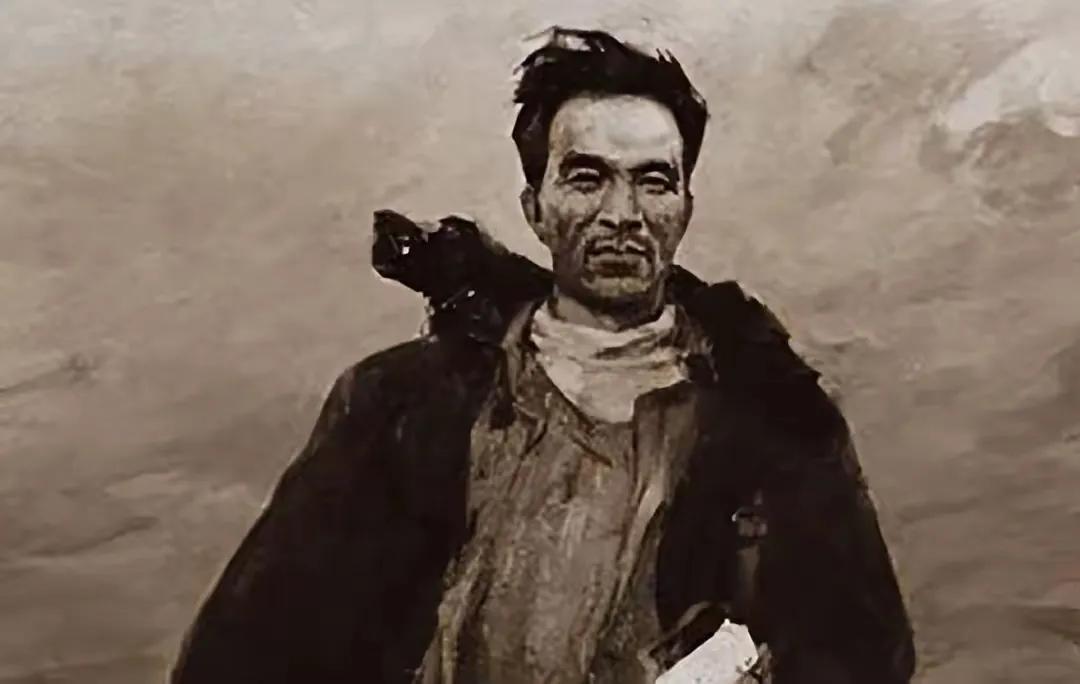

答案就是泡桐,这种树的根系,能像钻头一样扎到地下五米深,疯狂地寻找水分和养分,对盐碱和干旱有天生的抵抗力。

它巨大的叶片和宽阔的树冠,又能像一把巨伞,挡住肆虐的风沙。

决定了就干,焦裕禄不是动动嘴皮子,他亲自带着人在胡集大队开辟了五十亩实验林,手把手教老百姓怎么栽、怎么护。

这一下整个兰考都动起来了,妇女、孩子、退了伍的军人,但凡能动弹的,都扛着树苗上了沙丘。

县委的干部们也不例外,他们把铁锹和树苗扛在肩上,时间久了肩膀上都磨出了一层厚厚的疤。

这已经不是简单的植树造林,这是一场人与自然的搏命,是一份用血汗写下的生存契约。

焦裕禄没能亲眼看到这片林海的最终模样,1964年他因肝癌离世,年仅42岁,临终前他心里惦记的还是兰考的泡桐。

他亲手种下的那棵树,后来被人们称为焦桐,成了一个精神地标。

兰考人没辜负他,泡桐树顽强地活了下来,风沙被驯服了,盐碱地也渐渐改良,但谁也没想到,这份生存契约的下半场,会以一种如此奇妙的方式开启。

时间来到八十年代初,一个偶然的机会,一位来自上海的乐师路过兰考,他被当地木匠代士永家传来的一阵清脆声响吸引了。

那声音来自一个用泡桐木做的风箱,乐师的职业敏感让他立刻意识到,这木头不一般。

他发现兰考的泡桐木质地轻而柔韧,纹路清晰,结构疏松却不易变形,导音性能出奇地好。

这不就是制作民族乐器共鸣板的顶级材料吗,这个意外的发现,像一把钥匙,打开了兰考的另一扇大门。

消息传开后,上海乐器厂的专家们闻讯而来,鉴定结果证实了乐师的判断。

一夜之间,这棵防风固沙的生态卫士,摇身一变成了能奏出天籁之音的音乐之材。

兰考人自己都惊了,原先只用来当柴火、做家具的木头,突然成了宝贝,于是一个全新的产业在这片土地上破土而出。

从最初的小作坊,到如今兰考已经生长出287家与乐器制造相关的企业。

此地产业链条之完整令人惊叹!

从制板、制胶起始,历经拼装、漆艺等环节,总计16道主要工艺,皆于本地圆满完成,尽显产业集聚之强大效能。

数据往往更具说服力,兰考的乐器产能不容小觑,在全国市场中,其占据的份额近乎达到三成之多,充分彰显了当地乐器产业的雄厚实力。

更具体点说,到了2023年,全国市面上87%的古筝音板、70%的琵琶音板,还有高达95%的古琴音板,都源自这片曾经的不毛之地。

年产乐器70万台,配件600万套,年产值超过30亿元。

阳光下的斑驳树影

这片会唱歌的林子,首先庇护了最需要它的人,乐器产业的发展,给当地创造了6400个直接就业岗位,还带动了周边7500人次的劳动力转移。

更重要的是,它为农村那些走不出去的空巢老人和留守妇女,提供了稳定的收入。

在这个产业链里,有一个让人心疼又欣慰的数据,60岁以上的老人,占比高达38%。

他们在家门口就能干活挣钱,每年能为农民带来超过8亿元的增收,这片泡桐林,成了他们的养老林。

但阳光之下总有阴影,产业繁荣的背后,是潜藏的脆弱,泡桐木的价格波动极大,市场不景气时,曾经出现过一周内价格暴跌20%的情况。

工厂一旦停工,这些靠计件工资为生的老人,生活保障立刻就断了档,68岁的曹奶奶就是其中之一。

桐木价低工厂没活干的时候,她就得四处打零工补贴家用,日子过得紧巴巴,这不仅仅是经济上的风险。

长期在粉尘环境中工作,又缺乏完善的职业伤害保险,很多老人患上了哮喘和慢性支气管炎。

更深层的是心理上的孤独,曾经热闹的村庄逐渐冷清,留下的大多是风烛残年的老人与天真无邪的孩童,他们守着故土,盼着亲人归期。

2023年的一项调查显示,在泡桐种植村,65岁以上的老人中,有53%的人经常感到孤独,他们的心理健康水平明显低于全县的平均值。

这片带来财富的林子,似乎也隔绝了他们与外界的情感连接。

兰考人也看到了这些问题,他们开始探索新的出路,比如林下经济和全民养老的模式,把林地流转出来发展民乐体验和康养项目。

解剖完这棵兰考泡桐,你会发现它不是一个简单的、线性的成功故事,它是一个复杂的、充满内部张力的生命系统。

它的根系扎进绝境,解决了最根本的生存问题,它的树干意外地长成了支撑区域发展的经济骨架。

它繁茂的叶片,在进行光合作用创造财富的同时,也投下了民生冷暖的斑驳树影。

而它一圈圈的年轮,则沉淀为一个地区的精神图腾。

兰考的故事或许在告诉我们,真正的振兴不是一蹴而就的工程,而是培育一个像泡桐这样,能够与土地、人、社会深度共生,并不断自我调节、解决新问题的复合生命体。

从那些共鸣板里传出的乐声,听到的不仅仅是旋律,更是一个地区与一棵树之间,跨越半个多世纪的生命交响。

结语

如今的兰考已蝶变为闻名遐迩的乐器之乡。

可细细想来,不是所有地方都有泡桐变乐器的机遇,那么兰考的故事能给其他乡村带来哪些启示?

是像焦裕禄那样先解决生态痛点,再等待产业机遇?还是要主动挖掘本地资源的潜在价值呢?

参考资料:

光明网《盘点那些被读错的植物|兰考泡桐:被屡屡读错的“致富树”》