不种地也能实现粮食自由?这听起来像科幻情节,但中国科学家正将其变为现实!

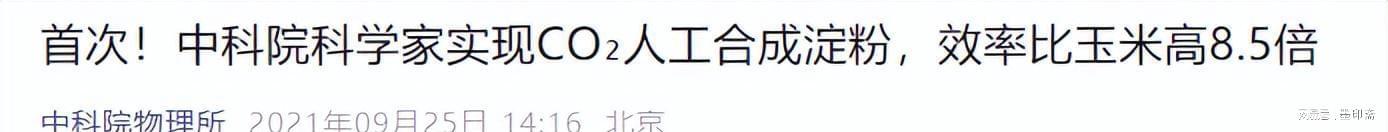

2021年9月,中国科学院天津工业生物技术研究所宣布重大突破:首次实现从二氧化碳到淀粉的全人工合成。这项技术无需耕地、无需种植,通过化学与生物催化组合,在实验室中即可完成淀粉生产,未来将实现规模化量产。

这一突破为何意义重大?

中国虽拥有960万平方公里国土,但耕地资源长期紧张。2023年数据显示,人均耕地面积不足世界平均水平的40%,且优质耕地占比低,中低产田占总面积的70%以上。黑龙江、内蒙古等产粮大省因长期高强度种植,土壤退化问题日益突出。

与此同时,城市化进程每年吞噬约300万亩耕地,生态退耕政策虽改善了环境,却进一步减少了耕地面积。全球范围内,可开垦的荒地已近乎枯竭,耕地流失导致的粮食减产,叠加人口增长与气候变化,使全球粮食安全面临严峻挑战。

面对资源约束,中国农业创新走出两条路径:

1. 杂交水稻:向土地要效率

1964年,袁隆平院士团队开启杂交水稻研究,成功突破亩产纪录。如今,杂交水稻不仅在传统耕地推广,更在盐碱地、沙漠边缘等非传统耕地实现种植,相当于开辟了“第二粮仓”。

2. 合成淀粉:脱离土地种粮食

如果说杂交水稻是“优化土地利用”,合成淀粉则是“跳出土地限制”。传统淀粉依赖植物光合作用,需数月生长周期;而人工合成淀粉通过“化学催化和生物催化组合拳”,在实验室反应器中几小时即可完成生产。

这一过程无需阳光、土壤,甚至能将二氧化碳“变废为宝”,直接转化为食品原料。其能量利用效率较传统农业提升3.5倍,生产步骤减少一半,碳减排效果显著。

尽管前景广阔,合成淀粉技术仍处初级阶段。当前系统包含四个关键模块,模块间衔接需优化,酶组合的催化效率与稳定性待提升。科研团队正通过迭代技术,降低生产成本,探索规模化方案。

若合成淀粉实现量产,将带来三大变革:

1. 解放土地与水资源

1立方米反应器年产淀粉量,相当于5亩玉米地的产量,可节约90%以上土地与淡水。生产过程无需化肥农药,从根源减少污染。

2. 气候免疫的稳定生产

反应器可全年无休运行,不受旱涝、病虫害影响,彻底摆脱“看天吃饭”的被动局面。

3. 保障粮食安全

对人口大国而言,这一技术将夯实“粮袋子”基础。在全球变暖、极端天气频发的背景下,合成淀粉为粮食安全提供了“后手”,让“手中有粮,心中不慌”成为现实。