文|李蛋

当王鹤棣粉丝以“拒绝云包场”抵制《将门独后》选用孟子义当女主时,丁禹兮粉丝正催促代言品牌韩束为《山河枕》包场。这场由粉丝主导的“数据战争”,正在将剧集市场拖入一场以流量为筹码的畸形博弈。云包场从宣传工具异化为行业潜规则,背后是粉丝权力、平台利益与内容生态的深度撕裂。

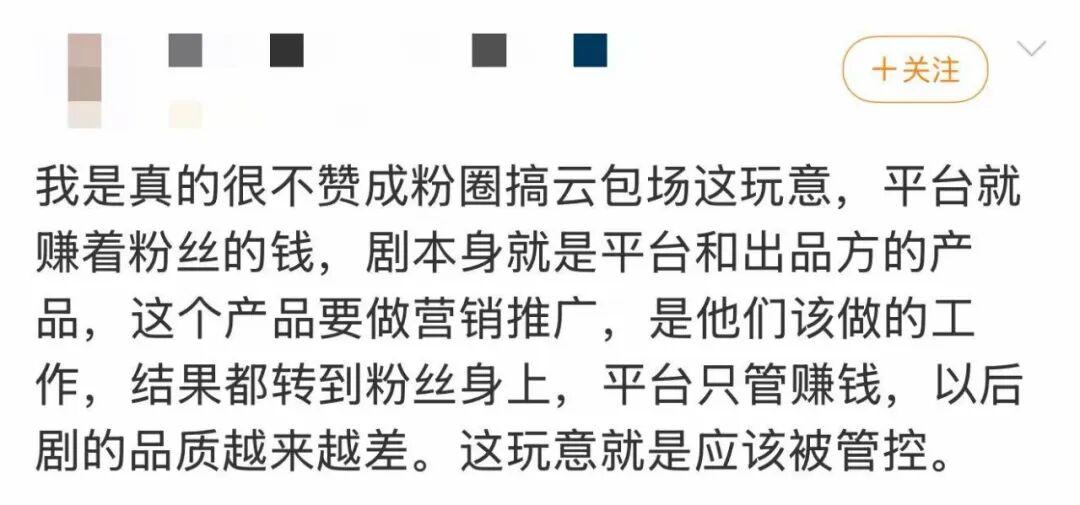

云包场最初的设计逻辑清晰:粉丝或主创购买平台会员赠予观众,通过降低观剧门槛吸引潜在用户。这种模式本应服务于优质内容的传播,但当平台将云包场数据与热度榜单直接挂钩后,一切开始变味。

数据至上的逻辑下,云包场成为最可控的“热度作弊器”。无论剧集质量如何,只要粉丝投入足够资金,播放量、热度值等核心指标便能人为推高。这种“用钱买数据”的模式迅速异化为行业刚需:演员接剧需承诺粉丝包场规模,品牌赞助需配套云包场份额,甚至平台排播资源也与包场金额深度绑定。

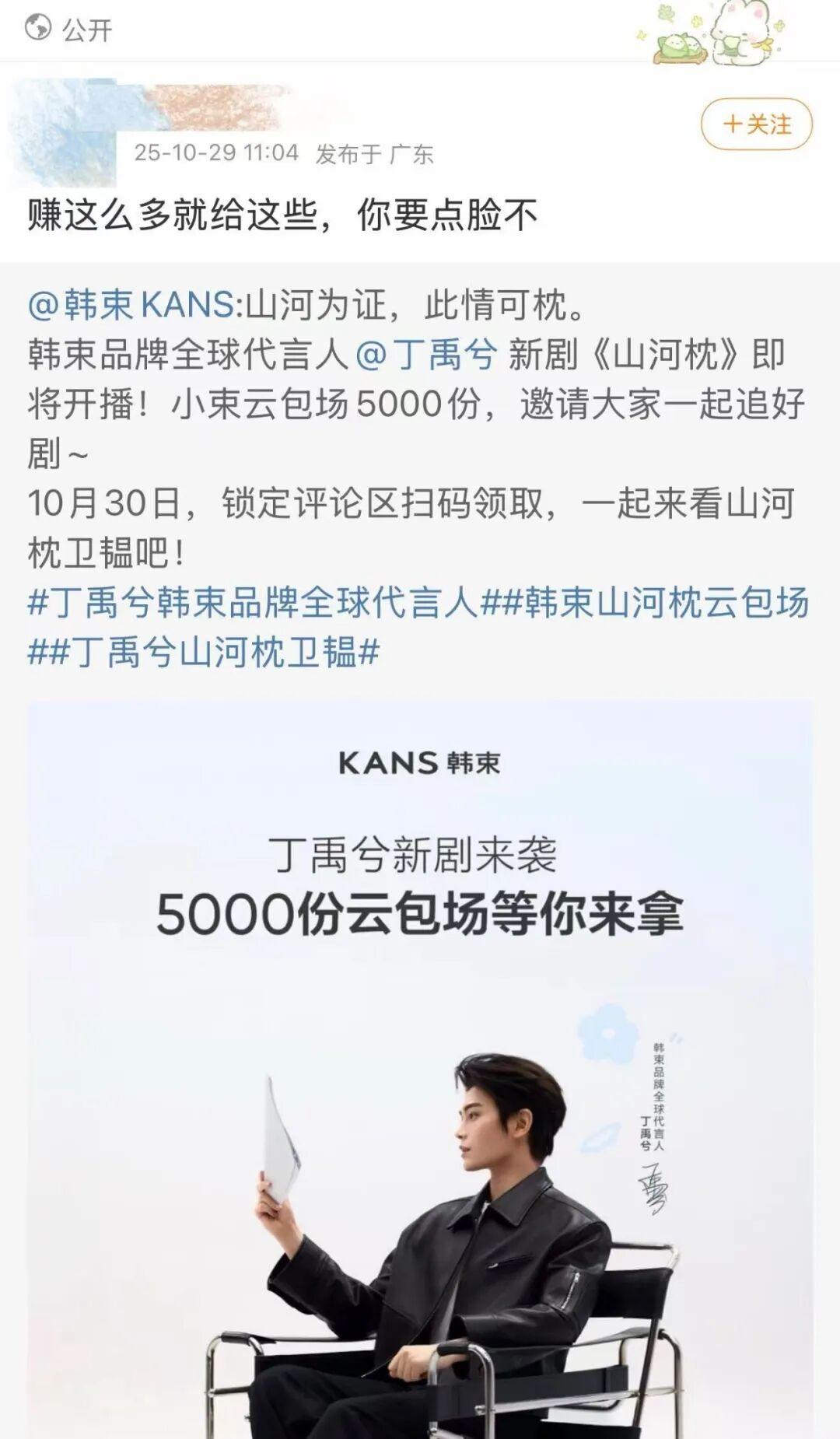

案例1:丁禹兮粉丝“绑架”品牌

《山河枕》未播先热,丁禹兮粉丝集体涌入韩束官方微博,以“代言人不包场说不过去”为由施压。最终韩束不得不宣布包场10万份会员,相关微博评论区被粉丝“感谢金主爸爸”的留言刷屏。

案例2:常华森粉丝的“人情包场”

《暗河传》播出期间,常华森粉丝要求曾合作过的白鹿“回馈包场”,理由是“之前你剧播出时我们包过场”。这种将云包场异化为人情往来的行为,进一步推高了行业成本。

数据泡沫的膨胀速度远超预期。2024年末至2025年上半年,四部古装大剧云包场金额突破千万级,某平台单剧售出超200万份会员。粉丝不仅比拼包场总额,更在微博、豆瓣等平台晒战报、晒排名,形成“数据军备竞赛”。

当云包场金额与演员话语权深度绑定,粉丝经济彻底变味。如今的云包场不再是单纯的支持行为,而是粉丝争夺行业话语权的“金融武器”。

案例3:王鹤棣粉丝的“选角否决权”

在《将门独后》选角争议中,王鹤棣粉丝直接向腾讯视频放话:“若孟子义出演,我们将拒绝一切云包场。”这种将经济手段转化为行业影响力的行为,暴露出云包场对创作生态的侵蚀——平台不得不因粉丝购买力调整选角策略,编剧需考虑粉丝接受度修改剧情,导演需顾忌演员戏份分配。

平台的数据回报机制进一步强化了这种权力结构:包场金额越高,剧集首页推荐位越靠前;包场份数越多,弹幕互动量越被人工加持。粉丝用钱“购买”的不仅是观影资格,更是平台对演员的流量倾斜。这种异化机制导致行业规则反转:粉丝成为裁判,平台沦为赌场,演员和内容沦为筹码。

云包场制造的繁荣假象下,隐藏着三大系统性风险:

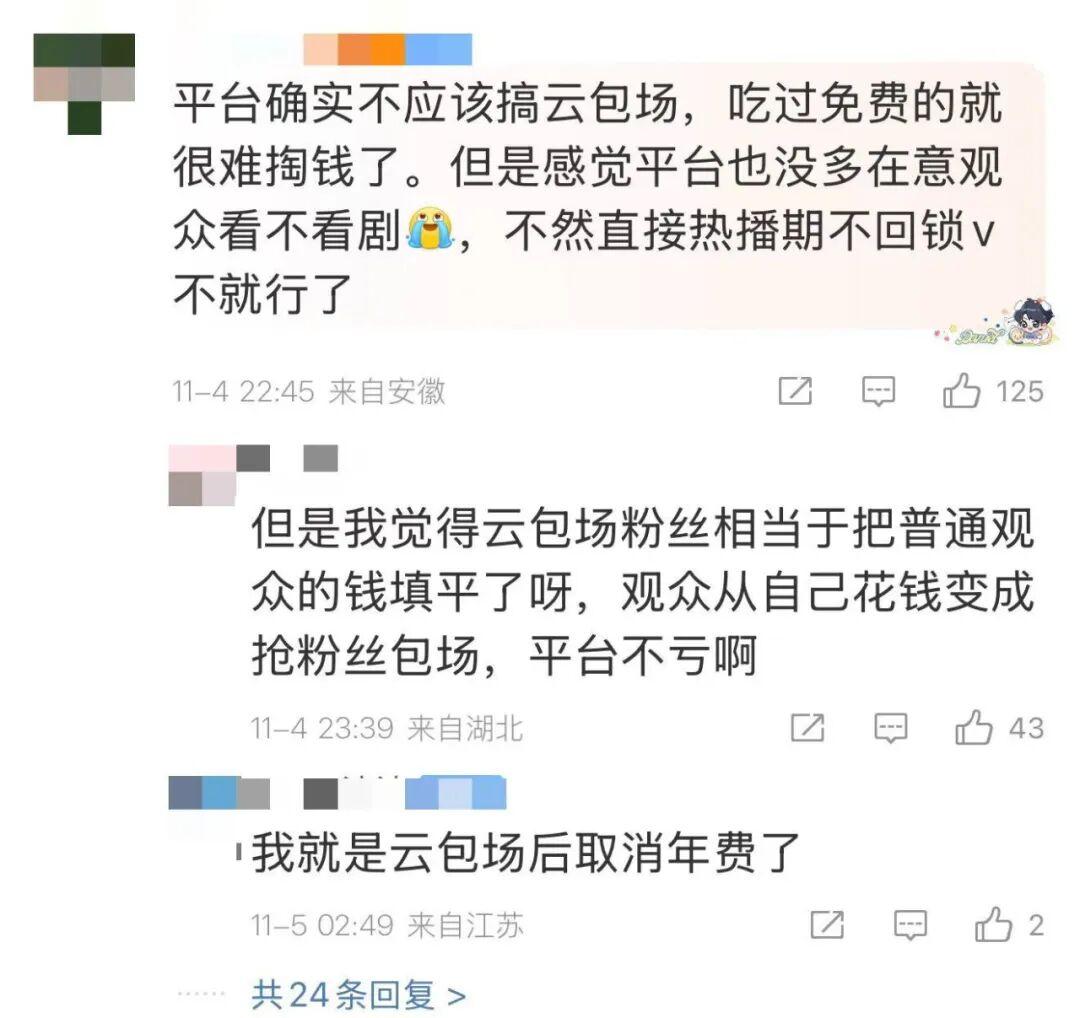

1. 用户付费习惯的瓦解

过去五年,长视频平台通过“看剧需会员”培养起的用户付费意识,正被云包场免费会员码冲击。社交媒体上“薅剧粉羊毛指南”泛滥,甚至形成倒卖免费会员的灰色产业链。某平台内部数据显示,云包场发放的会员中,仅37%转化为长期付费用户,远低于正常拉新转化率。

2. 内容创新的窒息

当“云包场金额”成为剧集评估新标准,平台更倾向投资粉丝基础雄厚的安全项目。2025年Q2剧集备案显示,古偶、甜宠题材占比达72%,较2023年同期上升18个百分点,而现实题材、科幻等创新类型剧集数量锐减。某制片人透露:“现在开项目先看主演粉丝包场能力,数据不达标的剧本根本过不了审。”

3. 中小剧集的生存困境

云包场机制形成“马太效应”:流量剧靠粉丝经济垄断资源,中小成本剧因缺乏包场能力被边缘化。某现实题材剧导演抱怨:“我们剧质量评分8.2,但因包场金额不足,平台把首页推荐位全给了评分6.5的古偶剧。”这种数据歧视导致行业创作重心偏移,最终形成“大剧垄断流量,小剧无人问津”的恶性循环。

长视频行业需要清醒认识到:用户续费的核心驱动力是内容质量,而非粉丝制造的数据泡沫。某平台2025年用户调研显示,78%的用户因“剧集质量下降”取消会员,仅有12%的用户因“免费资源增多”放弃付费。这组数据揭示了一个残酷真相:云包场能买来一时热闹,却买不来用户忠诚度。

破局关键在于重构评价体系:平台需降低云包场数据在热度算法中的权重,建立以完播率、复看率、口碑传播度为核心的新指标;剧方应回归内容创作本质,减少对粉丝经济的依赖;品牌方需警惕“数据绑架”,将赞助资金向优质内容倾斜。

当行业停止用云包场制造虚假繁荣,当观众重新成为内容评价的主体,长视频生态才能摆脱“数据泡沫-内容贫血-用户流失”的死亡循环。毕竟,能留住观众的从来不是粉丝砸钱的瞬间爆发,而是剧集本身的质量光芒。