“小小的我”,真正的人——从易烊千玺的表演看残疾人形象的文化重塑与生命彰显

李筠

当易烊千玺凭借《小小的我》中“五慢症”患者刘春和一角斩获第38届中国电影金鸡奖最佳男主角时,中国电影对残疾人形象的塑造完成了关键性文化跃迁。这个在爬楼梯时踉跄、发音含混却眼神坚定的角色,不仅成为易烊千玺表演生涯的突破性里程碑,更推动社会重新审视:当艺术直面残疾群体,究竟能为人类精神世界带来怎样的革新?

电影《小小的我》剧照

一、表演艺术对生命真相的深度抵达

刘春和的塑造堪称对演员生命体验能力的终极考验。表演艺术的本质,从来不是对自我形象的修饰,而是对不同生命形态的真诚再现。当部分舆论将易烊千玺的突破性演绎简化为“自毁形象”时,实则暴露了对艺术本质的浅薄认知——真正的表演从不存在“自我毁灭”,只有通过生命共振实现的角色重生。

1956年安东尼·奎恩在《巴黎圣母院》中塑造的卡西莫多,正是这一理念的经典印证。这位驼背独眼的敲钟人,在演员的沉浸式演绎下,超越了丑角符号的桎梏,成为兼具野性与温柔、偏执与纯粹的完整生命体。奎恩用全身心投入证明:当演员放弃对“完美形象”的执念,角色才能真正震撼人心。

易烊千玺在刘春和的创作中延续了这一艺术传统。从开场爬楼梯时佝偻的脊背,到含混发音中透出的渴望,再到扭曲步态丈量生存艰难的细节,每个动作都承载着对“五慢症”患者生存状态的真实还原。为精准呈现角色特质,他每日承受肌肉酸痛完成拍摄,收工后仍需通过复健缓解身体压力。这种超越技巧层面的生命体验,让表演真正成为连接两个灵魂的桥梁。

相较于《少年的你》中叛逆的刘北山、《满江红》里隐忍的孙均等角色,刘春和对表演提出了更高维度的挑战。“五慢症”患者的肢体语言不是简单的“不正常”,而是生理节律与情感状态的复杂交织。易烊千玺不仅复刻了形体特征,更通过与角色内心状态的同频共振,让每个微表情都成为情感浓度的真实迸发。这种表演哲学,使刘春和彻底摆脱“残疾人符号”的枷锁,成为有血有肉、有尊严坚守的完整个体。

当部分表演仍停留在对残疾特征的夸张模仿时,易烊千玺已通过生命体验的深度介入,为行业树立了新标杆。这种真诚的艺术探索,正是中国残疾人形象从“符号化标签”走向“生命化主体”的关键转折。

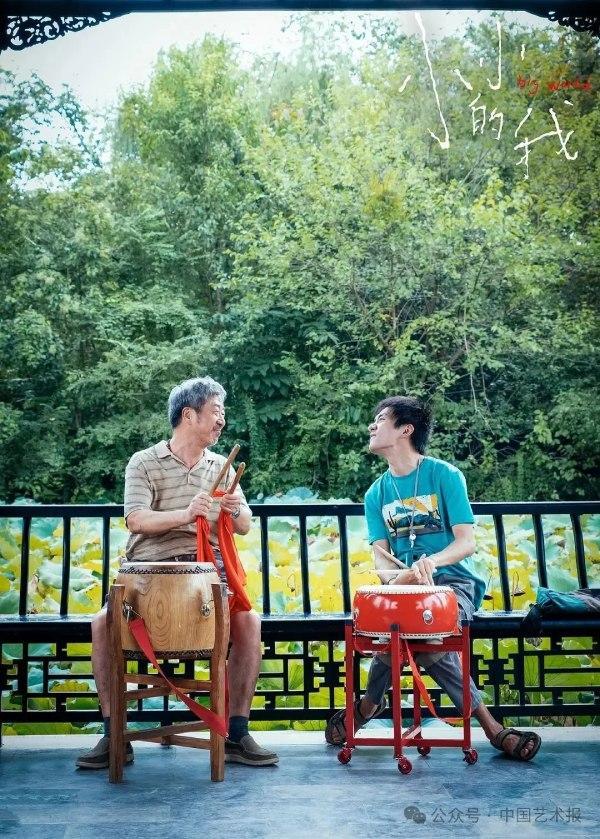

电影《小小的我》剧照

二、文化视角下的残疾人身份重构

艺术的终极价值,在于通过审美体验重构人与世界的关系。《小小的我》之所以引发社会共鸣,正因其通过刘春和的角色,以文化视角重新诠释了残疾人的生命价值——他们不是需要怜悯的弱者,而是“生命的歌唱家”“阳光的体验师”“梦想的扬帆人”。

作为“生命的歌唱家”,刘春和的“歌声”体现在顽强生存的每个瞬间:咖啡店笨拙学习服务技能时颤抖的双手,老年合唱团中不标准却坚定的鼓点,日记本上歪斜却真挚的情诗……这些平凡举动,在易烊千玺克制的表演中,升华为对生命最深情的礼赞。

当角色成为“阳光的体验师”,易烊千玺用细腻的微表情传递出残疾人对世界的敏锐感知:公交车上遭遇歧视时的隐忍眼神,外婆肯定理想时的喜悦泪光,雅雅回应情感时的羞涩笑容……这些表演让观众看到:残疾人与健全人共享着同样的情感光谱——既有对伤害的畏惧,也有对美好的向往;既有对自我的怀疑,也有对尊严的坚守。

作为“梦想的扬帆人”,刘春和在求职、求学、追求爱情过程中的每一次尝试,都是对命运的挑战。易烊千玺着重展现其精神层面的成长:从自我怀疑到自信绽放,从社会隔阂到群体接纳。这种超越世俗成功的精神蜕变,恰恰印证了残疾人梦想的重量——它承载着打破偏见、证明自我的双重使命。这种对文化身份的深刻诠释,使《小小的我》超越励志电影的范畴,成为理解残疾人真实处境的情感入口。

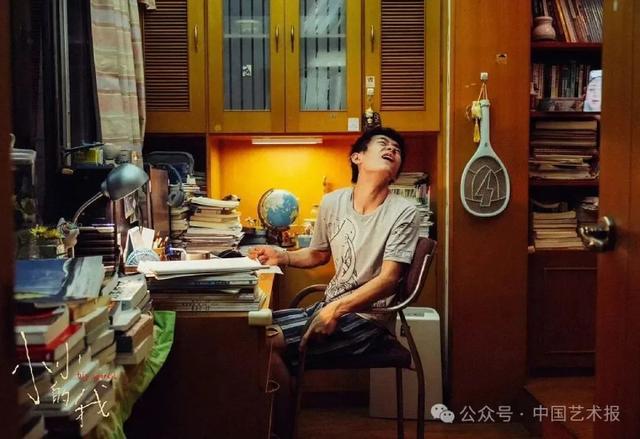

电影《小小的我》剧照

三、表演艺术对人性本质的哲学追问

《小小的我》引发的核心艺术哲学命题是:表演艺术的终极目的是什么?感动观众?激励人心?还是美化现实?易烊千玺用刘春和的塑造给出了更深层的答案——揭示人性本质,探索生命意义。

长期以来,文艺作品中的残疾人形象常陷入二元对立:要么被塑造为悲情受害者引发怜悯,要么被神化为励志英雄脱离现实。这种片面化呈现既强化了社会偏见,也忽视了残疾人作为“完全的人”的复杂性。易烊千玺通过刘春和打破了这种刻板印象:诗人身份的设定,让灵魂的丰富与躯体的残缺形成强烈对比;求职、求学、追求爱情的平凡叙事,则还原了残疾人的真实生活状态。

这种复杂而真实的塑造产生了深远社会影响。影片上映后,《苔花公约》的发起推动无障碍设施建设,“对600万人说慢一点没关系”登上热搜,更有团队倡议将“脑瘫”更名为“五慢症”以减少偏见。这些变化印证了艺术作品推动社会进步的巨大潜力。

回望中国残疾人题材电影发展史,从《黑眼睛》的丁丽华到《赢家》的常平,再到《小小的我》的刘春和,残疾人形象逐渐从边缘叙事走向文化主体。这种演变不仅提升了电影的艺术价值,更通过艺术的力量促进了社会文明进步——当刘春和们的故事引发广泛共鸣时,我们看到的不仅是表演艺术的胜利,更是人性尊严的胜利。

作者系湖北广播电视台首席编辑

来源:中国艺术报