电视剧《归队》中,王永章将饺子作为断头饭的细节引发观众热议。1945年的中国东北,历经十余年战乱后民生凋敝,普通民众的主食是噎人的高粱面与麸皮,白面饺子堪称奢侈品。这种生存境遇下,王永章的临刑选择本应充满悲剧色彩,却因731部队的饮食真相蒙上复杂阴影。

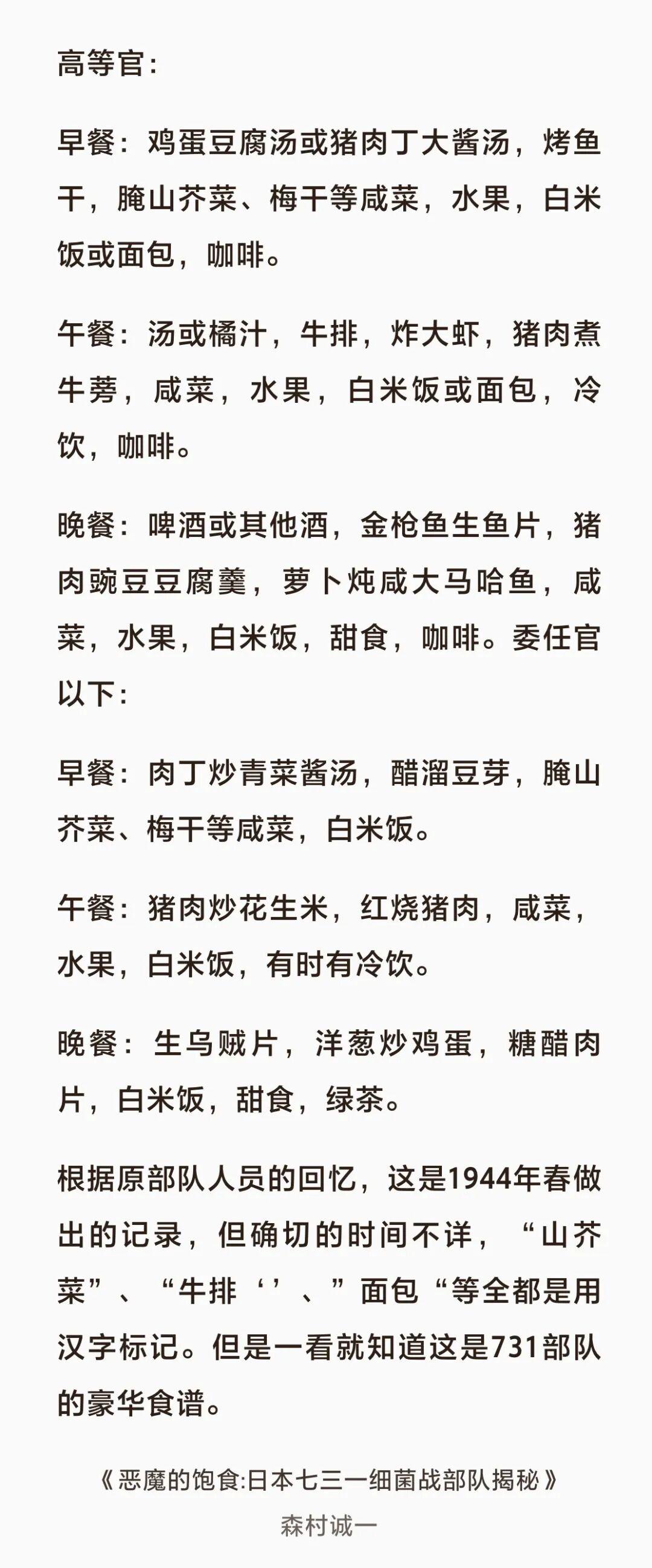

731部队的饮食标准远超同时代普通民众。日本作家森村诚一在《恶魔的饱食》中披露,该部队的餐标堪称日本陆军之最。书中记载,实验体不仅享有白米饭、肉馅饺子等高热量食物,还能获得苹果补充维C、鸡蛋提供优质蛋白,甚至定期服用维他命药剂。这种营养供给使多数实验体迅速增肥,部队医生与研究员因过度饮食出现"细腿大肚子"的体态,部分军官更因肥胖无法骑马。

高营养餐标的背后是冷酷的实验逻辑。肥胖身体意味着充足的蛋白质与能量储备,这正是制造免疫细胞与抗体的关键原料。731部队通过系统饲养,将实验体转化为优质血清生产机器。书中特别指出,除冻伤实验后的个体外,其他实验体普遍呈现肥胖状态,这种"饲养-宰杀"模式构成了其工业化屠杀体系的重要环节。

实验体的饮食存在严格分级。孕妇林素贤作为高价值实验对象,其膳食标准应远超普通实验体。731部队的运作遵循"欺骗-驯化-剥削-毁灭"的精密流程:先通过优渥待遇瓦解抵抗意志,继而系统采集血液、器官与生理数据,最终将实验体投入冻伤、毒气等致命实验。这种工业化杀人模式,远比影视作品中个人化的暴行更为恐怖。

电视剧《731》在饮食细节处理上存在明显疏漏。将所有实验体的餐标统一化,既不符合历史真实,也弱化了731部队的系统性罪恶。真正的历史场景中,实验体的营养供给完全服务于实验需求——需要血清时提供高蛋白饮食,进行毒气实验前则刻意营养剥夺。这种根据实验阶段动态调整的饲养策略,才是731部队工业化屠杀的本质特征。

影视改编需要平衡艺术表达与历史真实。将林素贤塑造为因高营养饮食而相信"共荣"谎言,最终在预产期被活体解剖的悲剧形象,或许比现有情节更能揭示731部队的邪恶本质。这种处理既保留了戏剧张力,又避免了将系统性暴行简化为个人恶行的叙事偏差。

从缅怀历史的角度,《731》的创作初衷值得肯定,但艺术简化不应掩盖历史真相。我们需要更多高质量作品,通过精准还原731部队的工业化屠杀机制,让后人真正理解这段历史的沉重与警示价值。