创作声明:本文为虚构创作,请勿与现实关联

1980年寒冬,北京某处破旧胡同里,一个颤抖的声音打破了沉寂。

「爸,您真的要把这封信送出去?」陈晓农紧握着信封,眼中满含担忧。

信封上工整地写着「陈云同志亲启」几个字。

写信的人,正是曾经权倾一时的「第四号人物」陈伯达。

此时的他,已从昔日的中南海主人,沦为需要向老友求助的普通老人。

这封信,承载着他对尊严的最后坚持,也可能改写他余生的命运轨迹。

三天后,一个印着「中共中央办公厅秘书局」印章的信封送到了他们家门口。

信封里装着什么?这个曾经叱咤风云的人物,将迎来怎样的命运转折?

1980年冬天,北京城笼罩在一片萧瑟中。

陈晓农踩着结冰的胡同青石板,匆忙往家赶。

脚下那双打了补丁的棉鞋,每一步都发出吱嘎声响,像是在诉说着这个家庭的窘迫。

胡同里的老邻居王大爷正在门口劈柴,看见陈晓农回来,故意把头扭向一边。

自从半年前陈伯达回到这里,整条胡同的人都对他们一家避而远之。

那些曾经点头哈腰的邻居,如今连招呼都不愿意打。

孩子们路过时,大人会紧紧拉住他们的手,匆匆走过,仿佛多看一眼都是晦气。

推开斑驳的院门,一阵撕心裂肺的咳嗽声传来,那声音沙哑得让人心疼。

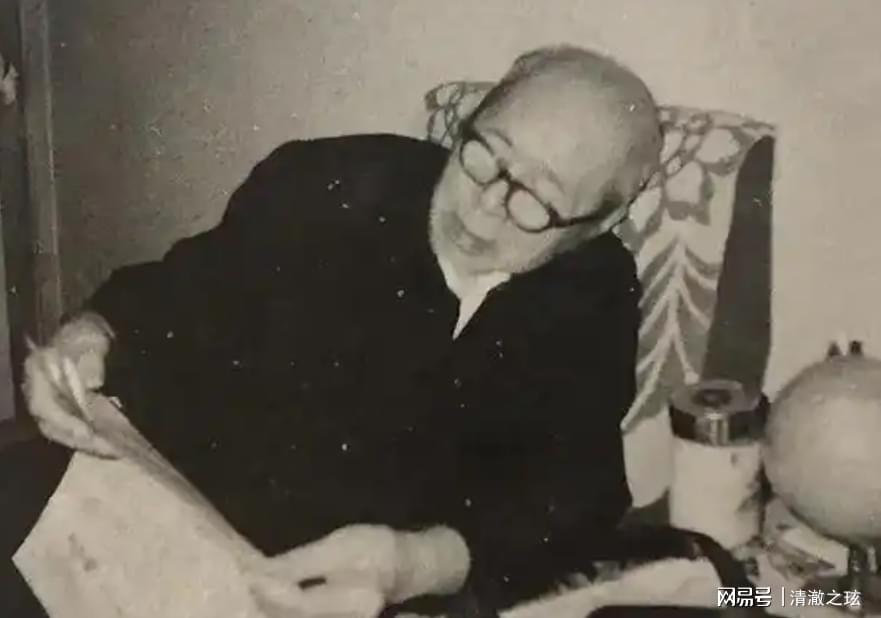

屋内,74岁的陈伯达正弯腰坐在破旧的椅子上,一只手扶着胸口,一只手紧握着已经发黄的手帕。

手帕上,点点暗红格外刺眼。

这个曾经在中南海叱咤风云的男人,如今只是一个被疾病折磨的普通老人。

十年前,他还是仅次于毛泽东、林彪、周恩来的「第四号人物」,中央文革小组组长,号称「中共一支笔」。

那时候,他的一篇文章能让全国报纸头版刊登,他的一句话能决定无数人的命运。

中南海的红墙内,有专门的司机、秘书、警卫,连吃饭都有专人伺候。

可现在呢?

连去趟厕所都要穿过大半个胡同,冬天的夜里,那几十米的距离对他来说简直就是地狱。

「爸,我去厂医院问过了,您这病情必须去大医院做全面检查。」

陈晓农放下手中的暖水瓶,语气里带着无奈,

「可是没有高干医疗证,协和医院根本进不去。门诊挂号费就要五块钱,还不算检查费。」

五块钱,对于这个家庭来说已经是巨款。陈伯达每个月的退休金只有四十多块,除去房租和基本生活费,所剩无几。

陈伯达缓缓抬起头,那双曾经锐利的眼睛如今黯淡无光。

从中央政治局常委到普通退休人员,这样的身份落差,比任何病痛都更让人窒息。

「晓农啊,」他的声音轻得像羽毛,「你说,我还能给谁写信?」

这句话问得陈晓农心头一紧。父亲的老同事们,要么早已离世,要么避之不及。

当年那些在他面前毕恭毕敬的部下,如今见了面都装作不认识。

去年春天,陈晓农在西单商场遇到过父亲的一个老部下,那人看见他就像见了鬼一样,转身就走,连声招呼都没打。

在那个人人自危的年代,谁敢与一个「政治犯」扯上关系?

屋外,收音机里传来播音员的声音:「中共决定为刘少奇同志平反昭雪,恢复名誉……」

陈伯达的手猛地一颤,钢笔掉在了地上。

那支陪伴了他几十年的钢笔,在地上发出清脆的响声,就像敲在他心上一样。

刘少奇都能平反,那他呢?

这个念头在他脑海中一闪而过,随即又被压了下去。

他不敢想,也不敢盼。

夜深人静时,陈伯达独自坐在昏黄的台灯下,面前摊着一张白纸。

这张纸,他已经盯了两个小时。

房间里只有15瓦的灯泡,昏黄的光线让他的眼睛很快就累了。可他舍不得开大灯,电费太贵。

要给陈云写信,这个念头在他脑海中翻滚了无数遍。

两人的交情,要追溯到1938年的延安马列学院。那时的陈云,还是一个爱听他讲《资本论》的年轻干部。

他还记得那个春天的下午,窑洞里煤油灯忽明忽暗,陈云坐在第一排,认真地记着笔记。

下课后,这个比他小一岁的组织部长总是最后一个离开,经常会留下来和他讨论经济问题。

「伯达同志,您对苏联的新经济政策怎么看?」

「云同志,我觉得列宁的这个政策很有前瞻性……」

那时候,他们都是二十多岁的年轻人,眼中燃烧着改造世界的理想火焰。

谁能想到,四十多年后,一个会沦落到向另一个求助的地步?

陈伯达拿起那支刚刚从地上捡起来的钢笔,笔尖已经有些弯曲了。他在旧报纸上试了试,墨水还能出来。

他颤抖着在纸上写下「云兄如晤」四个字,然后又重重划掉。太亲密了,不合适。

现在的陈云,是中央政治局常委,是主管经济工作的副总理。而他,只是一个刚刚保外就医的老犯人。

改成「陈云同志」,写完又觉得太生分。

他们毕竟有过四十年的交情,在延安时期更是朝夕相处的同事。

一张纸,两张纸,三张纸……废纸篓里很快堆满了纸团。

每一张废纸,都承载着一个老人内心的煎熬和挣扎。

刘肃红在里屋已经睡下了,偶尔传来几声轻微的鼾声。这个四川女人嫁给他二十多年,跟着他吃了不少苦。

「爸,您别写了,太晚了。」

儿媳妇刘肃红穿着补了又补的棉睡衣走出来,端着一碗热粥。

那碗粥很稀,几乎看不到几粒米,但对于这个家庭来说,已经是最好的夜宵了。

「我必须写。」陈伯达的声音虽然微弱,但透着坚定,「这可能是我最后的机会了。」

他重新铺开纸张,这次下笔格外谨慎。每一个字都写得工工整整,生怕有半点差池。

「陈云同志:自回京后,组织上安排了临时住所,晓农夫妇照料尽心……」

短短几行字,他写了整整一夜。字里行间,既有对昔日情谊的眷恋,更有对现实困境的无奈。

最难写的是结尾。

他原本想写「延安一别,四十载矣」,手悬在空中许久,最终还是用橡皮擦掉了。

在这个敏感的时刻,任何情感化的表达都可能成为累赘。

万一陈云觉得他是在打感情牌,企图利用旧情,那就得不偿失了。

第二天清晨,陈晓农骑着那辆嘎吱作响的自行车,穿过半个北京城,来到了西单横二条胡同。

一路上,他的心情忐忑不安。这封信到底该不该送?送出去会有什么后果?

王炳南的四合院门口,停着一辆黑色的上海牌轿车,车身在晨光中泛着冷峻的光泽。

这样的车,在整个胡同里都找不出第二辆。车牌号是军用牌照,一看就知道主人的身份不一般。

门房的老头看见陈晓农,上下打量了他几眼,眼神中带着审视。

「你找王部长有什么事?」

「我是陈晓农,王叔知道我要来。」

老头这才开门,但脸上的表情依然冷淡。

这位陈伯达的老部下,如今在中央党史研究室负责档案管理。

每个月偷偷给他们送来的《党史通讯》,是这个家庭与外界联系的唯一纽带。

但即便是这样的帮助,王炳南也是冒着很大风险的。

在当前的政治氛围下,和陈伯达这样的人保持联系,随时可能惹上麻烦。

王炳南穿着一身整洁的中山装,头发梳得一丝不苟。看见陈晓农进来,他的表情有些复杂。

「材料我看了。」王炳南接过信封,眉头微皱,「问题表述得很稳妥,应该不会有什么问题。」

可他的语气中,明显带着一丝犹豫。

作为一个在政治圈摸爬滚打几十年的老人,王炳南深知这件事的敏感性。

给陈云递信,就意味着要承担相应的政治风险。

万一陈云对这件事不满,或者认为他多管闲事,那他的政治生涯可能就要到头了。

但看着陈晓农期待的眼神,想起陈伯达当年的提携之恩,他还是咬了咬牙。

他从抽屉里取出一个印着国徽的牛皮纸信封,那庄重的图案在灯光下闪闪发亮。

「用这个装,显得正式些。我下午要去汇报工作,正好可以通过机要通道送进去。」

陈晓农小心翼翼地把信装进信封,注意到桌上摊着一份《人民日报》,头版标题是《陈云同志主持经济工作会议》。

报纸上的陈云,神采奕奕,正在主持一个重要的经济工作会议。照片中的他,西装革履,意气风发,和记忆中那个在窑洞里听课的年轻人已经判若两人。

「现在递信……会不会打扰到陈云同志?」陈晓农突然有些担心。

「报纸上说他最近在全力抓经济调整,每天都要开好几个会,会不会顾不上这些小事?」

王炳南笑了,那笑容里带着理解和安慰:「你比你爸还谨慎。

这是正常的组织程序,老干部的生活问题归口办公厅二局管,不用担心。」

但他心里其实也没底。

陈云现在日理万机,处理的都是国家大事。

一个「政治犯」的求助信,他真的会过问吗?

下午三点,一辆黑色轿车缓缓驶出王炳南家的胡同,车里的公文包中,静静躺着一封可能改变陈伯达命运的信件。

与此同时,中南海的红墙内,陈云正在主持一场关于国民经济调整的重要会议。

他绝不会想到,一个昔日的老同事正在向他求助。

第三天傍晚,夕阳西下,整个胡同都被染成了金黄色。

陈伯达坐在窗前,目光呆滞地望着院子里那棵光秃秃的枣树。

三天来,他几乎没有合眼,每一声脚步声、每一阵车铃响,都让他的心怦怦直跳。

胡同里的生活依然按部就班。

王大爷还是在门口劈柴,邻居家的孩子依然在院子里玩耍,

卖豆腐的小贩推着车子从胡同口经过,吆喝声在冬日的空气中显得格外清晰。

可对于陈伯达来说,这三天就像三年一样漫长。

他想象着那封信的去向:从王炳南的公文包,到中南海的机要局,再到陈云的办公桌。每一个环节都充满了不确定性。

会不会半路被人扣下?会不会石沉大海?

更可怕的是,会不会引起什么不良后果?

刘肃红这几天也是心神不宁。

她总是时不时地跑到门口张望,仿佛等待着什么重要的消息。

「妈,您别担心了,」陈晓农安慰着妻子,「该来的总会来的。」

可他自己的心里也是七上八下的。

作为一个普通的工人,他对政治并不敏感,但也知道这件事的重要性。

父亲的后半生能否安稳度过,全系在这封信上了。

突然,一阵急促的自行车铃声打破了胡同的宁静。

那铃声从胡同口传来,越来越近,最后停在了他们家门口。

「陈晓农!拿印章!有你的重要信件!」

邮递员洪亮的声音在胡同里回荡,像一颗炸弹投入了平静的湖面。

胡同里的邻居们都被这声音吸引了,纷纷探出头来张望。

王大爷停下了手中的活计,邻居家的孩子也停止了玩耍。

所有人都知道,能让邮递员专门跑一趟的「重要信件」,在这个年代意味着什么。

陈伯达猛地从椅子上站起来,身体摇晃了一下,差点摔倒。

他的脸色瞬间变得苍白,手紧紧抓住窗台,指关节都发白了。

陈晓农飞奔出去,很快拿着一个信封回来了。

那是标准的机要通信专用封,淡黄色的牛皮纸上,「中共中央办公厅秘书局」的条形章格外醒目。

红色的印章,在昏暗的光线中显得庄重而神秘。

刘肃红看见这个信封,两眼一黑,差点晕倒。

她紧紧抓住门框,努力让自己站稳。

这样的信封,她这辈子只见过一次,那还是十年前陈伯达被抓时的逮捕令。

陈伯达接过信封,双手剧烈颤抖着。

他走到桌前,从抽屉里拿出一把剪刀,沿着信封的齿孔小心翼翼地裁开。

随着「嘶啦」一声轻响,命运的大门即将开启。

信封里滑出一张十六开大小的铅印文件,纸张挺括,字迹清晰。

陈伯达戴上老花镜,目光紧紧盯着文件的开头。

他的嘴唇微微动着,似乎在无声地念着什么。

刘肃红和陈晓农都屏住了呼吸,空气仿佛凝固了一般。

胡同里也安静下来,连孩子们的嬉闹声都消失了。

陈伯达的脸色开始发生变化,从紧张变为惊讶,从惊讶变为不敢置信。