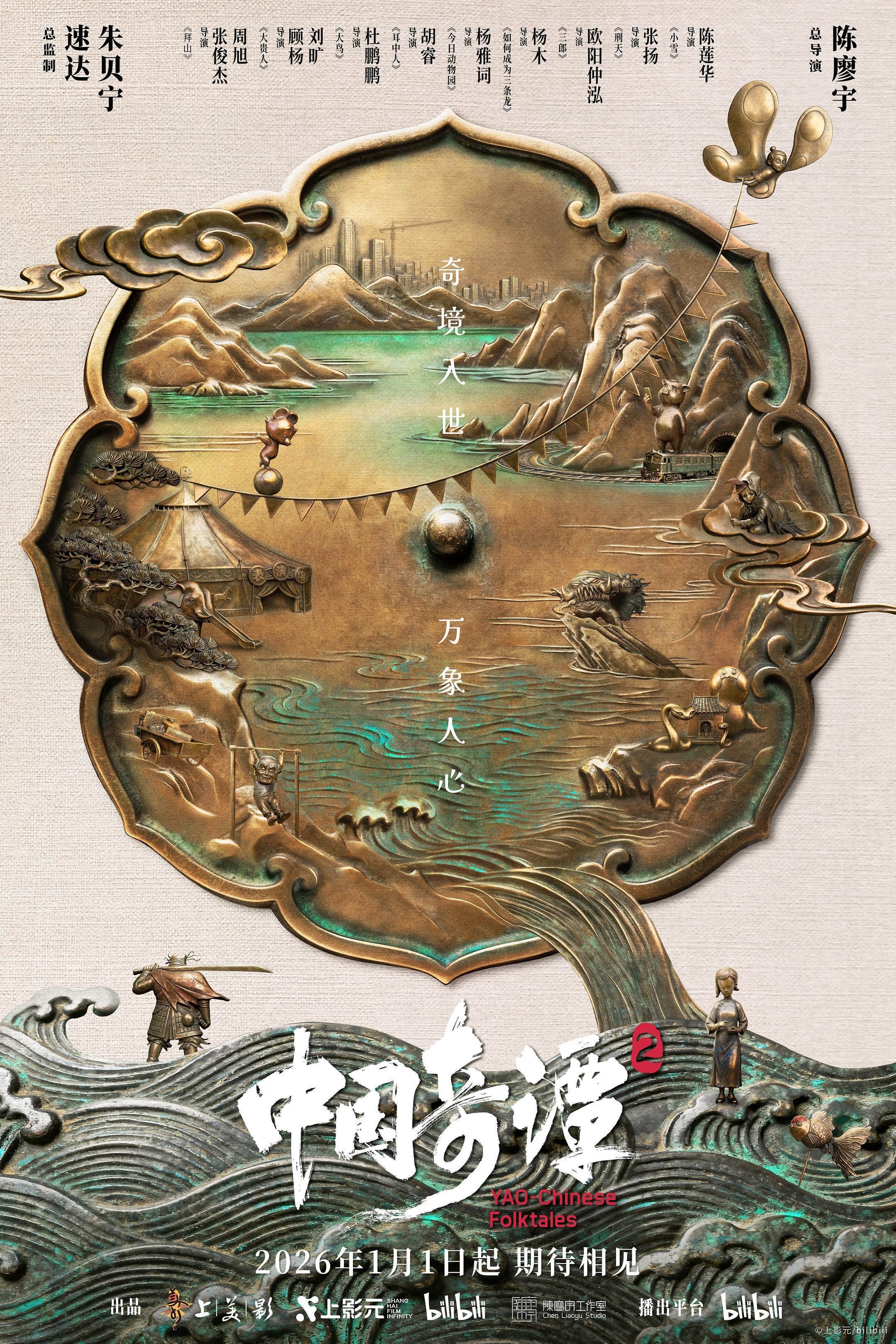

近日,《中国奇谭》官方宣布,其续作《中国奇谭2》将于2026年元旦正式上线。与此同时,由《中国奇谭》中《小妖怪的夏天》衍生出的动画电影《浪浪山小妖怪》也备受瞩目,该片将于11月21日全网上线,且在2025年以17.17亿元的票房成绩刷新纪录,成为影史票房最高的2D动画电影。除了票房上的辉煌,其IP衍生品开发同样成绩斐然,累计销售金额已近2.5亿元,产业图谱中囊括了超过40个联名品牌、800多款衍生品,覆盖多个领域。这一系列成就,不禁让人回想起总制片人李早在2023年采访中的那句“《中国奇谭》还不能靠衍生品回本”。

《中国奇谭2》的即将上线,无疑为动画迷们带来了新的期待。然而,在回顾整个《中国奇谭》项目时,我们不难发现,上美影在围绕“浪浪山”进行的内容和商业开发上虽然取得了显著成绩,但整个项目的IP开发却存在着不均衡的问题。这种对创作者个人的放大或是对IP的多点开发,显然还有待进一步优化。“奇谭宇宙”能否真正赋能更多作品与创作者,答案仍有待《中国奇谭2》乃至后续作品的解答。

更多创作者被看见,但放大效果有限

《中国奇谭》第一季由11位导演带来八个风格迥异的故事,而即将上线的《中国奇谭2》则将由12位导演携手呈现九个新故事。第二季的导演阵容中,既有参与过第一季的《鹅鹅鹅》《林林》《小满》《小卖部》等作品的导演,他们的独特风格在新预告片中得以延续,也有六位新导演的加入,他们带来了更多的风格、材质与故事元素。

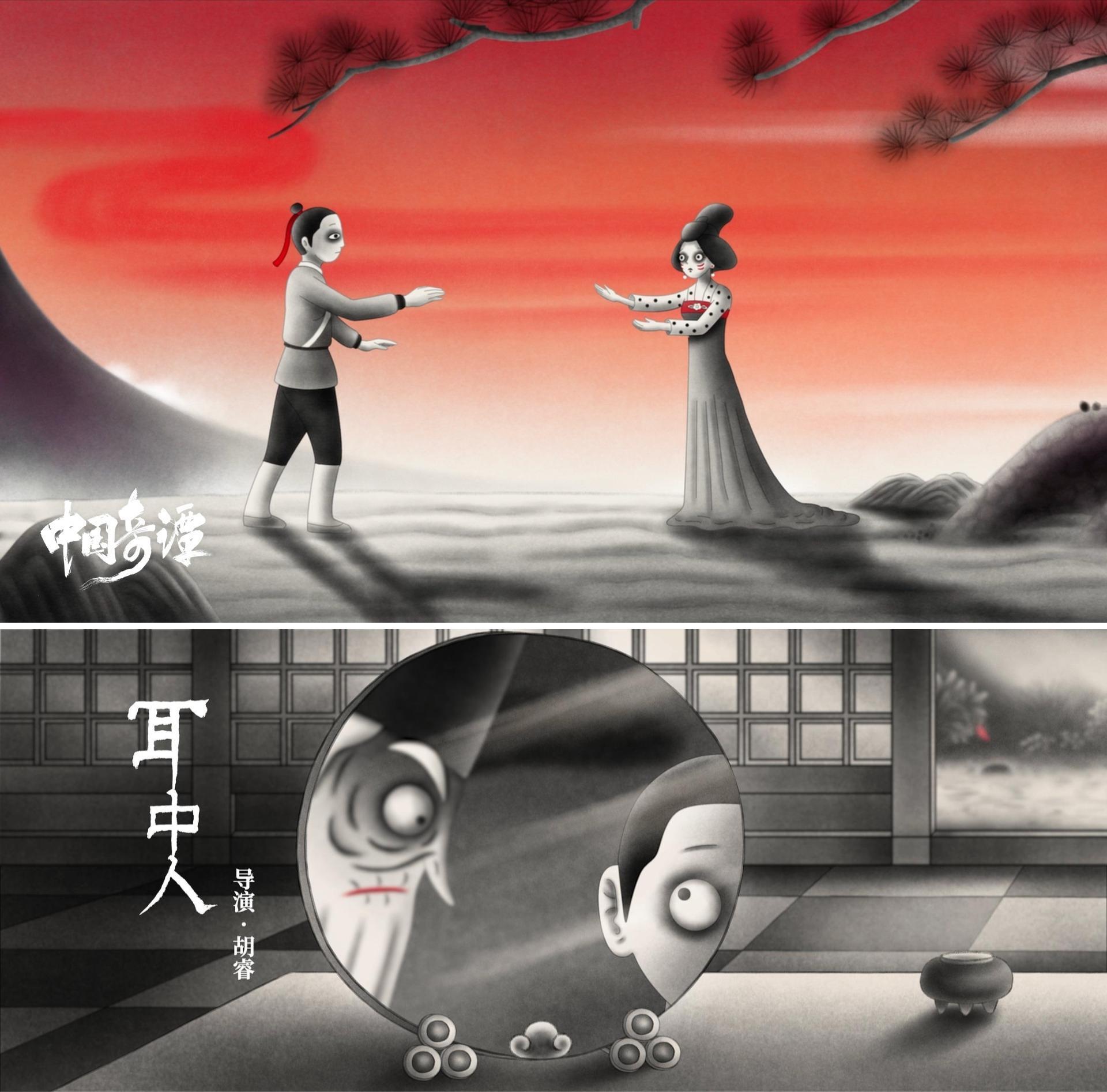

《中国奇谭》中《鹅鹅鹅》(图上)的导演此次带来了《耳中人》(图下)。

从《中国奇谭》到《中国奇谭2》,品牌的爆火是否真正带动了更多创作?或者说,是否对创作者有所托举,对其个人品牌有所放大?上影元发布的内容中提到,“奇谭宇宙”致力于为动画创作者提供一个美学实验与叙事探索的开放平台,未来将聚集、扶持更多的优秀创作者,助力中国特色好内容生产力的提升。总导演陈廖宇在接受媒体采访时也表示,《中国奇谭》和《中国奇谭2》将有更多短片故事被延展成长片故事,短剧、系列剧等其他艺术形式也有可能。然而,笔者梳理发现,除了刘毛宁导演的《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》预计在2026年推出长片版,以及杨木导演的《林林》在2023年有长片备案信息外,其余创作者在这两年的知名公开作品较少,创作者本人的知名度也相对较低。

陈莲华导演在《疯狂动物城:动物城日与夜》中创作的剪纸动画《睡了“咩”》剧照。

动画创作周期长固然是原因之一,但或许也能折射出一个现实:《中国奇谭》作为一个平台确实能让创作者被看见,但在持续赋能动画人上效果有限。创作者一旦脱离《中国奇谭》品牌,其个人发展路径仍显得较为薄弱。

IP开发程度差异大,艺术与商业平衡不足

在IP开发层面,差距则更为鲜明。《中国奇谭》第一季的八个故事中,只有《小妖怪的夏天》实现了真正意义上的商业化。其他故事虽然也曾推出过周边产品,如收录全部故事的漫画集、《鹅鹅鹅》的套娃、《乡村巴士带走了王孩儿和神仙》的温变搪瓷杯、《小卖部》的香囊、《小满》的木版刻画等,但大多停留在小规模试水阶段,缺乏持续开发与市场声量。

《鹅鹅鹅》周边套娃。

三维动画衍生品难开发是一部分原因,《林林》导演杨木曾在采访中提到三维在平面延展上的限制。他表示:“《林林》在设计平面书签、海报、展板时,一直被说难度大。就二度创作、周边产品的开发来说,二维平面形式的动画确实有优势,更容易创作衍生文化。”但更关键的,可能仍是作品与观众之间的情绪连接度。许多关于“浪浪山小妖怪”IP的分析文章都指出,该作品对于观众的情感共鸣以及对现实的观照,驱动了IP衍生品消费。开发团队对此进行了前瞻布局,上影元授权事业部总经理张靖在接受媒体采访时曾表示:“大概影片正式上映一年前,我们就启动了《浪浪山小妖怪》IP的商业化开发。”在规划之初,团队就在思考人群的维度扩散。

在今年早些时候,《中国奇谭》系列总制片人李早分享了《中国奇谭》IP的开发运营模式。她表示,《中国奇谭》是一个“平台式IP”,即中国风格故事的孵化平台、优秀内容的展示平台、创作人才的聚集平台。它致力于以优秀的内容作品为基础,结合当下语境,将IP拓展为丰富的形式,通过情感价值、品牌力等进行赋能。而形成的转化也能够反哺内容创作,形成良性的创作生态。

但这样的策略是否也存在一些潜在问题?比如市场容易误判,认为唯有迎合现实情绪的故事才能获得更多商业支持?或者令风格更实验、更偏作者性的作品天然处于商业劣势?这样的IP开发逻辑会不会与内容创作的多样性产生矛盾?

可以看出,《中国奇谭》在理念上试图搭建一个“平台式IP”,让内容、人才、衍生开发形成循环。但在实践中却呈现出单点放大效应,“浪浪山”外,其他作品的低声量时刻提醒着,当前的资源配置仍然难以覆盖多元的创作。换言之,“平台式”的愿景与“爆款式”的现实之间,仍横亘着需要弥合的距离。如果无法在下一阶段找到更均衡的发展模式,那么《中国奇谭》仍然难以沉淀为可持续的原创动画宇宙。

第二季能否弥合缺口?

虽然存在艺术与商业开发的不均衡问题,但《中国奇谭》的意义毋庸置疑。它以短片集的形式激活了中国原创动画的公共讨论,也让不同风格的动画得以进入主流视野。无论对中国动画还是更广义的文化表达,它都是一个重要的放大器。然而,从让创作者个人被看到、个人品牌被放大,到IP矩阵构建,这些仍有待观察。“奇谭宇宙”不能仅靠《小妖怪的夏天》这样的单点爆发来验证。

主创们提出的“奇谭宇宙”的成立,理想状态如他们描述的那样:“通过一个个独立成篇又相互呼应的故事,不断拓宽其内容题材与艺术表达的边界,展现出其在内容深度与IP商业价值上的双重潜力。”而目前能看到的只有“小妖怪宇宙”,“奇谭宇宙”可能需要第二季乃至更长期的运营才能看到效果。

撰文 刺猬果

编辑 吴龙珍

校对 王心