乌军发射导弹挑衅,俄军反制直击要害——俄乌冲突近期迎来新一轮战略博弈升级。18日凌晨三点,乌克兰军队从哈尔科夫方向发射四枚美国提供的ATACMS战术导弹,目标直指俄罗斯沃罗涅日州的老年中心与孤儿院。这场看似针对民用设施的袭击,实则被俄军防空系统提前识破:S-400与铠甲-S1防空系统组成拦截网,无人机与预警机全程锁定发射轨迹,四枚导弹最终坠毁于无人区域,未造成人员伤亡。

精准反击:12小时内摧毁海马斯系统

俄军的反制行动堪称教科书级战术演示。当天中午,两枚伊斯坎德尔-M战术导弹穿透乌军防线,精准命中海马斯多管火箭炮发射阵地。现场画面显示,两台发射车被彻底摧毁,十余名操作人员当场阵亡。值得关注的是,此次打击发生在乌军完成攻击后的撤离阶段——俄军通过无人机侦察网络,在敌方暴露位置的瞬间完成目标锁定与火力覆盖,彻底打破"发射后快速转移"的传统战术逻辑。

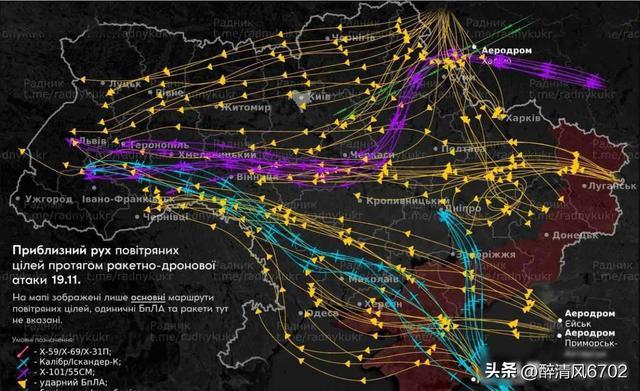

能源战升级:62枚导弹直指乌克兰命脉

19日凌晨的报复性打击将冲突推向新维度。俄军出动62枚巡航导弹与数百架沙赫德-136无人机,对乌克兰西部与中部能源网络实施饱和攻击。布尔什滕热电厂、拉迪任热电厂等四座核心发电设施被毁,罗兹迪尔变电站与波尔塔瓦天然气井相继瘫痪。更致命的是,捷尔诺波尔军工企业遭袭引发氯气泄漏,导致当地空气污染指数飙升600%,直接威胁平民生命安全。

战术博弈:北约武器体系遭遇反制困境

乌克兰原计划通过ATACMS导弹切断俄军能源补给线,却陷入战略误判。俄军构建的"侦察-拦截-反制"闭环体系,使北约武器在部署阶段即暴露行踪:无人机蜂群持续监控前线动态,雷达与卫星网络实时追踪装备动向,伊斯坎德尔导弹随时准备实施源头打击。这种战术转型导致冲突焦点从武器性能比拼,转向作战体系稳定性较量——谁能更快完成目标识别与火力响应,谁就能掌握战场主动权。

数据迷雾:双方战报存在显著差异

关于19日空袭规模,基辅方面宣称遭遇470架无人机与48枚导弹袭击,而莫斯科仅承认发射62枚导弹。这种数据分歧折射出信息战层面的激烈交锋。但不可否认的是,伊朗制造的沙赫德-136无人机已成为战场新变量:这些成本低廉的自杀式无人机,正对铁路枢纽、变电站等民生设施构成持续威胁。随着冬季来临,能源设施损毁导致的停电断暖,正在将军事冲突转化为生存危机。

战略转型:从消耗战到算账式打击

俄军战术调整揭示新型战争逻辑:不再拦截北约运输车队,而是等待装备部署完成后实施精准摧毁。每套海马斯系统到位即触发电厂轰炸,每批弹药抵运便引爆变电站——这种"交付即摧毁"的模式,使西方军事援助陷入两难境地。更关键的是,俄军通过打击热电厂、天然气井等非军事目标,将战争维度扩展至国家运转层面,迫使对手在军事抵抗与民生崩溃间艰难抉择。

生存博弈:电表读数决定战争走向

当冲突焦点从前线阵地转向居民区供暖系统,战争形态已发生根本性转变。俄军通过无人机与导弹的组合战术,构建起低成本、高效率的打击链条:用价值2万美元的无人机消耗价值数百万美元的防空导弹,以能源设施瘫痪迫使对方投入更多资源修复民生系统。这种"以民压军"的策略,正在将传统军事对抗转化为国家承受力的终极考验——哪方的电力供应先崩溃,哪方就将失去继续战争的资格。