在航空领域的新闻中,我们常能看到两架具有代表性的飞机:运20运输机满载救灾物资,跨越重洋稳稳降落在汤加机场,机身上鲜艳的五星红旗格外引人注目;而C919客机在虹桥机场接受“水门仪式”的洗礼,香港学生乘坐后纷纷称赞:“座椅宽敞,飞机餐美味。”

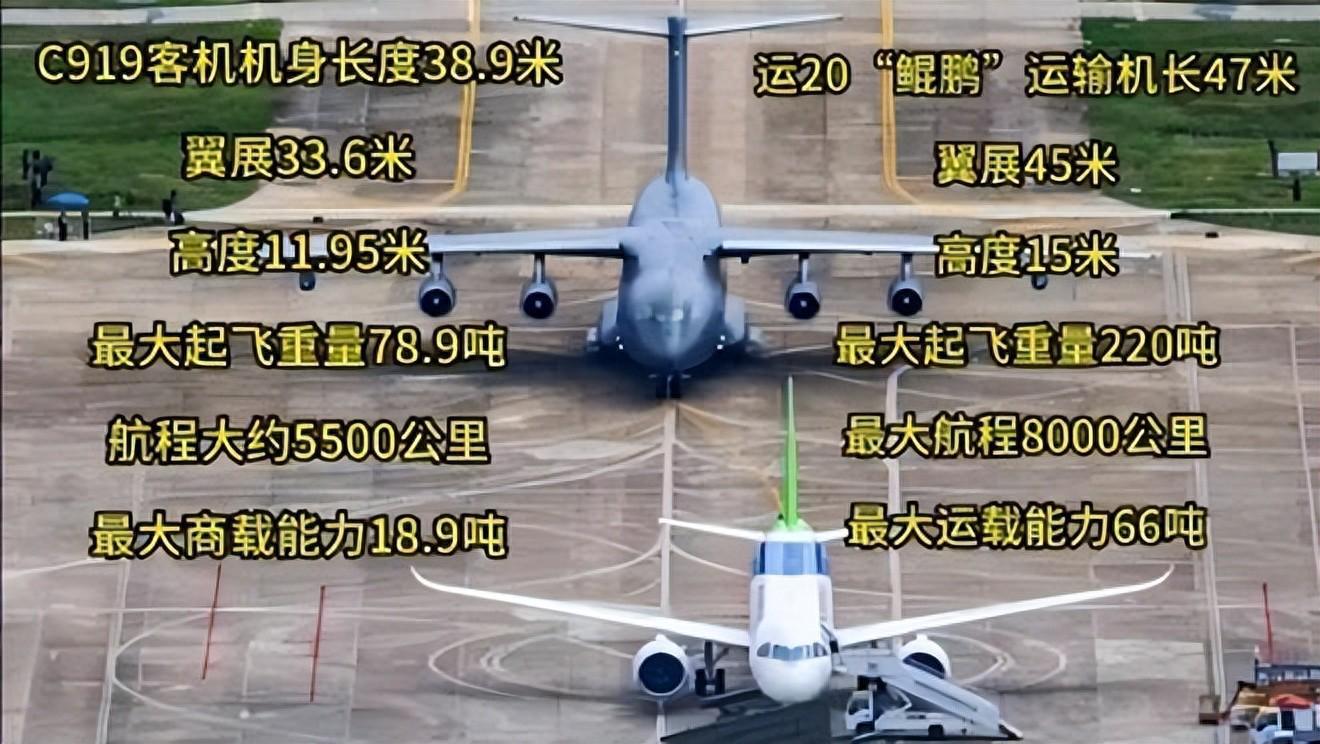

后为运20,前为C919客机

运20,这款重达220吨的“空中巨无霸”,不仅能运载坦克进行跨洲际飞行,其核心零部件更是全部实现国产化;而C919,这款70吨级的民用客机,却常被外界提及“核心部件依赖进口”。这一反差引发了广泛好奇:难道军用飞机的技术真的超越了民用飞机?还是民航工业在技术上存在不足?

实际上,运20与C919的差异并非技术强弱之分,而是航空工业“两条腿”走路的不同体现。运20如同踩在国防的硬土地上,稳健而有力;C919则踏在市场的软沙滩上,灵活而多变。它们的路径不同,自然所需的“鞋子”也不尽相同。

先来看运20,这款飞机从诞生之初就肩负着“必须自主制造”的使命。回想起汶川地震时,我国因缺乏大型运输机而不得不依赖国外租借的飞机运送物资,那种被动局面让研发团队憋足了劲。央视在拍摄《大国鲲鹏》时,镜头扫过生产线,西飞的工人正在精心拼接机身蒙皮,沈飞的工程师则在调试机翼,就连江苏的恒神民企也送来了碳纤维材料。这不仅仅是一场简单的“分工合作”,更是全国航空工业的一次集体发力。

在运20的研发过程中,发动机难题曾一度困扰着团队。起初,运20使用的是俄罗斯发动机,起飞时噪音巨大,油耗也高。然而,在去年珠海航展上,换装了国产涡扇-20发动机的运20一亮相便惊艳四座:推力提升至16吨,油耗降低了25%,满载状态下能飞行8000公里,轻松装载一辆55吨的99A坦克。如今,运20已开始批量服役,未来从东北运送装备到南海将无需中途加油。

运20的实战能力也备受瞩目。去年汤加火山爆发时,它带着救援物资飞行了10小时,在无地面引导的情况下精准降落;在俄乌冲突中,它执行撤侨任务,机身能直接停在简易跑道上,舱门一打开就能迅速转移人员。军方对运20的要求是“拉得动、飞得远、靠得住”,这种明确的需求使得研发团队能够一门心思攻克技术难题。

再来看C919,它的生存之道与运20截然不同。中国造大飞机的历程可谓曲折,早年的运-10虽然试飞成功,但最终未能持续发展。后来,中国采取了“三步走”战略:先造ARJ21支线飞机练手,2015年成功飞行后开通了200多条短途航线,摸透了民航的规矩;再攻C919这种单通道干线飞机,2023年首航京沪线,如今连广州到成都的航线也已开通。

乘坐过C919的乘客都有直观感受:国航的机型特意将座椅间距加宽了两厘米,高个子乘客的膝盖不再顶前排;东航的飞机餐里加了上海小馄饨,连小桌板都做了防滑设计。这些细节虽然看似不起眼,却是民航飞机的“命根子”——乘客觉得舒服,航空公司才愿意购买,否则如何与波音、空客竞争?

那么,为何C919非要使用国外部件呢?首先,适航证是一道难以逾越的坎。要想飞国际航线,必须获得欧盟EASA和美国FAA的适航证,这两大机构的标准极为严格。例如,发动机需要进行“抛鸟试验”——用炮将几斤重的鸟打进发动机,叶片不能断裂;还要进行“吞冰试验”,一分钟内灌入一吨冰,发动机仍需正常运转。如果全部使用未经验证的国产部件,光测试就需要五六年时间,等拿到证时,市场早已被波音737和空客A320占据。

此外,航空公司对“老字号”品牌有着天然的信任感,就像我们购买家电时倾向于选择知名品牌一样。CFM的发动机装在几千架飞机上,从未出过大问题;霍尼韦尔的飞控系统经过了几十年的验证。使用这些成熟部件,航空公司才敢签订采购合同。C919作为新机型,如果全部使用国产新部件,即使技术达标,也很难拿到订单。

然而,这并不意味着C919的“核心权”不在我们手中。C919的机身由西飞、成飞拼接而成,机翼设计为自主研发,连如何将40个机载系统凑到一起调试都是中国商飞自己搞定的。这就像盖房子一样,我们自己画图纸、搭框架,虽然门窗用了进口的,但房子的结构和布局还是由我们自己决定。所谓“国产化率60%”,是按零件价值计算的,如果按个数计算,400多万个零件中有八成都是国产的。

军用和民用飞机的技术标准截然不同,简直是两套“游戏规则”。运20追求的是“皮实抗造”,机身离地面近,方便装载坦克;机翼架在机身上方,不会挡着装卸货物。它的起落架能扛住粗暴着陆,即使轮胎爆了,备用系统也能撑着落地。军方不关心油耗问题,反正有国家兜底,只要能在战场上使用就行。

而C919则必须将“省油舒服”刻进骨子里。机翼装在机身下方,既不挡乘客视线,又能降低发动机噪音;空调系统要精准控制温度,避免乘客耳朵疼;发动机不仅要推力够,还得每小时油耗比竞品低两公斤。就这两公斤的油耗差异,一年下来就能帮航空公司节省几百万成本。民用飞机拼的是长期运营成本,差一点都不行。

在经营模式上,运20和C919也存在显著差异。运20的“买家”只有一个——军方,需求明确且稳定,研发资金、人才都有国家保障。遇到技术难题时,全国相关单位会一起上阵解决。例如涡扇-20发动机的研发,就是几十家研究所联合攻关了十几年,不用考虑赚钱的问题,只管突破技术。

而C919则要自己闯市场,得跟波音、空客拼价格、拼服务、拼可靠性。波音737卖了半个世纪,全球有几千架在飞;空客A320的维修网络遍布各地。C919作为新机型,如果一开始就全部使用自研部件,不仅成本高,维修保障也跟不上,航空公司根本不敢购买。使用成熟的国外部件是为了快速打开市场,先活下来再谈超越。

不过,国产替代的步伐早已迈开。最核心的发动机CJ-1000A(长江发动机)已经闯过了大半测试,推力与进口发动机相当,但油耗更低,氮氧化物排放能降低30%。据悉,它已经在运20改装的试验台上飞行了300多次,预计2025年底能拿到适航证,2027年就能装在C919上。

航电、飞控等系统也在赶上来。昂际航电(中航和GE的合资公司)早就开始自研民用航电,现在已经能给C919提供部分子系统;飞控系统的国产原型机也在测试中,说不定再过几年就能彻底替代霍尼韦尔的产品。运20这边也没歇着,换了涡扇-20后正往超大型运输机方向奔,目标是造载重120吨的机型,对标美国的C-5M。

有人问能不能把运20的发动机装在C919上?这就像把越野车的发动机装在家用轿车上一样,动力是够了,但噪音和油耗能把乘客吓跑。军民技术看似相近,实则隔行如隔山。

这两架飞机带起的产业链才是真金白银。C919直接拉动了500多家供应商的发展,西安有家小厂跟着学会了造机翼构件,现在还接到了空客的订单;中国铝业跟着研发航空级铝锂合金,现在这材料还用到了高铁上。运20则让我国突破了300多项关键技术,从涡轮叶片到起落架刹车盘,再也不用看别人脸色。

如今再回头看开头的问题,答案就清晰了:运20的国产化是“战略刚需”,必须自己造,不然关键时刻没人帮你;C919的“借力”是“市场智慧”,先站稳脚跟再逐步替代,不然刚出道就被淘汰。欧盟已经给C919的适航认证开了绿灯,说2025年有望拿证;CJ-1000A的测试进展比预期快,成本还比欧美同类低三成。等这些技术全部落地,C919也能拍着胸脯说“从头到脚都是中国造”。

航空工业从来不是“一蹴而就”的事,运20的成功熬了十几年,C919的突破也得慢慢来。一个守家卫国,一个闯荡市场,这两只翅膀一起使劲,中国航空才能真正飞得高、飞得稳。咱们不用急,该来的总会来的。