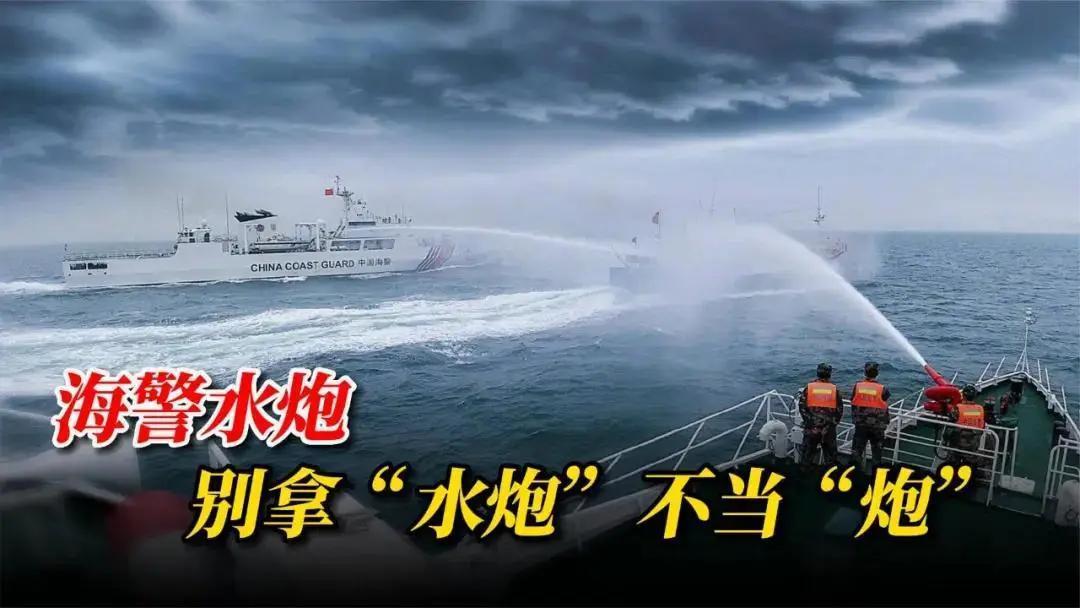

2025年9月16日清晨,黄岩岛附近海域暗流涌动。一艘菲律宾公务船在高压水炮的冲击下摇摇欲坠,驾驶室玻璃碎裂飞溅,船员被迫举起白旗——这场未发一枪一弹的海上对峙,彻底暴露了中国高压水炮的战术价值与技术壁垒。

当日凌晨,菲律宾派出12艘公务船强行闯入中国刚划定的黄岩岛自然保护区。编号3014的船只尤为嚣张,不仅无视中方海警的多次警告,更故意撞击执法船。面对明目张胆的挑衅,中方启动高压水炮进行精准打击。

持续29分钟的水炮攻击下,菲律宾船只遭遇毁灭性打击:舰桥玻璃全部粉碎,船长舱隔板变形,电路系统短路,空调设备完全瘫痪。一名船员被玻璃碎片划伤,船体彻底失去动力。当菲律宾海军发言人最初否认此事时,中方公布的执法视频清晰记录了白旗升起的瞬间,迫使菲海岸警卫队最终承认船只受损。

中国高压水炮的进化史堪称一部维权装备升级史。2013年海警成立初期,执法船仅配备射程不足30米的普通消防水枪,面对菲律宾船只的故意冲撞往往束手无策。随着南海维权需求激增,专业高压水炮研发提上日程。

现代水炮采用1.5-2.5兆帕离心泵技术,百米外可击穿船板。防腐管路材料经受住海水长期侵蚀,智能控制系统可切换喷雾警示与直流压制模式。配备的摄像头与传感器能在4米浪高、强风环境下保持2米内命中精度,实现驾驶室等关键部位的精准打击。

自2022年11月起,中国对高压水炮实施严格出口管制:射程超100米、流量达540立方米/小时、压力不低于1.2兆帕的设备及核心部件均在管控之列。这项比稀土出口更严格的禁令,源于三重战略考量。

首先是技术垄断优势。超高压泵、智能控制系统等关键技术专利均在中国手中,全球仅有少数国家具备生产能力。2011年福岛核事故中,日本曾紧急从中国采购水炮车进行反应堆降温,凸显该技术的战略价值。

其次是安全风险防控。作为海上非致命执法利器,高压水炮既能有效拦截非法船只,又可避免冲突升级。若放任技术扩散,可能被反华势力用于对抗中国执法船只,形成技术反噬。

黄岩岛对峙中,菲律宾的尴尬处境折射出盟友体系的致命缺陷。尽管获得美国55.8亿美元军售,但清单中始终未见高压水炮项目。这并非美国刻意隐瞒,而是其军工体系根本无法生产同等性能设备。

菲律宾2025年军费仅46.5亿美元,连采购美国战机都捉襟见肘,更无力投入水炮研发。这种装备代差使其在南海对峙中屡屡受挫,每次挑衅最终都以自伤告终。

中国高压水炮的使用严格遵循"分级响应"原则:先进行语音警告,无效则实施喷雾警示,仅在遭遇故意冲撞等严重挑衅时启动高压直流打击。黄岩岛事件中,水炮精准避开人员区域,通过间歇喷射防止过度冲击,全程符合国际法规范。

这种非致命执法方式既维护了主权,又为国际海洋争端处理提供了中国方案。相比口头警告的无力与开火的风险,高压水炮实现了威慑力与可控性的完美平衡。

当菲律宾船只升起白旗的那一刻,世界再次见证:在绝对的技术优势与规则力量面前,任何挑衅都注定徒劳。中国禁售高压水炮,既是守护技术主权,更是为南海和平筑起一道无形的防线。