罗永浩的一次发声,差点让西贝餐饮陷入信任危机。本以为风波过后,消费者能安心用餐,不料一场关于食材的‘连续剧’又悄然上演——你原本以为的‘现炒现做’,背后竟藏着比预制菜更惊人的‘临期生意经’。

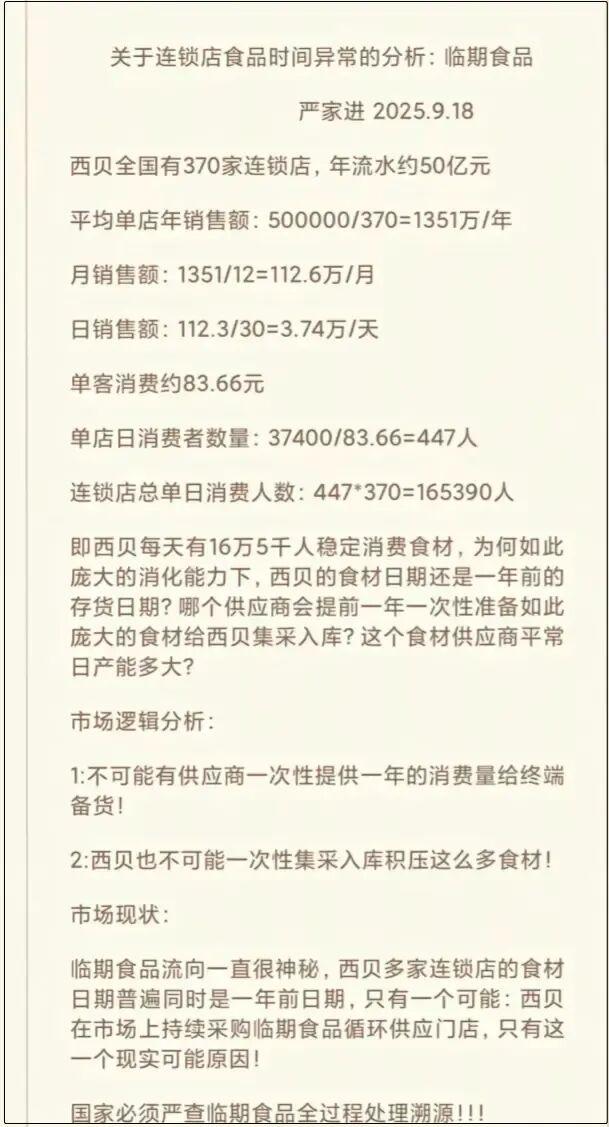

事情起因于网友的细心算账:西贝全国370多家门店,每日客流量超十万人次,按理说食材周转极快,新鲜度应有保障。然而,有消费者发现部分食材生产日期竟长达一年之久。一年前的食材如今才上桌?这究竟是‘陈年老味’还是‘时间胶囊’?

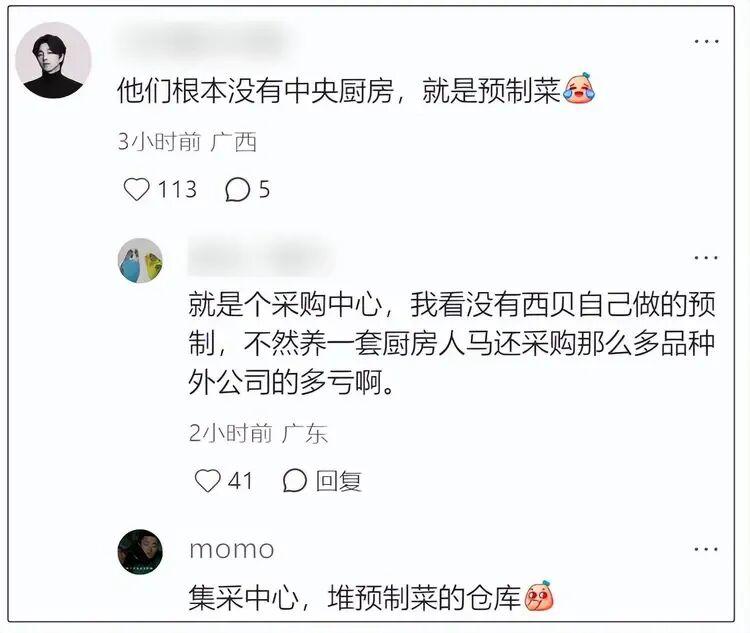

起初,消费者还猜测西贝是否掌握了某种神秘保鲜技术,或是后厨藏有冰窖。但真相逐渐浮出水面——西贝的‘中央厨房’,实则是‘中央冰库’与‘批发部’的结合体。这个被贾国龙多次夸赞的‘中央厨房’,并非专注于烹饪,而是大量囤积食材。

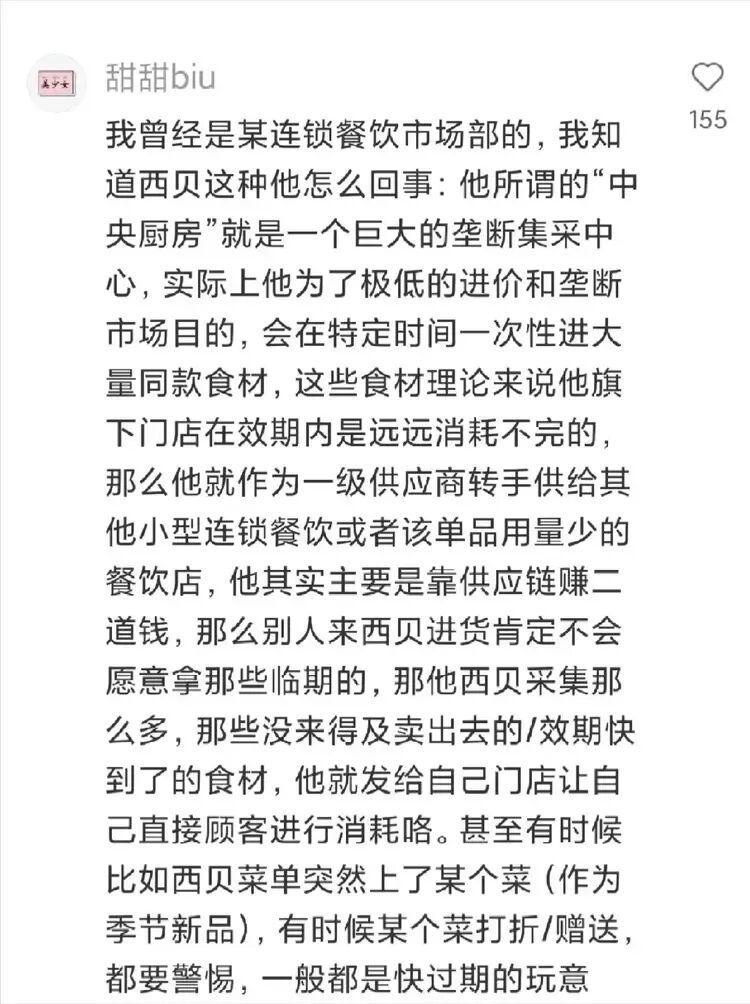

为了压低进价,西贝一次性采购巨量食材,远超自家门店需求。多余的食材如何处理?西贝摇身一变成为‘一级供应商’,将临期食材转售给其他小餐馆和连锁店,赚取供应链差价。这波操作,堪称‘餐饮版拼多多’——既清了库存,又赚了外快。

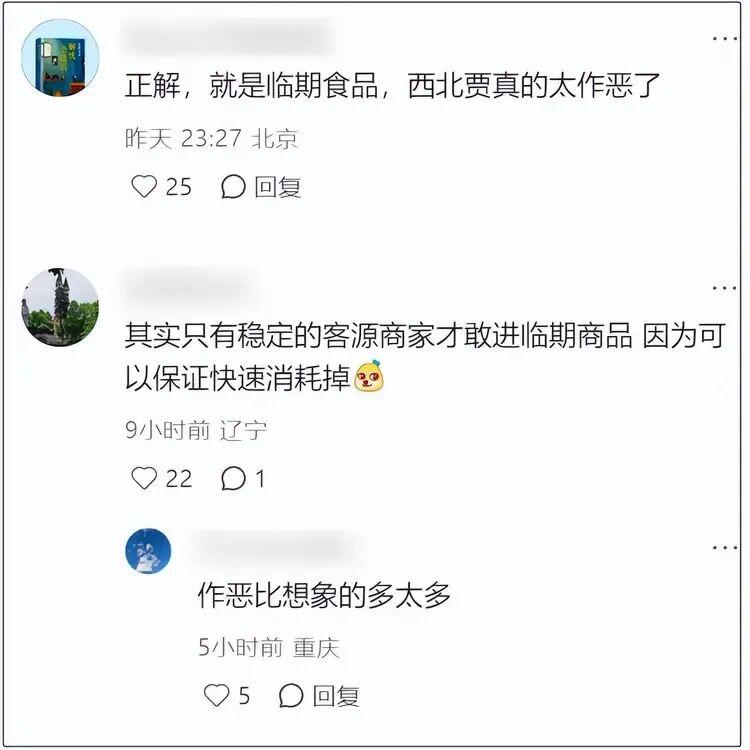

然而,囤货越多,临期风险越大。谁愿意接手快过期的食材?无人问津之下,西贝只能自行‘消化’这些临期品——依靠稳定的客流量,尤其是每周带娃光顾的宝妈群体。说白了,就是将临期预制菜简单加热后,以69元的高价售出,冠以‘现做莜面’之名。

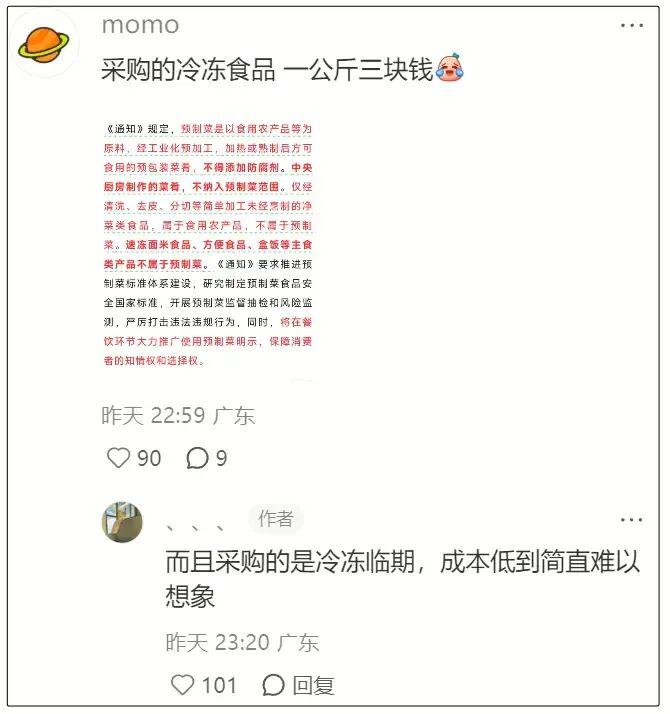

更令人震惊的是价格差异。有网友揭露,西贝采购的冷冻鲈鱼每公斤仅3元,一条鱼成本不到3元。而在店内,一份葱香烤鱼售价高达108元。从3元到108元,这其中的‘魔法’并非厨师手艺,而是老板的精明算盘。

你以为品尝的是‘西北风味’,实则是一道‘资本流水线’:低价囤货→冷库囤积→门店加热→高价卖出→再转售同行→形成闭环。这哪是餐饮?分明是‘食材金融化’!

最讽刺的是西贝那句‘顾客虐我千百遍’。如今看来,这简直是‘倒打一耙’的巅峰表演。顾客并未虐待你,而是你将其视为‘临期食材消化器’。人家花钱吃饭,图的是安心,你却将人家当作‘清库存渠道’,还嫌人家‘不识货’?

更别提那套‘非遗品牌’的营销手段了。风波刚过,西贝便组织供应商在店门口拉横幅:‘支持内蒙企业,维护非遗品牌’。网友当场笑出声:西贝莜面是非遗?那预制菜加热也算‘传统手艺’了?

这波操作,堪称‘自导自演的信任大戏’。一边请‘忠实粉丝’打卡,对着微波炉热出来的菜猛夸‘锅气十足’;一边搞‘非遗’人设,仿佛自己是舌尖上的国宝。可镜头一转,后厨冰柜里全是贴着‘保质期18个月’的冷冻包。

这哪是吃饭?分明是沉浸式体验‘餐饮魔术秀’。你看的是‘现炒’,闻的是‘香气’,付的是‘高端价’,吃的是‘临期预制菜’。最受伤的,其实是那些真心信任西贝的家庭。多少宝妈图个干净、健康、孩子爱吃,一月充值几千块成为‘黑卡会员’。结果呢?你家娃吃的‘儿童餐’,可能就是从冰库里解冻出来的‘时间胶囊’。

西贝并非不能用中央厨房或预制食材,但问题在于你得说实话。肯德基、麦当劳明明白白写着‘预加热即食’,价格也亲民。可西贝呢?打着‘现做’旗号,卖着‘冷冻货’,收着‘高端价’,还嫌顾客‘不懂欣赏’。现在好了,罗永浩放过了你,但互联网没健忘。一公斤3块钱的食材卖108元的烤鱼,这不是‘优质平价’,这是‘优质收割’。

信任一旦破碎,便难以修复。你可以在门口拉一百条横幅,请一千个‘粉丝’打卡,但只要消费者心里那杆秤还在,你就永远过不了‘值不值’这一关。西贝的故事还没完,但它的‘高端人设’,已经碎了一地。下次再有人说‘家有宝贝就吃西贝’,你得问一句:‘宝贝吃的是饭,还是临期库存?’