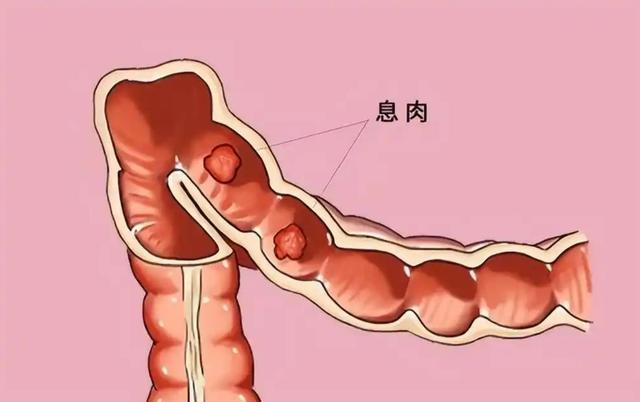

一位看似健康的中年人,坚持晨跑、饮食清淡,体检也未见异常,却在某次检查中发现肠道内存在多个息肉。医生的一句'再晚两年可能就癌变了',让他瞬间陷入恐慌。这并非危言耸听,而是上海交通大学最新研究揭示的一个反常识现象:肠道息肉正呈现年轻化趋势,且早期症状极易被忽视。

传统认知中,肠道息肉是老年人的'专利',但上海交大研究团队通过分析1800余份肠镜数据发现,40-50岁年龄段患者占比达37%,且这部分人群中超过60%在确诊前半年内出现过特定身体信号。更值得警惕的是,他们外表看起来往往比同龄人更健康。

研究指出,肠道息肉的形成与6类体质特征高度相关,这些早期信号常被误认为'正常疲劳'或'年龄痕迹',实则是肠道发出的求救信号。

超过65%的息肉患者在确诊前半年出现晨起口干口苦、睡眠质量下降等症状。中医认为这是'肝胆湿热'的表现,西医则发现与肠道菌群失衡密切相关。当肠道屏障功能下降时,免疫系统过度反应会引发慢性炎症,为息肉生长提供温床。

这类症状常被误认为'混合性肤质',实则是内脏湿热的外在表现。中医认为'脾主运化,湿邪困脾',现代医学研究则发现肠道黏膜长期受刺激会导致胆汁酸代谢失衡,引发皮肤油脂分泌紊乱。

这是最具迷惑性的早期信号。研究显示,便秘与息肉出现存在强关联性,肠道蠕动能力下降和肠壁局部炎症是主要诱因。中医则认为是'气滞血瘀'所致,长期不愈可能发展为息肉。

《中华胃肠外科杂志》研究指出,32%的息肉患者在半年内出现体重波动。当肠道病变时,营养吸收能力会发生变化,看似'吃不胖'的突然消瘦可能是慢性炎症消耗能量的表现。

中医认为这是'湿热内蕴'的表现,西医研究则发现肠道菌群失衡时,厌氧菌大量繁殖会产生挥发性硫化物,导致口臭。上海交大团队在息肉患者肠道分泌物中检测出高浓度梭状芽孢杆菌,其代谢产物与口臭高度相关。

研究显示,肠道功能紊乱会通过'肠脑轴'影响情绪,导致焦虑、失眠等症状。中医认为'肝主疏泄',肝气不舒会影响肠道功能,形成恶性循环。这种'心烦气躁'可能是身体最早的报警信号。

肠道息肉早期几乎无疼痛感,但会像墙角霉斑般悄然扩散。专家建议:50岁以上人群每5年进行一次肠镜检查,有家族史者建议提前至40岁。避免盲目使用'排毒产品',这些可能破坏肠道菌群平衡。

日常预防需注意:减少高脂高糖饮食,增加膳食纤维摄入;保持规律作息,避免熬夜;稳定情绪,减少压力。中医'正气存内,邪不可干'的理念,强调的就是维持肠道环境稳定的重要性。

肠道作为人体最大免疫器官,其健康直接影响整体体质。看似普通的口干、便秘、皮肤出油,实则是肠道发出的早期预警。记住:不是所有息肉都会癌变,但几乎所有肠癌都始于息肉。及时察觉身体信号,主动进行健康管理,才是预防肠道疾病的关键。

[1]张丽,吴志刚,胡斌,等.肠道微生态与结直肠息肉发生关系的研究进展[J].中华胃肠外科杂志,2024,27(5):481-486. [2]王敏,刘伟,韩雪,等.慢性炎症与肠息肉形成机制探讨[J].中国临床医学,2023,30(11):1021-1025. [3]周海燕,赵志强.肠道菌群与肠脑轴在肠道疾病中的作用研究[J].中国微生态学杂志,2024,36(3):256-260. 声明:本文不含任何诊疗建议,如有不适请及时就医。所有图片均来源于网络,旨在科普健康知识,无低俗等不良引导。涉及人物侵权、图片版权等问题,请及时联系我们修改或删除。