1952年6月,抗美援朝战场进入阵地对峙阶段。一场原本计划为“诱敌深入”的小规模夜战,却因连长少叮嘱一句话,意外演变为志愿军班长陶兴义带领3名战士与百余美军激战一夜的经典战例。这支4人小组不仅未被击溃,反而重创敌军,迫使美军提前撤退,并缴获大量战利品,成为志愿军夜战能力的生动注脚。

三人小组顶住美军一个排的夜袭,整夜压制敌军进攻,这一战果如何实现?

1952年,抗美援朝战争进入第三年,战场从大兵团对冲转为阵地对峙。志愿军在上甘岭、铁原等地构筑防御体系,美军则采取“守势拖延”策略,双方陷入僵持。此时,“冷枪冷炮”运动成为志愿军核心战术,通过地形、夜色与武器熟练度,频繁对敌发起骚扰、狙击与小规模突袭,持续消耗美军心理与物资。

战斗前几日,美军在上甘岭前线每晚使用照明弹、探照灯与零星炮火制造“防御氛围”,意图通过心理战让志愿军保持紧张。然而,6月16日夜,天气突变下起小雨,美军却反常地未发射照明弹或炮击。

驻守阵地的志愿军连长注意到美军异常安静,判断可能有突发情况——敌人突然沉默往往比持续轰炸更危险,可能是进攻前的准备。连长决定设伏反击,在阵地前必经之路布下“口袋阵”,以应对可能到来的夜袭。

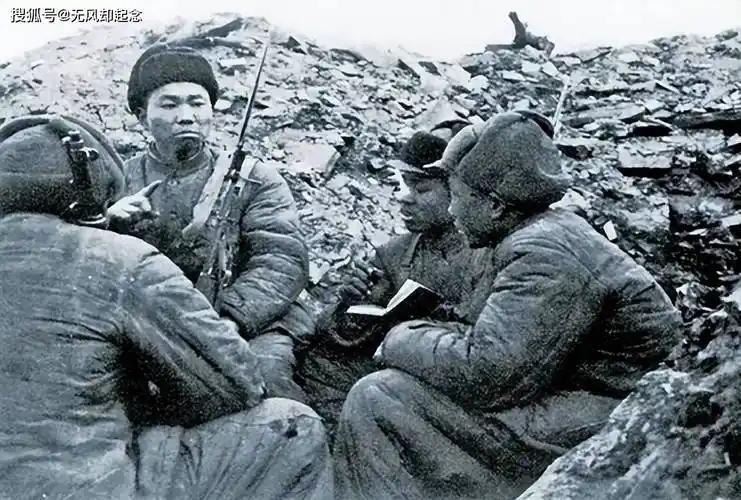

然而,任务下达时出现关键疏漏:连长未叮嘱陶兴义“袭扰后立刻撤退,不要恋战”。这句遗漏的指令,彻底改变了战斗走向。陶兴义作为有夜战经验的班长,带着3名战士出发前,特别要求多带手榴弹、少用步枪——夜战中,枪口火光会暴露位置,而手榴弹可在不暴露位置的情况下有效杀伤。

到达伏击点后,陶兴义发现一支百余人的美军小队悄然接近,显然是夜袭先头部队。面对敌众我寡的局面,他未选择撤退,而是立即下令投掷手榴弹。第一轮爆炸让美军误以为踩中地雷,队形未散;陶兴义趁机发动第二轮攻击,进一步扩大混乱。

从战术看,这一决定极具风险:手榴弹数量有限,敌军兵力占优,一旦位置暴露,后果不堪设想。但陶兴义赌对了——美军在夜战中不擅长应对“隐蔽打击”。手榴弹连续爆炸中,美军无法锁定攻击源,反而盲目扫射暴露位置。

陶兴义随即做出第二个决策:根据美军火力密度判断集中区域,集中投掷手榴弹。这种“以敌火力为标靶”的打法简单粗暴,却极有效。美军被打得人仰马翻,短时间内无法组织反击。

意识到遭遇袭击,美军指挥官调整战术,命令一个排绕到志愿军后方高地包抄。这是典型战术对冲:正面打不过,就从侧翼或后方突破。但陶兴义未固守原地,而是转移阵地,在侧翼设下第二道埋伏。

这一步再次体现其战场预判能力。他没有盲目追击或固守掩体,而是利用地形和隐蔽条件,在敌人可能出现的位置设置新打击点。当美军迂回部队到达时,果然再次遭遇手榴弹攻击,被炸死数人后溃逃回主阵地。陶兴义果断指挥小队追击,一边追一边扔手榴弹,持续打击敌人。

这场战斗中,志愿军未动用任何重武器,甚至连连部设下的“口袋阵”都未启动。美军仅被前哨小队拖住,便彻底丧失主动。战后统计,击毙美军41人,缴获30余支冲锋枪,而陶兴义一方无重大损失。

美军此次夜袭失败,更是心理层面的崩塌。此后,美军恢复“照明弹、炮火”常规操作,再未尝试夜袭。这种变化说明,美军对志愿军夜战能力的畏惧已达顶点。

连长的计划本是诱敌深入、集中歼灭,但因一句遗漏,前哨小队直接变成主攻点。若非陶兴义判断正确、应对得当,后果可能相反。

志愿军不靠火力优势,而靠战术设计、士兵素质与夜战经验,一次次把美军打得措手不及。这种“以小制大”的战法,成为抗美援朝后期前线作战的重要模式。

陶兴义的战斗令人钦佩,但也需注意:这场胜利是在指令误解的前提下取得的。若非陶兴义经验丰富,而是一个夜战新兵,结局可能是班级全灭、敌人突入腹地。这再次证明,在复杂战场中,指令的精准传达与士兵的临场判断同样重要。