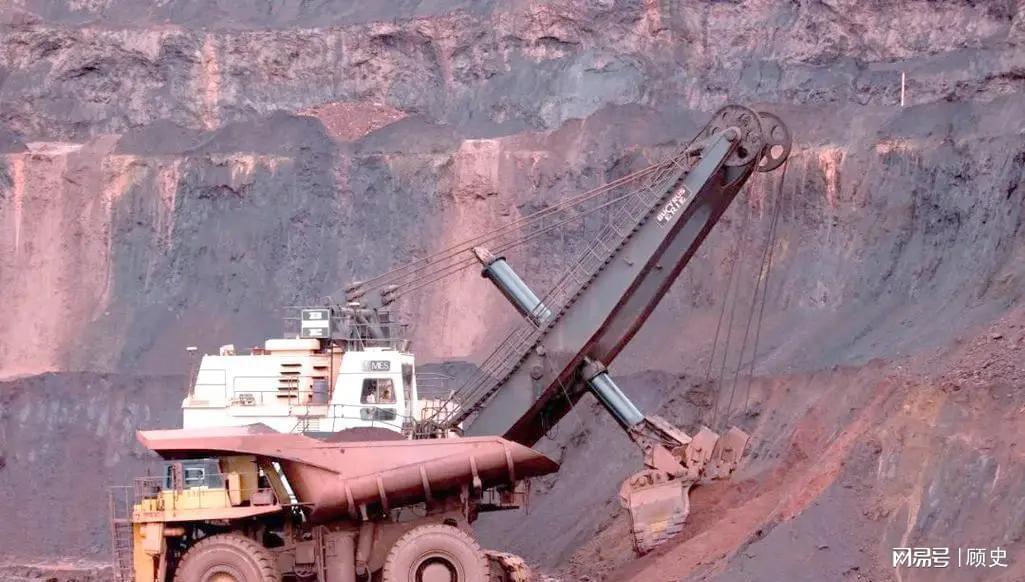

前几天,中澳之间关于铁矿石定价的谈判刚刚破裂,双方气氛尚未缓和,非洲几内亚便传来一则令人意外的消息——由中国企业参与投资的西芒杜铁矿,因安全事故突然宣布暂停运行。这一时间点的巧合,引发了外界对背后是否存在深层博弈的广泛猜测。

铁矿石对中国的重要性不言而喻。作为全球最大的钢铁生产国,中国每年进口的铁矿石超过十亿吨,其中约70%来自澳大利亚。长期以来,铁矿石价格几乎完全由澳大利亚三大矿业巨头——必和必拓、力拓、FMG掌控。这种“卖方市场”的格局,使得中国钢铁产业长期面临成本压力。

此次中澳谈判的焦点,在于“以人民币计价”的提议。这并非简单的价格谈判,而是关乎金融主权与国际货币格局的关键一步。一旦人民币计价成功,中国将摆脱美元和澳元在铁矿石贸易中的垄断地位,从“被动买家”转变为“定价者”,掌握更多资源话语权。

这一提议让澳大利亚坐立难安。对必和必拓等巨头而言,失去定价权意味着无法再通过“坐地起价”左右市场;对美国而言,这更像是触动了美元霸权的根本。美国财政部门甚至公开担忧,人民币在铁矿石贸易中的崛起可能“重塑全球大宗商品结算体系”。

谈判破裂后,中方采取强硬措施,暂停采购必和必拓的全部铁矿石。这一举动对澳大利亚经济影响显著——中国是其铁矿石出口的最大客户,占比超过七成。若订单中断数月,澳大利亚的矿山、航运、财政等领域都将面临连锁反应。

就在中澳“铁矿石大战”备受关注时,非洲几内亚传来意外消息:中国企业参股的西芒杜铁矿突发安全事故,造成3名外籍工人死亡,项目被要求全面停工整顿。

西芒杜铁矿被誉为“世界上最大的未开发铁矿”,储量高达20多亿吨,铁品位超过65%,堪称“非洲的金矿”。中方为该项目投入超过300亿美元,旨在通过多元化供应渠道摆脱对澳大利亚铁矿石的依赖,重塑全球铁矿格局。

值得注意的是,这已是该矿两个月内第二次因安全问题暂停运营。一次可能是意外,但两次事故的时间点如此接近,难免引发外界对“人为干预”的猜测。目前事故原因尚未公布,但项目停摆已导致检查、审查、整改等环节延迟,中方的铁矿替代计划因此受到阻碍。

这一“巧合”让人不禁思考:西芒杜矿的停运,是否与中澳谈判破裂存在某种关联?

从利益相关方的角度分析,谁最希望看到西芒杜矿出问题?答案或许并不复杂。

首先是澳大利亚。中方暂停采购必和必拓的铁矿石,是因为有了西芒杜这一替代方案。若该矿迟迟无法量产,中国仍需依赖澳大利亚铁矿石,澳方则能继续获得数十亿美元的出口收入。因此,澳大利亚可能希望通过“拖延”西芒杜矿的投产,维持自身在铁矿石贸易中的优势地位。

其次是美国。铁矿石人民币计价本质上是在削弱美元的全球结算地位。美国在金融层面最怕“去美元化”,一旦大宗商品结算体系转向人民币,美元的影响力将受到严重冲击。因此,美国可能通过支持澳大利亚或其他方式,间接干预西芒杜矿的进展。

有消息称,美国一些基金正尝试通过入股澳大利亚矿业公司,来“稳住市场”。若属实,则中澳谈判的背后已涉及更复杂的国际博弈。

尽管目前尚无确凿证据,但中澳谈判破裂与西芒杜矿停运的时间点如此接近,这种“巧合”确实难以被视为纯粹的意外。

铁矿石定价权的争夺,实际上是全球资源格局的缩影。谁掌握资源定价权,谁就在全球经济链条中占据主动。中国作为全球最大的钢铁生产国,却长期受制于澳大利亚的铁矿石供应。每当铁矿石涨价,国内钢厂成本暴涨,房地产、制造业等下游产业均受到冲击。

中方早已意识到,不能再让他人牵着鼻子走。因此,才有了此次强硬的人民币计价谈判,以及在非洲积极布局矿产的行动。西芒杜铁矿对中国的意义,远不止是一个矿,而是一张底牌——它决定了中国在未来十年能否彻底摆脱对澳大利亚铁矿石的依赖。

尽管此次事故带来了损失,但中国仍会加快整改,尽快恢复生产。据外媒报道,几内亚政府也非常希望项目早日重启,因为它同样寄希望于这座矿山带动国家经济发展。

表面上看,这是一场关于铁矿石价格的争执;实际上,它是人民币国际化的一步棋,是中方打破美元垄断、重塑资源话语权的重要尝试。西芒杜矿的事故令人痛心,但它不可能改变这场大势。

资源格局的调整,不会因为一次停工就停止。未来的铁矿谈判桌上,中国的话语权只会越来越重。从澳大利亚的焦虑、美国的警惕,到非洲的变数,可以看出,这不再是一场简单的商业谈判,而是一场围绕资源、货币和地缘政治的全球博弈。

或许,这世界上没有那么多巧合。有时候,“巧合”只是另一种形式的较量而已。