去年年底,我的小舅因胃癌晚期离世,从确诊到去世不足六个月。在病房里,我目睹了隔壁床一位七十岁的化疗老人——他总嚷着要吃红烧肉,却只能喝粥。家属们轮流照顾,疲惫却坚持。这让我意识到:化疗这条路,必须走得清醒。

许多患者将化疗视为抗癌的唯一希望,但现实中,化疗后病情急剧恶化的情况屡见不鲜。我曾整理小舅的治疗记录,并咨询主治医生,他直言:“很多患者不是死于癌症,而是死于过度治疗。”

化疗的本质是“以毒攻毒”——通过药物杀死分裂速度快的细胞,包括癌细胞。但问题在于,人体内正常细胞如头发、肠道黏膜、骨髓的分裂速度同样快。因此,脱发、腹泻、白细胞下降成为常见副作用。更严重的是,当身体被拖垮后,抗病能力急剧下降。

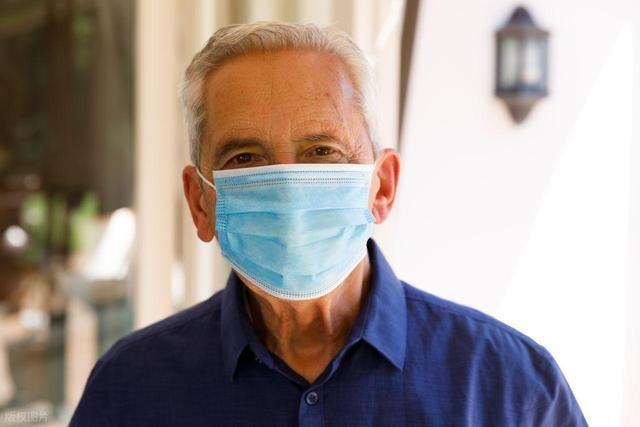

老年人基础疾病多,心脏、肾功能较弱,营养状况差。化疗药物如炸弹般攻击全身细胞,导致部分患者未完成疗程便已卧床不起,进食、排泄、站立均成问题,最终快速恶化。

一位邻居的母亲化疗后第三周白细胞骤降,虽通过升白针缓解,但从此沉默不语。女儿质疑药物错误,实则是身体已达极限。医生坦言:“此时继续治疗,可能加速衰竭。”

化疗需多次进行,每次如经历一场战役。许多老人得知需六至八次化疗后,心理防线先崩塌。他们虽不言语,但眼神中的恐惧与绝望难以掩饰。

我母亲曾因肺结节误诊为癌症,此后变得极度敏感,小感冒也怀疑癌转移。这让我深刻体会到:当患者被“癌”字吓倒时,疾病往往未至,心理已先崩溃。

医院里最令人不安的话是“试试看这个方案吧”,这往往意味着医生也无把握。化疗不是魔法,而是风险与收益的权衡。普通患者虽不懂分子靶向或免疫机制,但能感知身体是好转还是虚弱。

小舅第一次化疗后还能下楼,第二次需坐轮椅,第三次进食困难。女儿哭问医生是否停止治疗,医生仅点头:“你们自己决定。”这种抉择对每个家庭都是煎熬,没有标准答案。

许多家庭认为“只要还能化疗,就有希望”,但化疗仅能延长生存期或缓解症状。若以虚弱与痛苦为代价,对患者可能是折磨。一位肿瘤科退休医生直言:“并非所有癌症都适合立即化疗,有时观察更安全。”

在社区讲座中,一位阿姨询问肝癌晚期父亲是否应化疗。我反问:“他目前能吃能睡吗?”得到肯定答复后,我建议:“你们需想清楚,是希望他多活几天,还是活得舒服些?”治疗的意义不仅在于生存,更在于如何生存。

化疗后存活期短,并非化疗无效,而是许多患者未理性评估。不顾年龄、身体状况与患者意愿的盲目化疗,实为治疗误区。我见过化疗挽救生命的案例,也见过其摧毁本可存活数月的患者。

一位肺癌晚期患者拒绝化疗,通过中药与食疗存活一年多,临终前仍能与家人下棋。这种“活着”的状态,才是患者应有的尊严。

医生总结的两大原因——身体机能衰退与心理崩溃——看似简单,实则难以应对。家属总希望多陪伴患者,却常忽略其真实感受。因此,我常说:“并非所有治疗都值得尝试。”对于老年人,多思考、多询问、多倾听,或能减少遗憾。

在社区工作二十年,我见证无数类似抉择。每个家庭的答案或许不同,但我希望:每次决定都基于充分理解,而非慌乱与恐惧中的仓促选择。

参考文献:

1. 《肿瘤学基础与临床实践》

2. 《老年人癌症治疗指南》

3. 《化疗后身体恢复机制研究》

4. 《心理状态对癌症治疗影响的临床观察》

5. 《癌症晚期患者的治疗决策与家庭角色研究》