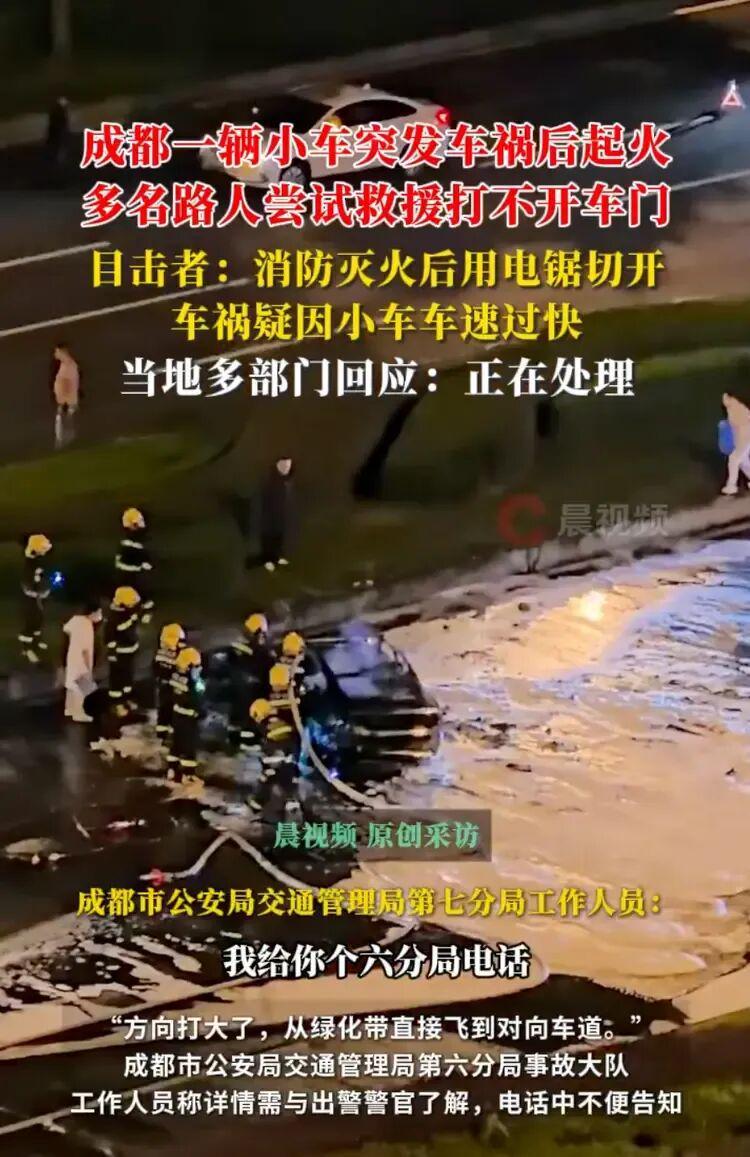

2025年10月13日凌晨,成都天府大道发生了一起令人痛心的交通事故。一辆汽车在行驶过程中发生追尾、翻滚并起火,车内人员未能及时获救。然而,这起本应聚焦于交通安全与救援效率的事件,却因小米公司的后续操作而引发了更大的争议。

事故发生后,有路人用行车记录仪拍下了现场情况,视频中清晰记录了事故车辆从追尾到起火的全过程,以及救援人员试图破窗救人的艰难场景。然而,这段视频在网络上热传不久后,便遭到了小米公司法务部的投诉并被下架。

小米公司给出的投诉理由是“损害企业商誉”。但在人命关天的时刻,这样的理由显然难以服众。公众质疑,命都丢了,连个记录真相的视频都不能发吗?这究竟是维权,还是“维稳”?

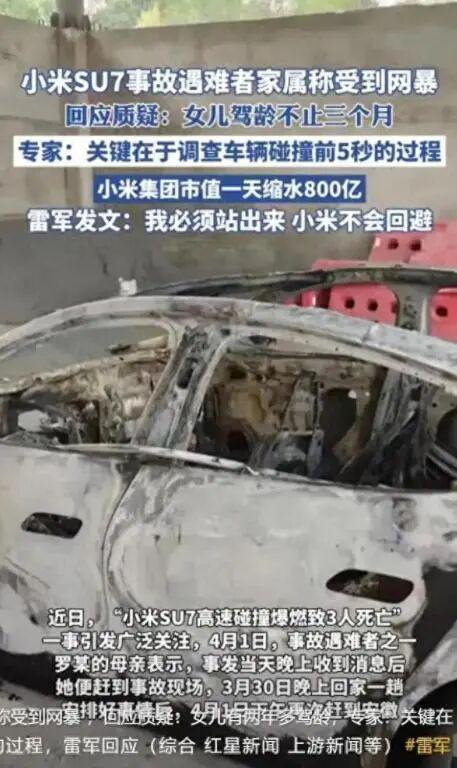

让我们先回顾一下事故的时间线。凌晨三点,事故车辆在高速上追尾、翻滚后起火,车门因某种原因无法打开。路人纷纷上前帮忙,有的用拳头砸,有的用脚踹,还有的拿起灭火器猛砸车窗,但始终无法破开。最后,消防员不得不使用电锯切开车门,然而此时车内人员已经不幸遇难。

这段行车记录仪拍下的视频,不仅记录了事故的全过程,还捕捉到了司机最后挣扎的影子。这显然不是造谣,而是铁一般的证据。然而,视频一上传,小米公司就迅速“启动法律程序”,仿佛在说:你可以死,但不能让我难看。

这样的操作,让人不禁想起了今年3月安徽高速的那起事故。当时,三名女大学生在事故中葬身火海,家属控诉沟通无门、信息封锁、话题消失。如今,成都又发生了类似的事故,同样是车门打不开、火势迅猛、人没救出来。小米的汽车安全课,难道真的要用一条条人命来补考吗?

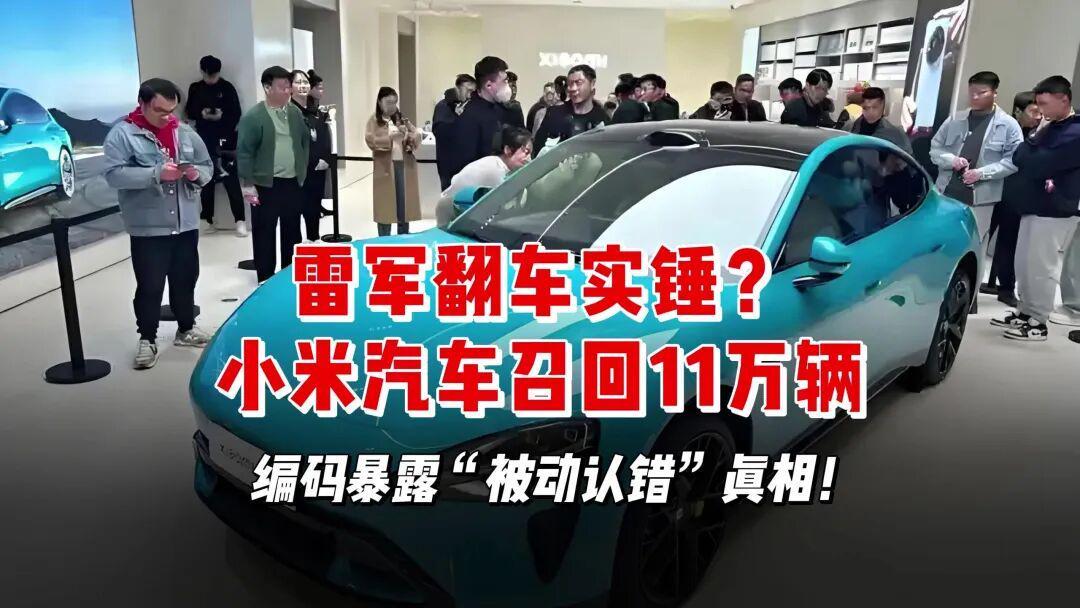

更讽刺的是,就在一个月前,国家市场监管总局刚刚点名小米,宣布召回近11.7万辆SU7标准版汽车。原因是什么?L2级辅助驾驶在极端场景下可能失效,存在碰撞风险。而且,这次召回是被调查后被迫进行的,编号带“S”(安全缺陷)、“I”(受调查影响),性质清清楚楚。

然而,召回归召回,出了事之后,小米公司的第一反应不是道歉、不是自查、不是安抚家属,而是先删视频、压舆情。这样的做法,哪像是一家有担当的科技公司,简直就像是“专制主义大本营”。

有人可能会说:“车撞成那样,断电了门锁住很正常。”但我们要问的是,新能源车为了美观搞隐藏式门把手可以,但能不能在设计时多考虑一下安全性?万一撞了,人困在里面,外面拿灭火器都砸不碎玻璃,怎么办?

传统油车为什么门一拉就开?因为机械结构简单可靠。现在倒好,全靠电路控制,一断电,整车就变成了“铁棺材”。这不是技术进步,而是把便利建在了安全的流沙上。

别的车企已经开始加装机械开门装置、碰撞自动解锁、破窗按钮了,小米呢?却忙着宣传零百加速3.9秒、车载冰箱能冰可乐、天幕遮阳帘一键开启……救命的功能没见多强,炫技的配置倒是堆得满满当当。消费者买车,是要去秋名山飙车,还是要平平安安回家?

话说回来,这次事故里,司机有没有超速?很可能有。网约车突然变道,是不是诱因?也说得通。但这些,都应该由交警和调查组来认定。公众质疑车门打不开、救援困难,完全是合理监督。

小米作为车企,这时候该干嘛?该第一时间表态配合调查,该开放数据协助还原,该对用户说明安全机制。结果呢?却先查谁发了视频。合着在小米眼里,商誉比人命还重?

一家公司,产品出问题不可怕,怕的是出了问题还捂嘴。雷军总爱说“感动人心,价格厚道”,可现在看来,有些人心是感动不了了,只能感动自己。

真正伟大的企业,是出了事敢认、敢改、敢担责的。特斯拉当年起火,马斯克虽然嘴硬,但至少数据公开、技术迭代没停。蔚来出事后,第一时间派团队配合调查,改进电池包设计。

而小米呢?动作倒是快,可惜方向错了,快在删视频,慢在出回应。最后,我们要给那位拍视频、传真相的普通人点个赞。你不是“损害商誉”,你是戳破了某些企业精心维护的泡沫。你说的不是坏话,你说的是真话。

真话有时候难听,但比虚假的完美,更有价值。希望下次,当悲剧发生时,车企的第一反应不是“投诉我”,而是“谢谢您记录,我们会彻查”。

毕竟,车是用来载人的,不是用来封口的。长此以往,消费者终究会用脚来投票,到时悔之晚矣!