提到清朝,多数人脑海中首先浮现的是鸦片战争的硝烟,或是圆明园的残垣断壁。课本中“闭关锁国”“丧权辱国”的标签,让这个王朝长期被钉在历史的负面柱上。然而,历史从不是简单的非黑即白。当我们抛开情绪化的评判,会发现这个争议满满的王朝,曾为现代中国埋下了三颗至关重要的“种子”。这三颗种子长成的大树,至今仍在滋养着14亿中国人的生活。而清朝的过错,更多应归咎于时代的局限,而非全盘否定的理由。

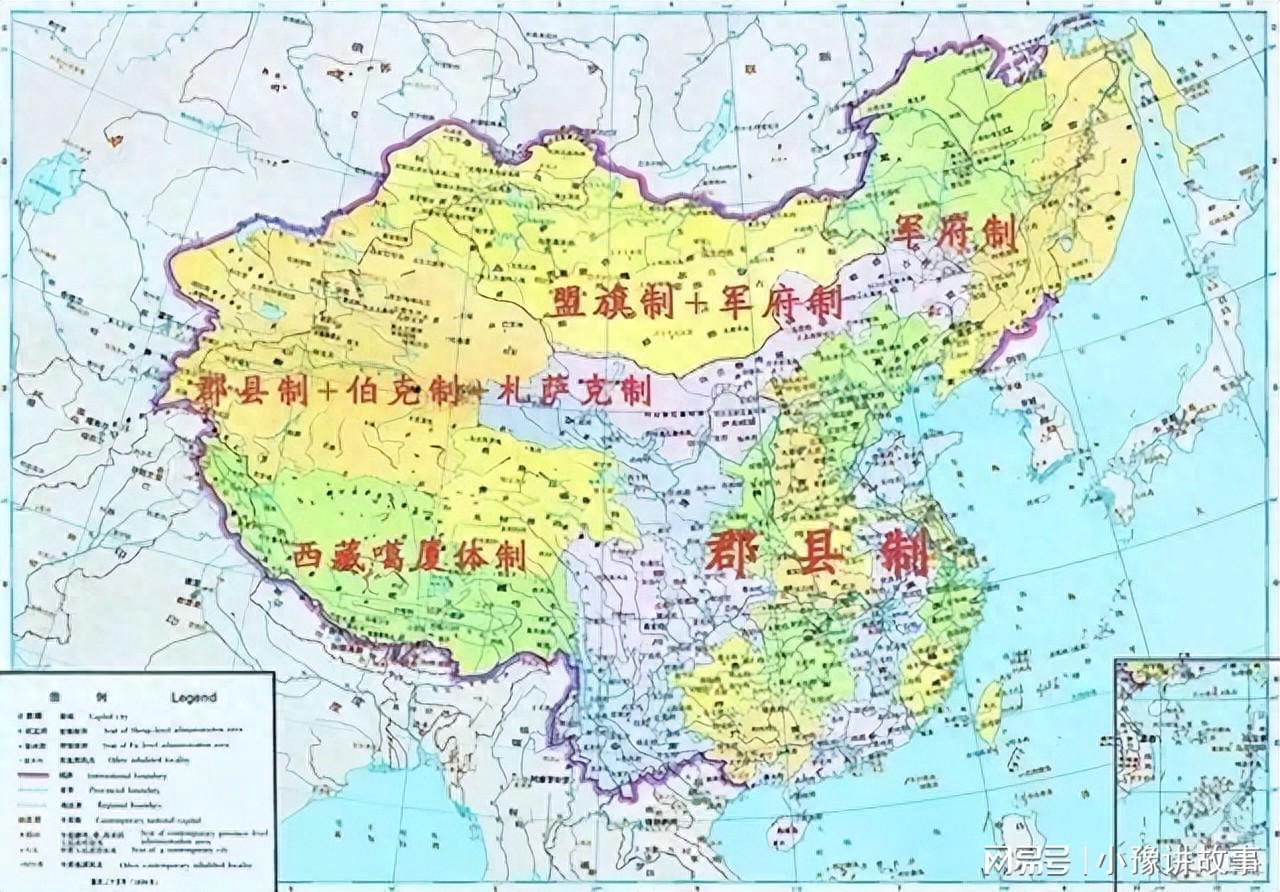

遗产一:1316万平方公里版图,奠定“雄鸡”骨架

明朝鼎盛时期,实际控制区域约400万平方公里,东北至辽东,西北达嘉峪关,西南抵云南,再往外多为名义上的“藩属”。而清朝用了三代人的时间,将版图扩大了3倍有余。

康熙二十九年,噶尔丹率蒙古骑兵南下,清军在乌兰布通火炮轰碎驼城,漠北草原正式纳入中央管辖。雍正五年,驻藏大臣在拉萨上任,《钦定藏内善后章程》明确规定达赖喇嘛转世需经“金瓶掣签”,中央拥有最终决定权,西藏从此成为国土核心部分。

乾隆二十四年,清军平定大小和卓叛乱,伊犁将军府在惠远城建成,管辖范围西至巴尔喀什湖,“新疆”之名首次真正印在中原王朝的疆域图上。同年,康熙二十三年施琅收复台湾后,清朝设台湾府隶属福建省,派官员、建学校、修水利,将宝岛牢牢拴在大陆版图上。

清史专家戴逸曾评价:“清朝对边疆的治理,是中国历代王朝中最成功的。”没有这些实打实的控制,今日中国的“雄鸡”版图或许只是只“小鸡”。如今我们能在新疆看草原、在西藏望雪山、在东北赏林海,背后都是清朝打下的“家业”。这份疆域遗产,是大国底气的第一块基石。

遗产二:“劳模皇帝”与制度创新,筑牢治理根基

明朝皇帝中,有沉迷木匠活的朱由校,有二十多年不上朝的万历帝。相比之下,清朝皇帝堪称“工作狂”天团。康熙14岁亲政,每天凌晨4点起床批阅奏折,一生批过的奏折超过15万件,平均每天近百份,连“尔等用心办事”的细节都亲笔写下。

雍正更是将“勤政”做到极致。他创立军机处集中权力,却也把自己绑在朝堂上,凌晨3点起床、深夜12点还在批奏折,一份奏折的批注有时比原文还长,最多能写两千多字。看似懦弱的道光帝年轻时也是实干派,整顿漕运、改革盐政,亲自核对国库账目查出了多年亏空。

除了皇帝勤政,清朝的制度创新也影响深远。雍正推行“摊丁入亩”,将人头税并入土地税,农民不再因逃税隐瞒人口。河南老农王阿贵家原本不敢多生孩子,改革后接连添了三个娃,他说:“地在税就在,人多了反而能多种地。”

“火耗归公”制度则打击了贪腐。以前地方官以“粮食运输损耗”为由多收钱中饱私囊,雍正将这笔钱收归中央,再按品级给官员发“养廉银”,贪官数量大幅减少。

如今“北上广深”的繁荣,上海和广州的根基也在清朝。康熙年间,上海松江府棉纺织业发达,“衣被天下”名号传遍全国;广州的十三行则是当时全球最繁忙的贸易港口之一,白银源源不断流入中国。这些治理经验中的效率意识和改革思路,至今仍在影响社会运转。

遗产三:4.3亿人口基数,撑起大国发展底气

明朝两百多年间,人口始终在6000万到1.6亿之间徘徊。不是百姓不想生,而是养不活——灾年颗粒无收时只能逃荒。清朝则通过三个办法实现了人口爆炸式增长。

首先是推广高产作物。明朝中后期红薯、玉米从美洲传入,但未大面积种植。康熙年间官员陈宏谋在陕西试种红薯,亩产比谷子高十倍,他编印《红薯种植法》推广至全国。到乾隆时期,河南、山东山坡上遍布红薯地,农民李老三说:“以前种谷子遇旱绝收,现在种红薯哪怕天不下雨也能收好几担。”

其次是“摊丁入亩”的税制改革。取消人头税后,百姓敢生孩子了。乾隆初年全国人口突破1亿,末年涨至3亿,道光年间达到4.3亿,占当时全球人口的三分之一。

最后是鼓励垦荒。康熙下令“开垦荒地,十年不征税”,湖南、湖北百姓迁往四川(史称“湖广填四川”),将荒山野岭变成良田。乾隆时期全国耕地面积比明朝鼎盛时多了一倍。

人口学者马寅初曾说:“清朝的人口增长,为中国近现代发展奠定了最基础的人力支撑。”抗日战争时无数青年参军报国、建国后工业化所需的工人农民、如今的互联网经济与快递行业,都依赖这份人口遗产。没有4.3亿人的底子,就没有今日14亿人的大国体量。

功过如何评?别让情绪盖过理性

当然,我们不能回避清朝的过错。乾隆五十七年,马戛尔尼使团带着蒸汽机、步枪来华,乾隆帝以“天朝物产丰盈,无所不有”拒绝通商,让中国错过了工业革命机遇。从鸦片战争到八国联军侵华,一系列不平等条约割地赔款,使中国沦为半殖民地国家,晚清的腐朽无能给人民带来深重灾难。

但这些过错更多是“当代之罪”——封建制度走到尽头的必然,是统治者跟不上时代的局限。不能因晚期的失误否定前期的贡献。历史学家蒋廷黻在《中国近代史》中说:“清朝的功过,要放在具体历史环境里看。它开拓疆土、稳定秩序的功劳,不该被忘记。”

如今的我们,享受着960万平方公里国土、庞大人口红利与高效社会治理体系,这些都能找到清朝遗产的影子。评价清朝最好的态度或许是:不美化其过错,也不抹杀其贡献。承认历史的复杂性,才能真正读懂历史。

当我们站在新疆伊犁河畔看河水流淌,在广州十三行旧址感受贸易繁华,在农村田埂上看到金黄的玉米地时,就该明白:清朝早已远去,但它留下的遗产仍在默默滋养14亿人的生活。这,就是历史最真实的模样。