据新华社最新消息,享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士、清华大学教授杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。这位跨越世纪的科学巨匠,用一生书写了从清华园到物理之巅的传奇篇章。

1922年10月1日,杨振宁出生于安徽合肥的书香世家。父亲杨武之作为清华大学数学系教授,为他播下了科学的种子。1929年随家迁入清华园后,浓厚的学术氛围让这位少年自幼浸润在求知环境中。1938年,年仅16岁的杨振宁以高二学历考入西南联合大学,在赵忠尧、吴有训等名师指导下深耕物理领域,与邓稼先等同窗结下深厚情谊。

1942年本科毕业后,杨振宁继续在清华研究院深造,1944年获得硕士学位。次年,他以物理学门唯一留美公费生身份赴芝加哥大学,师从物理学大师费米,1948年获得博士学位后进入普林斯顿高等研究所,开启了顶尖科研生涯。

1954年,杨振宁与米尔斯提出"杨-米尔斯规范场"理论,为现代粒子物理奠定了基础。1956年,他与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒原理,次年便斩获诺贝尔物理学奖,以13个月的获奖速度创下诺奖纪录,成为首位获此殊荣的华人之一。此后,他创立"杨-巴克斯特方程",在统计力学、凝聚态物理等领域硕果累累,发表近300篇论文,被誉为"爱因斯坦和费米之后的物理学全才"。

学术生涯中,杨振宁1966年起任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授,1998年正式受聘清华大学教授,1999年推动成立清华大学高等研究院并任名誉院长。2015年,他放弃美国国籍恢复中国国籍,2017年转为中国科学院院士,开创外籍院士转中国院士之先河,以"归根居"命名清华寓所,践行"落叶归根"的初心。

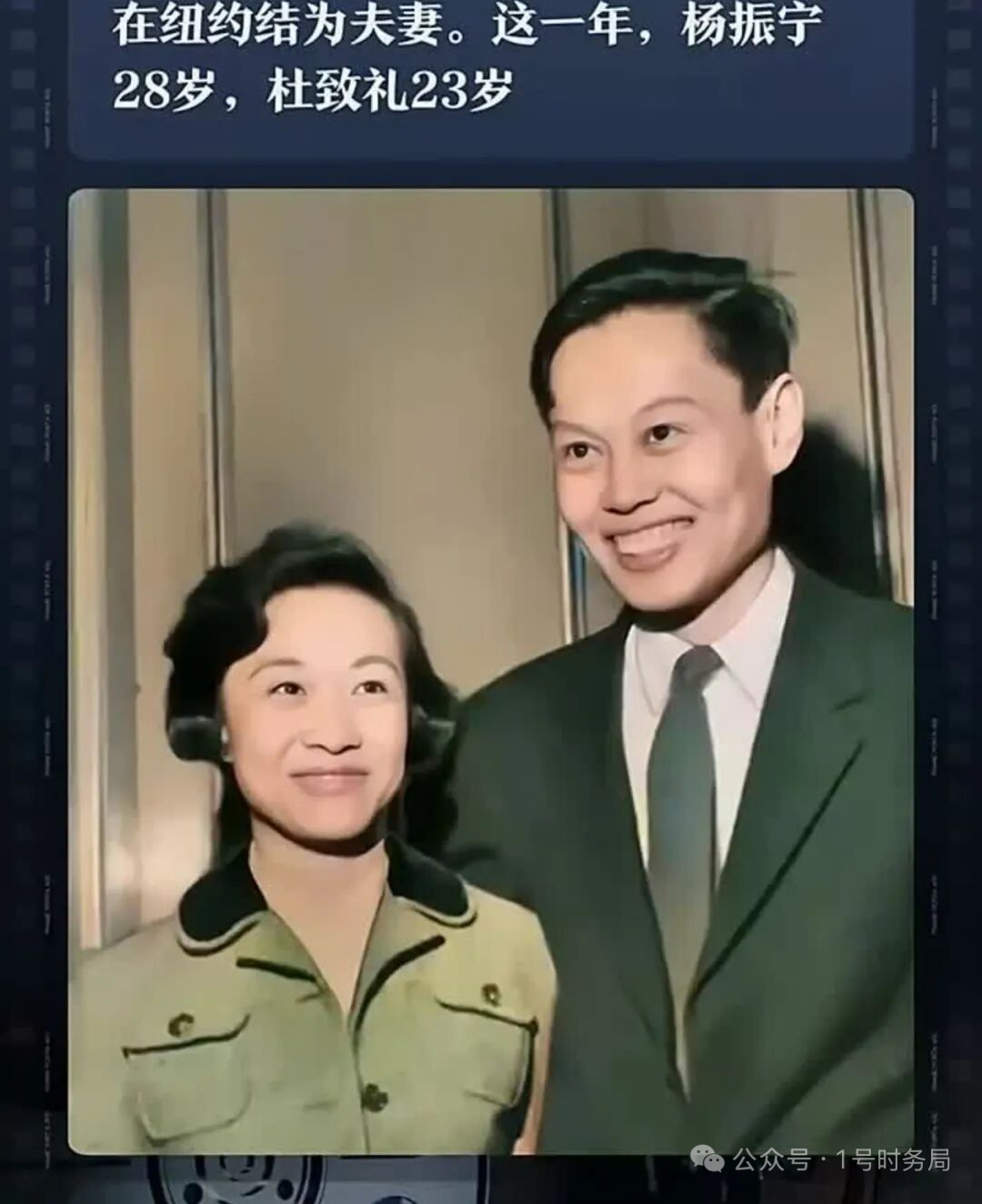

杨振宁的第一段婚姻始于西南联大时期。1944年,等候赴美留学的他在联大附中代课,结识了学生杜致礼——杜聿明将军之女。1949年圣诞节,两人在普林斯顿小镇的中国餐馆重逢,此时杜致礼因家庭变故转入免费学院攻读英国文学。这场不期而遇让感情迅速升温,1950年8月26日,28岁的杨振宁与21岁的杜致礼在普林斯顿成婚。

婚后,杜致礼成为杨振宁最坚实的后盾。她在州立大学石溪分校教授中文,将生活重心完全放在家庭上,全力支持丈夫的科研事业。1957年杨振宁登上诺贝尔奖领奖台时,杜致礼始终陪伴左右。两人育有三子,家庭生活美满和睦。2003年10月,杜致礼不幸病逝,这段跨越半世纪的婚姻画上句点。

2003年杜致礼逝世后,杨振宁的生活陷入沉寂。1995年,汕头大学举办国际华人物理学大会时,当时还是英语系学生的翁帆被选为杨振宁夫妇的接待向导,双方互留联系方式。2004年2月,翁帆的一封书信重启了两人的交流,同年10月两人同游北海加深了解。82岁的杨振宁向28岁的翁帆求婚,得到应允并获得双方家庭支持。12月24日,两人在汕头市民政局登记结婚。

这段相差54岁的婚姻在岁月中沉淀出真实的温暖。翁帆悉心照料杨振宁的生活,冬天为他系好围巾,散步时定时提醒休息。杨振宁也以细腻关爱回应,翁帆生病时他亲手喂粥。除了生活陪伴,翁帆更成为杨振宁的学术伙伴,协助整理资料、编译著作,共同出版《曙光集》《晨曦集》,还一同翻译歌曲、参与学术交流。翁帆考入清华大学建筑系攻读博士学位,发表多篇学术论文,在伴侣与独立个体的角色中找到平衡。

从西南联大的青年才俊到清华园的耄耋老者,从诺奖台上的科学家到深情相伴的丈夫,杨振宁用百年人生诠释了科学的深度与情感的温度。他的学术遗产照亮物理前路,他的家国情怀与深情故事,更成为跨越时代的精神印记。这位科学巨匠的离去,是中国乃至世界科学界的重大损失,但他留下的精神财富将永远激励后人前行。