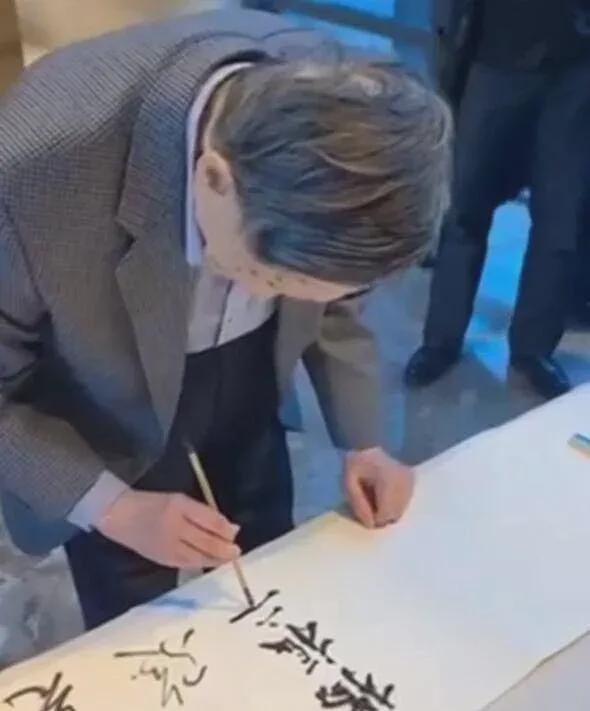

2025年,103岁的物理学家杨振宁迎来生日。没有盛大的宴会,家中仅用几个气球和一束贴着“寿”字的向日葵简单布置。他坐在轮椅上,精神矍铄,亲手写下名字后,转头笑着对妻子翁帆说:“达令,你也写一个。”

这段相差54岁的婚姻,曾被无数人质疑“离谱”。如今20多年过去,他们依然并肩喝茶、听音乐,过着细水长流的日子。那些曾经的流言蜚语,早已被时间击碎。

翁帆没有成为外界猜测的“图名图利”之人,反而成为杨振宁最稳定的依靠。她坦言:“为了照顾他的身体,这16年来我一直早睡早起。”这不仅是承诺,更是日复一日的坚持。

翁帆出生于潮州,是典型的“别人家孩子”。她成绩优异、外语出众、长相清秀,从金山中学保送至汕头大学英语系,年年拿奖学金。大学期间,她低调务实,不追星、不早恋,常泡在图书馆。

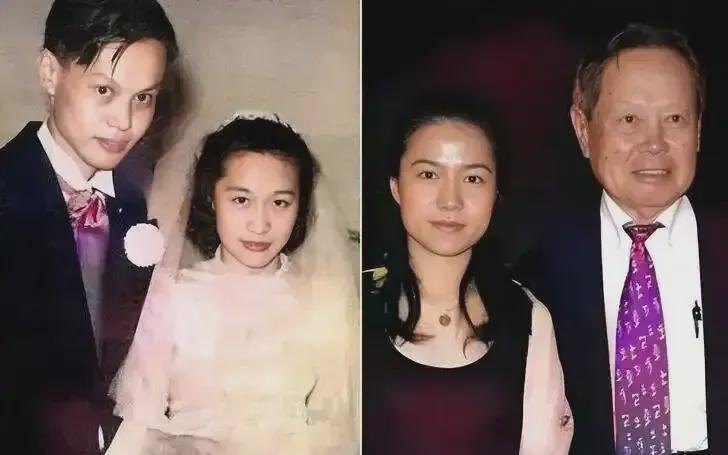

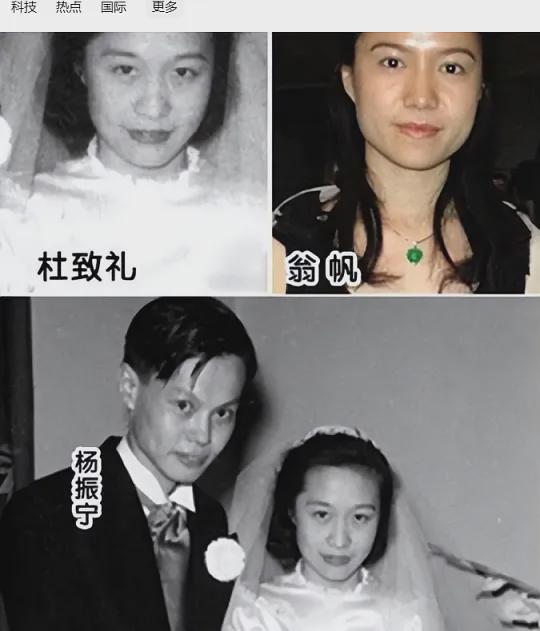

1995年,汕头大学举办国际物理大会,翁帆被选为翻译接待。当时仅大一的她,因稳重得体被安排接待杨振宁及其妻子杜致礼。三人相谈甚欢,还留下了联系方式。谁也没想到,这次短暂的接触,成了他们故事的起点。

毕业后,翁帆前往深圳工作,经历过一段失败的婚姻。不到两年,因性格不合分开。此后,她重拾学业,考入广东外语外贸大学攻读硕士,重新规划人生轨迹。

一切的转折,始于一封信。

2003年,杜致礼去世,杨振宁独自生活,内心落寞。翁帆得知后,寄出一封关心信,重新联系上对方。春节时,她又寄去贺年卡,对方很快回信。几封信后,变为电话;从学术聊到生活,关系逐渐升温。

同年10月,两人相约北海旅行。旅途中,他们愈发投缘,有时一聊就是几小时。杨振宁很快在电话里向她求婚。翁帆犹豫过,毕竟82岁与28岁的差距太大。她担心:“这段关系会被说闲话。”但父母支持她:“只要你幸福,年龄不是问题。”

那年冬天,他们在汕头民政局登记结婚。婚礼公开后,网络瞬间沸腾:有人说她图钱,有人说她图名。甚至有人嘲讽:“能撑几年?”但这对夫妻选择沉默,继续安静生活。

结婚后,翁帆搬进清华园的“归根居”,开始照顾老科学家的日子。为了配合丈夫的作息,她从晚睡晚起改为每天六点起床、十点睡觉。早上准备早餐,晚上收拾衣服;出门前细心系围巾,生病时端粥喂药,夜里守在床边。

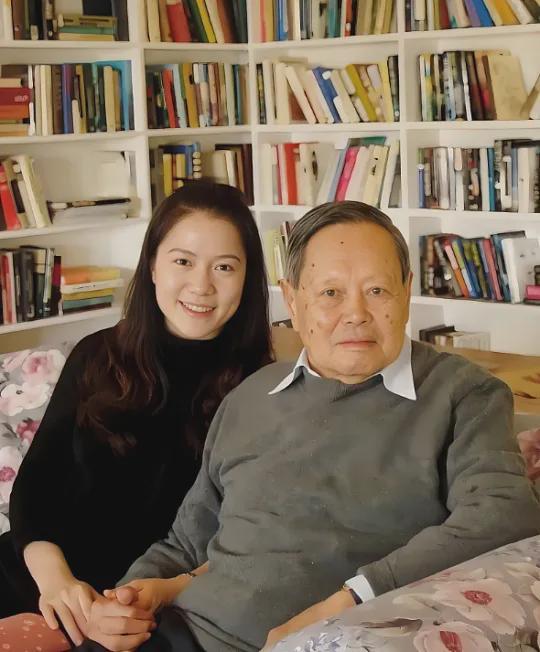

杨振宁也并非只享受照顾。他怕开灯吵到翁帆,早上就去卫生间看报纸;怕她太累,活动时尽量少走,让她多休息。晚饭后,两人一起听音乐、读书,分享生活趣事。这些点滴,构成了真正的“互相陪伴”。

外人以为翁帆只是照顾老先生,其实她有自己的学术追求。她考入清华大学攻读建筑历史博士,研究梁思成的建筑遗产;编译《曙光集》,与杨振宁合著《晨曦集》;参与亚运、冬奥歌曲翻译,在学术圈小有名气。她不是杨振宁光环下的影子,而是自己发光的那束光。

许多人曾说翁帆图财产,但两人将200万美元存款全数捐给清华。她没有遗产继承权,只有清华园别墅的居住权,且只能住到百年之后。这段婚姻图什么?也许就图个“有人说话、有人吃饭、有人陪着走走停停”。

2023年,他们从清华园搬到电梯公寓,只为老人上下楼更安全。房子虽小,但过得更方便。每天一起散步、看新闻、聊书本,平凡又踏实。生日那天,杨振宁写完字,把笔递给翁帆,笑着喊她“达令”。

屋里贴着“103”的手写牌子,气球和彩带简单布置。没有贵宾大腕,只有几个老同事和学生送来的花。在这份安静的日常里,他们没有大张旗鼓,却踏踏实实地过了20年。

杨振宁的一生,有两个女人特别重要。第一任妻子杜致礼出身将门,是标准的名媛。她嫁给杨振宁后,放弃事业全力支持科研,两人携手53年,直到她患病离世。

另一个,就是翁帆。她带着青春、温柔和才情走进杨振宁的晚年生活,给他带来陪伴和活力。有人说她像年轻时的杜致礼,但她从不是谁的影子。她用自己的方式,把杨振宁的晚年照顾得温暖又体面。

如今103岁的杨振宁,精神依旧健朗。医生说他主器官状态像80岁,作息规律、饮食清淡、心态乐观。这一切,都离不开翁帆的守护。

20年前,谁也不看好这段感情。如今20年过去,他们依然牵手相伴。翁帆没有成为“科学家太太”躺平过日子,也没有活在“名人光环”下。她学术上自我提升,生活中细致照顾,甚至面对全网的误解,也不曾大声反驳。

她只是用时间,一点点证明了选择的对与错。杨振宁曾说:“她是上天赐给我最珍贵的礼物。”这份感情不惊天、不动地,但胜在真实。

当所有人都在质疑时,他们没有回应,只是继续牵着手,把日子过得稳定又温暖。103岁生日,他喊出一句“达令”,是她几十年相处后的默契;她低头接过笔,是她一直以来的守候。

这对老夫少妻,用20年的陪伴,写下了最不张扬却最动人的一段感情。