2025年10月18日,北京传来一则震撼科学界的消息:诺贝尔物理学奖得主、中国科学院院士杨振宁先生与世长辞,享年103岁。这位跨越两个世纪的物理学家,用一生书写了人类对物质世界认知的壮丽篇章,他的离去标志着一个时代的终结。

杨振宁教授是20世纪物理学领域当之无愧的巨擘。1957年,他与李政道共同提出弱相互作用中宇称不守恒理论,彻底颠覆了物理学界延续数十年的认知,并因此斩获诺贝尔物理学奖。这项突破性发现不仅修正了经典理论,更开启了粒子物理研究的新纪元。

但杨振宁的贡献远不止于此。他创立的“杨-米尔斯规范场论”被誉为现代物理学的基石,为电弱统一理论、量子色动力学等核心理论提供了数学框架。这套理论不仅解释了基本粒子间的相互作用,更直接推动了半导体技术、无线通信等领域的革命性发展。正如科学界评价:“没有杨-米尔斯方程,就没有今天的智能手机和WiFi。”

杨振宁的科学之路始于战火纷飞的年代。16岁考入西南联大,20岁成为清华研究生,26岁获得芝加哥大学博士学位,39岁摘得诺贝尔奖——他的人生轨迹堪称传奇。然而,因研究需要曾入籍美国的决定,让他一度承受误解与谩骂。但鲜为人知的是,他始终默默支持中国留学生,甚至变卖美国资产资助国内物理实验室建设。

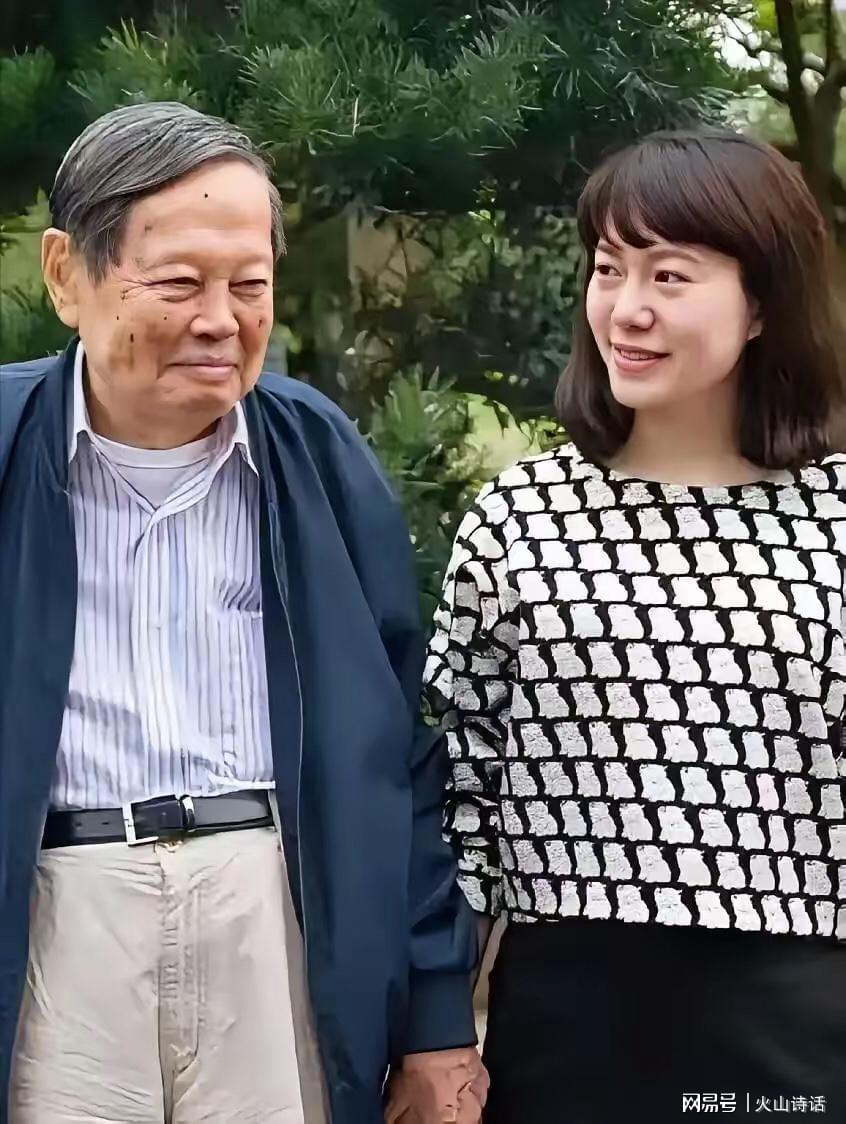

2002年,杨振宁选择回国定居;2015年,他正式恢复中国国籍。在百岁演讲中,他动情地说:“我的身体里循环着中华文化的血液。”这句话,道尽了一位科学家对故土的深情。他的回归,不仅带来了世界级的学术视野,更为中国科学界注入了强大的精神力量。

如果说爱因斯坦是20世纪初物理学的开创者,那么杨振宁则是现代物理学框架的完善者。1927年,世界顶尖物理学家合影中,爱因斯坦稳居C位;1999年,当杨振宁站在同样的位置时,世界已见证了他对物理学的深刻重塑。这种跨越时空的传承,在两张照片中得到了最直观的体现。

有人质疑:杨振宁凭什么能与爱因斯坦相提并论?答案藏在“杨-米尔斯方程”的数学之美中。这套理论初问世时,连顶尖物理学家都惊叹其数学优雅却怀疑现实应用。然而,它最终成为粒子物理的标准模型基石,直接催生了多个诺贝尔奖级发现。从手机芯片到量子计算,从医疗影像到新能源技术,现代社会的每一个科技角落,都镌刻着杨振宁的科学印记。

杨振宁的逝世,不仅意味着一位科学巨匠的离去,更象征着20世纪理论物理黄金时代的余晖渐隐。他留下的,是一套深刻改变了人类认知的数学体系,是一个关于科学无国界、文化有根脉的复杂叙事,更是一份对中国科学界的期许:如何培养出下一个杨振宁?

在他百岁寿辰时,曾有学生问他:“您最希望留给中国什么?”他回答:“我希望看到中国年轻人敢于挑战最难的课题。”如今,这位跨越世纪的科学家已驾鹤西去,但他对科学的热爱、对故土的深情,将永远激励着后来者前行。

愿杨老一路走好!先生千古!!