虚假宣传、文字游戏、频发事故、拒不回应——曾经被网友亲切称为“雷布斯”的小米创始人雷军,如今正深陷口碑崩塌的漩涡。从互联网宠儿到舆论焦点,雷军的人设变迁究竟折射出怎样的商业逻辑?

各位读者好,这里是深度观察栏目。今天我们要探讨的,是一位企业家从神坛跌落的轨迹,以及这场流量狂欢背后的深层危机。

曾几何时,雷军是互联网世界最耀眼的明星。一句“Are you OK?”被制作成表情包风靡全网;新品发布会上“生死看淡,不服就干”的豪言壮语,彰显着科技领袖的锐气;直播带货、深入生产一线与“米粉”零距离互动,更成为SU7销量爆发的助推器。这些亲民举动,让雷军成为众多互联网企业的标杆。

然而,10月16日的世界智能网联汽车大会上,当雷军手持讲稿、低着头念稿时,那个充满激情的“雷布斯”已不复存在。面对全场期待,他抛出的“抵制水军黑公关”论调,与西贝贾国龙回应罗永浩质疑时的“坚决起诉”如出一辙。这种回避核心问题、转而攻击批评者的策略,让现场观众看到了一个截然不同的雷军。

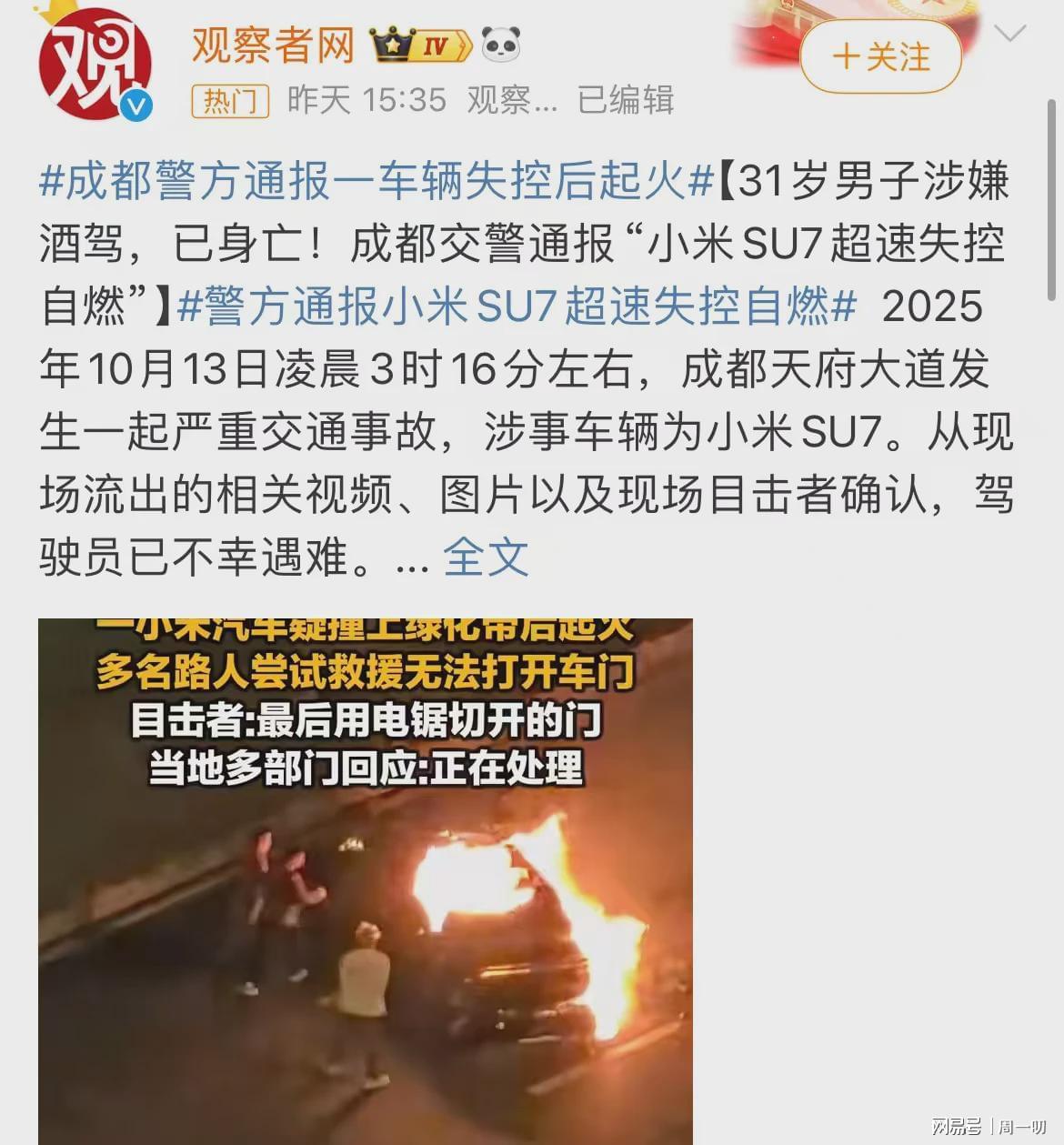

直播弹幕中“雷总好久不见”“小米加油”的整齐刷屏,与三天前成都小米汽车起火事故形成刺眼对比。这已是小米汽车今年至少第二起引发广泛关注的事故——3月高速智驾撞隔离带致三死、8月公安部警示“高阶智驾”陷阱、工信部严查车企虚假宣传,行业监管风暴下,小米的应对显得尤为被动。

更令人震惊的是内部管理问题。小米被曝要求员工日均工作时长不得低于11.5小时,部分组别甚至高达14-15小时。当事故与丑闻接踵而至,雷军选择“战略静默”——社交平台发文骤减、缺席上海车展,这位曾经的“亲民大佬”似乎躲进了舆论风暴的阴影里。

但沉默并未平息质疑。10月16日演讲中“抵制网络水军”的表态,反而加速了其形象的崩塌。从“和用户交朋友”到被指“水军控评”,雷军的人设变迁暴露出中国企业家在流量时代的生存困境:当企业规模尚小时,亲民形象是加分项;但成为巨头后,涉及生命安全、劳动权益等复杂议题时,同一种策略可能适得其反。

面对危机,雷军采取双线应对:公开呼吁行业团结,法务部起诉造谣者。但这些举措显然不够。在安全问题上,透明才是最佳策略——透明的事故调查、技术局限公开、改进措施公示。对于员工权益,需要制度化保障而非口头要求。更重要的是,雷军需重新审视与公众的沟通方式:当“朋友”关系建立在脆弱人设而非坚实产品上,危机来临时必然崩塌。

这种困境并非雷军独有。西贝贾国龙因“预制菜”争议与罗永浩交锋后,客流断崖式下跌;胖东来老板于东来力挺西贝的视频悄然消失。这些案例共同描绘出当代企业家的舆论图景:成也流量,败也流量。

雷军曾称搞笑视频为“娱乐米粉”,但当娱乐变成嘲讽、崇拜转为质疑时,小米正经历最严峻的舆论考验。这场考验中,企业失去口碑、公众丧失信任、平台充斥对立。破局之道或许在于:回归商业本质——用安全产品满足需求,以诚信经营赢得尊重,持开放态度面对批评。

对于雷军而言,需分清“玩梗”与“营销”的界限,坚守小米成功的基石,更要守住车企的安全底线。毕竟,车轮滚滚向前,人心一旦冷却,再难回暖。

正如松下幸之助所言:“企业最大的资产是人,但企业家最重要的能力是解决问题。”直面现实、聚焦解决之道,才是企业行稳致远的不二法门。