“凌晨两点,敌人在西南方向出现集结迹象,你怎么看?”1947年1月的鲁南前线指挥所内,参谋递上最新电报。粟裕仅抬眼一瞥,便果断下令:“借夜色掩护,以最快速度绕至敌左翼。”一句指令定下战役基调,这样的场景在他指挥生涯中反复上演,成为其军事才能的生动注脚。

与同时代将领不同,粟裕的军事天赋源于长期实战淬炼。抗战时期,他在新四军江南指挥部积累了对日、汪伪、国民党三线作战经验,不仅摸清敌人调动规律,更锤炼出部队的快速机动能力。解放战争中,扎实的“活地图”记忆与敏锐战场洞察结合,形成一种近乎本能的“嗅战机”能力——总能先于对手发现战线裂缝,并迅速切入。

宿北战役是粟裕军事才能的首次全面展现。面对“四路并进”的敌军,看似各自为战实则可互相支援。常规打法是先取最近一路,但粟裕判断此举会导致其他三路收缩成团。他反其道而行之,选中最靠外、看似“不该碰”的孤突出部,一夜疾行八十余里,在敌未察觉时切断退路。拂晓枪声响起,战局瞬间逆转。此役后,“粟式奔袭”成为战场传奇。

但粟裕的指挥艺术远不止于奔袭。莱芜战役中,他让一部队在鲁南高调“踏正步”,另一路则架桥、炸道制造主力西出运河的假象。当敌人猜测“华野又要夜奔”时,他悄然将尖刀向北拉出,三日三夜无线电静默后,三面火力突然封合,李仙洲集团成为“口袋”中的猎物。战后指挥所里有人调侃:“这么远跑来送人头,辛苦了。”

灵活是粟裕指挥的标志,但真正让同行折服的是其敢打强敌的胆识。1947年5月,蒋介石将装备精良的整编七十四师押至鲁中山区。面对“硬骨头”,粟裕让各纵队在山区“耍龙灯”,调动敌军上千里,待其体力、士气下降时,突然钻入中心“虎腹掏心”截断联络。孟良崮战役仅四天,号称“五大主力之首”的七十四师便被全歼,震动南京。

豫东战役中,粟裕对“围城打援”套路进行创新改造。他未全数拔除开封外围堡垒,而是留下“明哨”诱敌。蒋介石命刘峙、黄百韬增援时,途中遭遇早已埋伏的“半月形”合围。援军本想“捞一票”顺手救城,反被打得溃不成军。半月内,黄河以南再无可战机动兵团。

粟裕的灵活不仅体现在战略层面,更渗透于战术细节。攻济南时,面对复杂工事与坚固炮楼,他提出“从地下打进去”。工兵队夜间摸排,挖出暗道直通内城。拂晓内外同时爆破,守军惊呼“鬼子进城了”。被突破瞬间,济南守备司令王耀武失去指挥系统。战役结束,作业图上密密麻麻的红线让旁观者直呼“像外科手术一样精准”。

“战场是变色龙,决心定下也得随时备份。”粟裕常说。鲁南第二阶段原计划歼灭整编三十三军,但对方退缩运河南岸固守。他立刻推翻原案,转撕侧翼峄县、枣庄防线,一举拿下鲁南门户。此举迫使徐州主力北顾,华东局势豁然开朗。

有人总结粟裕的用兵逻辑为“强若未成阵,仍为弱”。1948年淮海战役初期,他主张先卸掉黄百韬兵团——距离最近却最为机动的一支。尽管有担忧会惊动整体计划,但他判断黄百韬依靠公路辎重展开慢,恰是“强中之弱”。碾庄圩合围以迅雷之势完成,杜聿明集团陷入被动。此次精确切割为淮海战役奠定胜局。

数十场大仗下来,粟裕的“战神”名号被军中私下换成了“算盘”——精明到位,拨珠即响。但他并非消极算计者,而是将主动权融入兵棋推演。参谋请示方案时,他常问“能不能快”。速度,是他理解的主动;变化,则源自速度带来的时间差。

粟裕深知,没有士气与训练支撑,再神奇的指挥也是纸上谈兵。华野初建时,他亲自制定行军强度,要求四天完成百余公里山地机动。有人抱怨苦,他只说:“战场上苦一分钟,前线就少流一碗血。”几年间,华东野战军的夜行、远程奔袭口碑确立,为战役层面的“快刀”削弱敌人打下基础。

战略上,粟裕始终以“全局”为纲。1946年解放战争初期,中原、西北、东北各区态势胶着。他意识到,若不能迅速在华东打开缺口,共军将陷入四线被动。于是鲁南、莱芜、孟良崮接连出手,三场胜利牵制敌重兵于山东,为兄弟战区创造喘息时间。解放军总部电报评价:“华野动作之速,牵动之大,超出预料。”

粟裕作战厉害在哪?是捕捉战机的敏锐,是机动穿插的速度,是敢敲硬骨头的魄力,更是审时度势的灵活。其核心在于多年实战形成的一整套系统方法:提前构建多套预案,战场上“触发”最优解;同时留足机动,随时切换。“打得赢就打,打不赢就走,走了还要想着再打。”这需要对敌情、地形、兵力乃至天候精确掌控,也是普通将领与“战神”的最大差距。

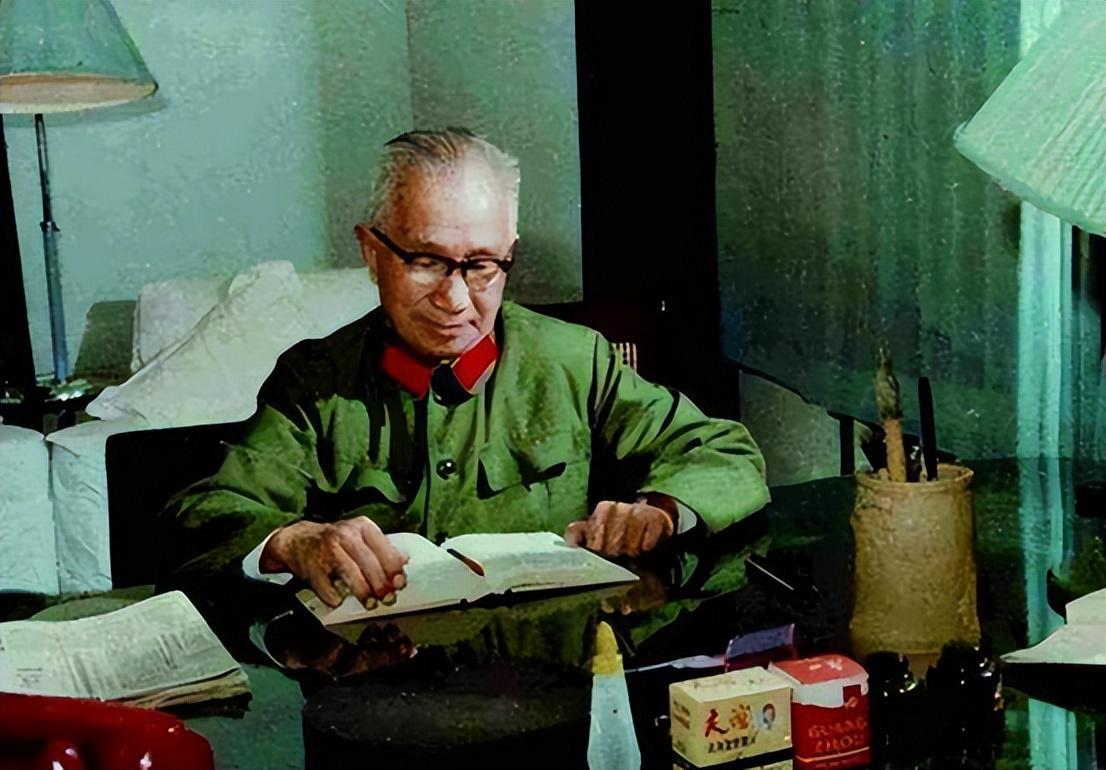

1955年授衔,粟裕被称为开国第一大将。那枚红底金星不仅是对其功勋的奖励,更是对其神算、奔袭的公正答复。新中国成立后,他淡出前线却常谈战例。一次指着淮海战役形势图说:“别看我当年动手快,其实更怕慢半拍。慢半拍,所有巧计都变废纸。”学员沉默良久,记下了这句最朴素却最锋利的忠告。

粟裕被称为“战神”,并非因神秘色彩,而是将复杂战场因素化作“快、准、变”利剑的能力。利剑出鞘,敌人尚未察觉破绽,战机已随黑夜溜走。这,才是真正令人敬畏的硬核本领。