五个小时,三十万到账,三年内全部还清。这样的承诺,你会相信吗?先直接说结果:一个在上海打工的河南女孩,通过一条朋友圈,收到了300位陌生人的转账,每人1000元,迅速筹集了30万元,用于家庭事故赔偿。她坚持每月按顺序还款,最终仅用三年就还清了所有债务。

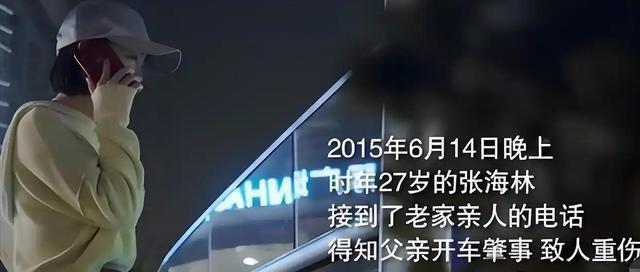

这不是虚构的故事,而是2015年至2018年间真实发生的事情。主角名叫张海林,地点涉及上海、河南新乡,以及贵州山区、甘肃山区和河南本地的福利院。时间线清晰,细节丰富。

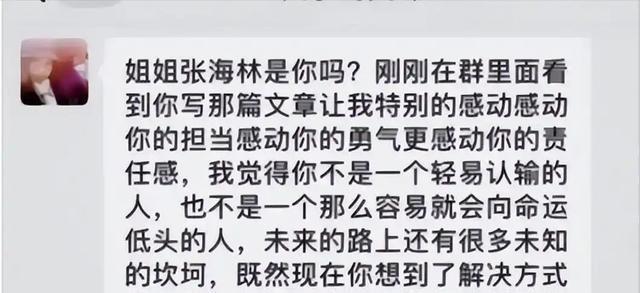

有人认为这是运气,有人觉得是“烂好人”的运作。但更值得关注的是她敢于借款、勇于记录、坚持还款的诚信精神。这三点,比任何华丽的言辞都更有力量。

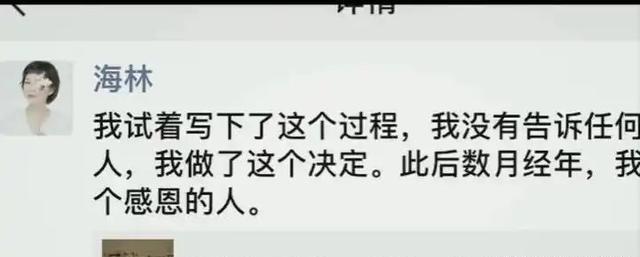

让我们看看她是如何筹集到这30万元的。她没有选择众筹平台,而是坦诚地写出了家庭的困境:母亲突发疾病、父亲因车祸需承担全责赔偿、自己的收入情况以及还款计划。她将计划公之于众,不躲不藏,坦言自己知道这个请求很荒唐,但承诺会记录每一笔借款,绝不赖账。发送后,她甚至做好了被骂的准备。

然而,半小时后,手机开始不断震动。一个陌生头像通过验证,转来了1000元,并留言说:“我也是河南人。”高中同桌也转来了1000元。一个备注为“单亲妈妈”的人转完款后说,她的儿子当年也曾得到过别人的帮助,现在她也要帮一把,并希望以后能继续帮助别人。

有人想多转一些,比如一个刚被公司裁员的大哥转了2000元,但她退回了一千,坚持只收一千,怕记乱,会按计划还款。一个大学生也转来了一千元,说是半个月的生活费,他表示自己可以吃泡面先救急。她记下了他的学号,后来寄了两本专业书给他。

她将每个转账都按先后编号。一号是高中同桌,二九九号是一个加了三次才通过验证的退休老师。一七八号坚持匿名。她在笔记本上密密麻麻地记录着名字和时间。凌晨五点,她数到了三百笔,每一笔都是一千元。

她没有多要一分钱。蹲在地上,她哭了。那一刻,她以为这个世界很冷漠,但现实却给了她一条路。三百个素未谋面的人,压住了风险,给了她一个机会。

再倒回去看看事情的起因。2015年春,弟弟打电话来说母亲在田里晕倒,医生要求立刻开颅手术,费用高昂。她连夜乘坐高铁回到河南新乡。父亲在ICU门口蹲着,手里拿着一个皱巴巴的存折,连手术费的零头都不够。

他们跑遍了亲戚家,有人避而不见,有人拿出几百元说尽力了。最后,他们凑出了手术费,她的笔记本上记录了十二笔欠款,最大的一笔是二万元,来自舅舅。母亲脱离危险后,她赶回上海继续工作。白天做行政,晚上兼职翻译。每个月都将钱寄回家作为康复费用。

她以为生活会慢慢好起来。然而,6月14日深夜,父亲来电说撞了人。父亲为了尽快还治疗债,连续三天没合眼跑长途,凌晨送货时疲劳驾驶,撞上了电动车。伤者无生命危险,但需要赔偿三十万元。

父亲说,要不就去坐牢吧,这样就不用赔了。她知道这不是玩笑。她翻遍了通讯录,亲戚已经借遍了,银行也不批贷款,因为她的收入太低。众筹也不合适,因为父亲是全责,没人愿意给肇事者家属捐款。她看了看微信零钱,只有372.6元。她在公交车上听到过一句话:“现在骗子多,借出去的钱像泼出去的水。”

她开始计算:三百个人,每人一千元。自己每个月还五个人,五年还完。她写下求助信,发了出去。做好了被拉黑的准备。然而,结果却出乎她的意料。

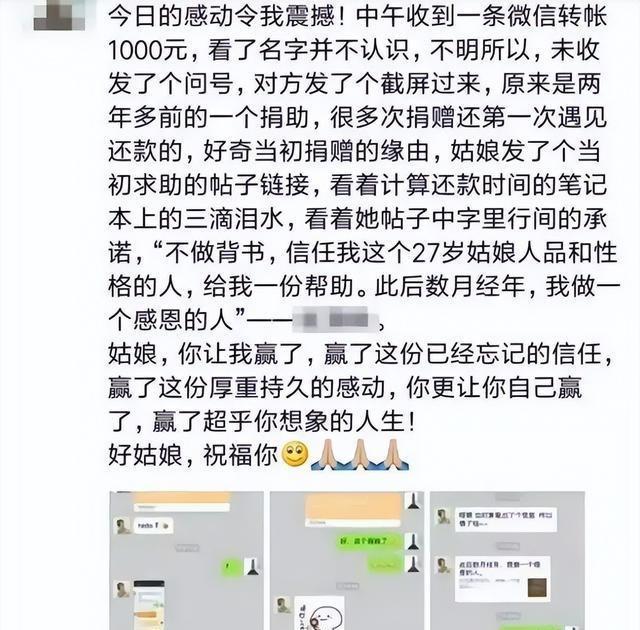

钱到位后,她立刻打给了父亲处理赔偿事宜。之后,她开始按计划还款。不拖、不躲,每个月按顺序还五个人。每转完一笔,她都会发短信说明自己是谁,今天还了当初的一千元,并感谢对方的帮助。

她白天七点到公司上班。中午别人休息时,她啃面包改方案。六点下班后去翻译公司做兼职,常常忙到夜里一点才回出租屋。周末她去商场穿人偶衣发传单,一天能赚二百元。

她发39度高烧时,还撑着去翻译。晚上核对还款名单,生怕记错顺序。笔记本每个编号后面,都用红笔标上了日期。那些日期是她心里最稳的点。

同事偶尔笑她,觉得那些人可能都忘了借钱的事。但她不这么认为。她给一七八号转账时,对方没收,说不用还了。她坚持再转,直到对方收下,她才画上对勾。

2018年7月20日,她给最后一个编号转账。那是贵州山区的一位老师。按下确认键后,她哭了。这不是煽情,而是她心里真的踏实了。五年计划,她三年就完成了。

她没有把笔记本丢掉。因为有三个编号空着。一个备注是张奶奶,她打过去是空号。她从头像找到社区居委会,得知张奶奶在2017年冬天去世了。她去了墓前站了很久,把一千元捐给了甘肃山区小学,备注说代213号张奶奶捐,给孩子们买校服。

另外两个,一个换城市没留下联系方式,一个注销了微信。她把这两笔捐给了河南本地福利院。有人说这些钱不还也没事。但她不这么做。她心里有个标准,结清才算结束。

2019年一个深夜,她加班到凌晨,在便利店买热包子时,收银员认出她,说室友当年借过她钱,室友说她肯定会还。她听完笑了一下。那是她想要的评价。

我有一个不太好听的观点。我不赞成把事故赔偿的压力完全交给陌生人。但在这件事里,她没有别的路可走。她没有骗,她把风险放到了明处,也把还款能力上限说清楚了。有人愿意尝试,就成了一个小规模的信任实验。

我更看重她还钱的这段经历。很多人会在拿到钱那一刻松劲,先给自己松口气,再拖一天,再找理由。但她没这么做。她把编号排好,按顺序走,把多转的退回,连匿名的也要还。她不想让三百个人变成一次误判。

有人问这事能不能复制。我不建议。每个家庭的情况不同,每个人的信用也不同。她能成功,有她的圈子、她的过往和那一刻的透明。但有一点是通用的:你愿意公开信息、愿意承担后果、愿意按约定还钱,这三点别人能看见。

她后来看到有人在网上求助,只要能力够,她都会帮。不是因为她有钱,而是因为她知道一句“我信你”,能给绝境里的那个人一个晚上睡得着的机会。

现在她母亲能慢慢走路了。父亲不再跑长途,在家附近看仓库。一家人过着平常日子。这些细节不惊天动地,但它是真东西。

她把那本笔记本放在抽屉里。有时候拿出来看看。上面每个编号后面都是对勾。那不是装饰,那是她和很多人的一笔一划。

“我拿到的是钱,也是三百份‘我相信你’。”这句不是喊口号。她把信任当作债务的一部分。她还的不只是金额,是一个个相信的决定。这个维度,在很多人眼里不值钱,但在她这件事里,是最贵的那块。

“要不我去坐牢吧,这样就不用赔钱了。”父亲的这句话很重。那天晚上,她坐在出租屋一整夜。她不想让这句话变成现实。她用一条朋友圈去试着打破它。这不是完美选择,是唯一选择。

“我知道这很荒唐,但我会记每一笔钱,绝不会赖账。”她在求助信里的句子,我特意拿出来。荒唐这词她自己说了,她没有把荒唐藏起来,她把还款纪律放到了最前面。事实证明,有人愿意为这种直给买单。

“不是所有人会帮你,但总有人会看见你在尽力。”这句该让更多人看见。它不是鸡汤。它是很多普通人做事的底线。你把自己的尽力拿出来,别人才有可能出手。不给力的时候,谁都看得见。

钱这件事,别把人看得太坏,也别把人看得太好。你要做的是把自己说清楚,做得稳。张海林把计划说了,把顺序记了,把多退了,把匿名的也还了,把联系不上的都处理了。她用三年给三百个人一个回答。

有人会回她一句运气好。有人会回她一句不现实。我更愿意说一句,她把现实里的东西做到了边界。她没有黑科技。她只有一张笔记本,一个编号接一个编号,一个月接一个月。

事情到这儿已经很完整。母亲现在能走,父亲稳定工作。她继续在看得见的地方帮别人。她没有把自己包装成励志典型,她只是过日子。

你会不会在同样的情况下按这个路走,我不知道。你是不是愿意这么去借,也不好说。但我知道,有人愿意试,是因为看到了她的做法。信息放前面,还款放心上,其他的别说太多。

我也知道,下一次有人发这样的朋友圈,你会更谨慎。就该谨慎。你可以不转,你也可以转一点你不心疼的额度。你可以问清楚,你也可以保持沉默。所有选择都正常。

这件事的意义,不是教你怎么筹到钱。是告诉你一个简单的事,极端的时候,透明和纪律是唯一能拿出来的东西。别人会不会帮,那是别人的选择。你能做的,只是把自己做好。

这篇到这里就够了。细节你都看到了。时间有标。地点有标。人物有标。她的计划也看到了。你要讨论就讨论信任,你要代入就代入那五个小时的震动声,你要质疑就质疑三年里她到底怎么熬的。

我给她留一句。她用还钱这事证明了一点,信任不是天上掉的,是你用一次次的转账,一次次的对勾,一次次的回复,硬地做出来的。