一个27岁就腿部中弹致残的年轻人,30岁还是单身,这在当时的延安,几乎是不可能找到对象的,可朱琦偏偏找到了。

关键人物是贺龙,这位脾气火爆的元帅直接拍桌子:"今天不同意也得同意,朱琦哪不比你好?马上结婚!"一张纸条,成就了一段佳话。

战火中的残疾与情感困境

1943年的太行山区。

枪声响起,朱琦倒下了。

子弹穿透他的左腿,鲜血瞬间染红了军装,战友们冒着炮火把他拖回阵地,军医检查后摇了摇头。这条腿保住了,但再也不能正常走路了。

朱琦那年27岁。

从中央党校毕业后,他主动申请到华北抗日前线,父亲朱德说过一句话:"总指挥的儿子不去前线,谁去前线?"朱琦记住了这句话,在太行山打了整整5年仗。

现在,他成了残疾人。

延安的医生很直接:"甲等残废,不能再上战场。"朱琦被调回延安,安排在抗大七分校当队列科长,一个教队列的残疾军官,这听起来就很讽刺。

更讽刺的是婚姻。

27岁残疾,在延安这地方,基本等于打光棍,女同志们都很现实,谁愿意嫁给一个瘸子?哪怕他是朱德的儿子。

朱琦心里明白,也不怪任何人,战争就是这样残酷,它夺走你的腿,也夺走你的爱情。

直到他遇见赵力平。

赵力平是河北定县人,1944年来到抗大七分校工作,她见到朱琦的第一印象是这个人走路一瘸一拐,但说话做事很踏实。

抗大七分校校长彭绍辉看出了端倪,他找到赵力平谈话:"你觉得朱琦这个人怎么样?"

赵力平愣住了。

她当然知道朱琦是谁的儿子,正因为知道,她更不敢有什么想法。一个河北农村女孩,怎么敢想着嫁给朱德的儿子?

"我觉得朱琦同志工作很认真。"赵力平回答得很官方。

彭绍辉笑了:"我不是问工作,是问人。"

赵力平脸红了,低下头不说话。

彭绍辉明白了,这姑娘心里有朱琦,就是不敢承认。

康克清的关怀与贺龙的强势做媒

康克清听说这事后,专门找到赵力平。

"小赵,朱琦这个人我了解,他不会因为自己是谁的儿子就摆架子。"康克清的话很温和,"你要是真喜欢他,就不要想那么多。"

赵力平还是犹豫,她怕别人说闲话,说她是为了攀高枝。

康克清看出了她的心思:"我当年也是普通的红军战士,现在不也成了朱军长的妻子?"这话说得很实在。

康克清决定找个更有说服力的人来帮忙,她想到了贺龙。

贺龙这个人最喜欢管别人的婚姻大事,在延安,他已经撮合了好几对年轻人。康克清找到他:"贺老总,朱琦和赵力平这事,你得帮帮忙。"

贺龙一听就来了兴趣:"这小子30岁了还没娶媳妇?这可不行!"

他把赵力平叫来谈话。

贺龙说话从来不绕弯子:"小赵,咱们快进张家口了,你们两个的事定下来,定下来我们就进张家口了。"

赵力平想推脱,贺龙却不给她机会:"不结也得结,结也得结,同意不同意?什么时候结?"

这哪里是商量,分明是命令。

贺龙越说越激动:"我是司令员,我说了算,我签字,说结婚你们就算结婚了。"

说着,他拍了拍桌子:"怎么还没同意,还等什么?今天不同意也得同意,朱琦哪不比你好?马上结婚!"

赵力平被这架势震住了,贺龙这个人,打仗的时候敢跟日本鬼子拼命,做媒的时候也是这么霸气。

贺龙直接拿起笔写了一张条子:"批准朱琦同志与赵力平同志结婚。"

写完后,他边签字边说:"这是你同意的,可别说我逼你的,我没逼你。"

条子写好,交给了政治部,这就是朱琦和赵力平的结婚证书。

赵力平拿着这张纸条,哭笑不得,她还没来得及考虑清楚,就被贺龙给"强制"订婚了。

1946年的战地婚礼与新婚生活

1946年3月23日,丰镇。

这是一场战地婚礼。

晋绥军区司令部的人都来了,摆了五六桌,三十多个人,没有花车,没有婚纱,新娘穿着军装,新郎拄着拐杖。

贺龙亲自主持婚礼。

他叼着烟斗,眯着眼睛说:"今天这个婚礼,我贺龙做主,朱琦是个好小子,赵力平是个好姑娘,他们能在一起,是我的功劳。"

台下的人都笑了,贺龙这个人,做什么事都要邀功。

婚礼很简单,没有什么仪式,就是贺龙讲了几句话,大家吃了顿饭。

吃完饭,贺龙满意地说:"我的任务完成了。"

这时候,朱琦已经30岁,赵力平20岁。一个残疾军官,一个农村姑娘,在战火纷飞的年代结成夫妻。

新婚夫妇没有蜜月,战争年代哪有蜜月可言?第二天,他们就要随部队转移。

朱德和康克清还在延安,收到儿子结婚的消息后很高兴。朱德专门写信祝贺,信很短,只有一句话:"好好过日子。"

1947年,朱琦夫妇跟随部队来到河北阜平搞土改,赵力平怀了第一个孩子,可孩子出生三天就夭折了。

战争年代的医疗条件太差,赵力平产后没有得到很好的护理,孩子又营养不良,三天后,这个小生命就离开了人世。

朱琦抱着死去的孩子,一句话也说不出来,他已经失去了双腿的健康,现在又失去了第一个孩子。

赵力平哭得昏了过去,她怪自己没有保护好孩子。

为了不让朱德和康克清担心,他们没有把这个消息告诉两位老人。

1948年,土改结束,朱琦夫妇来到西柏坡,第一次见到了朱德和康克清。

朱德穿着一件褪了色的旧军装,见到儿媳妇很高兴。康克清更是拉着赵力平的手不放:"以后就是一家人了,有什么困难就说。"

赵力平这才真正感受到了家的温暖,她原以为朱德会很威严,没想到老人家这么平易近人。

康克清悄悄对她说:"你们早点要个孩子吧,爹爹喜欢孩子。"

赵力平心里一阵酸楚,她和朱琦已经失去了第一个孩子,这件事至今不敢告诉两位老人。

从军官到火车司机的人生转折

1948年,铁道部需要人,朱琦申请调到石家庄铁路局。

朱德听说后,专门找儿子谈话:"你一直在部队工作,不懂技术,调到铁路局以后,不能当领导搞管理,要从头学起。"

这话说得很重,朱琦当时已经是团级干部,按理说调到地方应该安排个不错的职位,朱德却要求儿子从最底层做起。

朱琦明白父亲的用意,在那个年代,很多高级干部的子女都想着走捷径,朱德不想让儿子也变成这样。

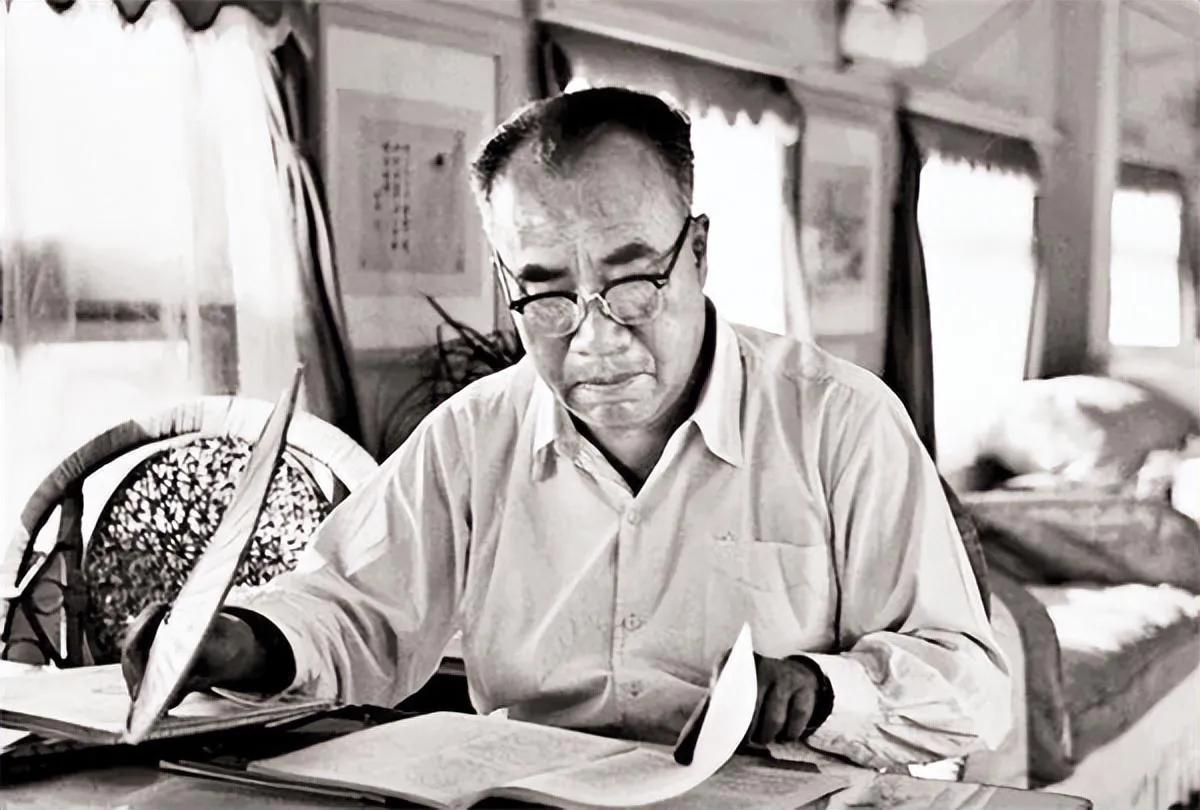

1948年冬天,朱琦来到石家庄铁路局机务段,当了一名练习生。

32岁的团级军官,拄着拐杖学开火车,这在当时的石家庄铁路局,绝对是个新闻。

朱琦从练习生开始,一步步往上爬,先当司炉,烧锅炉。一天下来,全身都是煤灰,他的腿本来就不好,站一天更是疼得厉害。

同事们开始不知道他的身份,只当他是个普通的复员军人,朱琦也从来不主动说自己是谁的儿子。

朱琦

三年后,朱琦当上了副司机,又过了两年,终于当上了正式司机。

一个朱德的儿子,用了五年时间学会开火车,这在当时绝对是个励志故事。

1952年,朱琦调到天津铁路局,从此,他在天津定居,一待就是20多年。

有一次,朱琦开火车从北戴河回天津,火车刚到站,就有人通知他:"朱琦同志,首长请你立即到车厢里去一趟。"

朱琦不知道是哪位首长,来不及换衣服就赶过去,那时候开的是蒸汽机车,烧煤,朱琦手上脸上都是黑的。

他坐在雪白的沙发上,把沙发套都坐黑了。

门开了,朱德走了进来。

朱琦这才知道,他今天开的火车载的首长原来是自己的父亲。

朱德看着满身煤灰的儿子,心里既心疼又欣慰,心疼的是儿子的工作这么辛苦,欣慰的是儿子没有依靠自己的关系走捷径。

"开火车辛苦吗?"朱德问。

"不辛苦,我喜欢这个工作。"朱琦回答。

朱德点了点头,没有再说什么。

1950年,赵力平生了第二个孩子,朱德给孙子起名叫"援朝"。这时候正值抗美援朝战争,朱德希望孙子将来也能保家卫国。

1951年,老二朱和平出生。1954年,女儿朱新华出生。朱琦终于有了自己的孩子,生活也逐渐安定下来。

时间来到了1974年6月10日。

这天是星期一,赵力平像往常一样上班去了,朱琦在家和一位老同志聊天,突然感到胸口疼痛。

还没等赵力平赶回家,朱琦就去世了,心脏病突发,没有留下一句遗言。

朱琦去世的消息,朱德直到10天后才知道。

6月20日,康克清和赵力平来到朱德面前,康克清小心翼翼地说:"朱琦病倒抢救无效走了,追悼会都办好了,孩子们想回来看看你......"

88岁的朱德听到这个消息,在客厅里来回踱步,沉默了很久。

最后,他哽咽着说:"开始不告诉我,你们这样不对,我就这么一个儿子,这么年轻就走了,很可惜。他上过中央党校,受过高等教育,走得这么早,太可惜了。"

朱琦走的时候,年仅58岁。

他的一生,从27岁腿部致残,到30岁结婚,再到58岁去世,平凡而不平凡。

说平凡,是因为他大半辈子就是个普通的火车司机;说不平凡,是因为他是朱德的儿子,却从来没有依靠父亲的关系获得任何特殊待遇。

贺龙那句"今天不同意也得同意",不仅成就了朱琦的爱情,也成就了一个时代的佳话。

参考资料:

中国共产党新闻网:《朱德儿媳赵力平口述:爹爹曾与董必武比长寿》

人民网党史频道:《朱琦去世后10天,88岁的朱德才被告知》

新华网:《朱德家风:严格要求子女,从不搞特殊化》