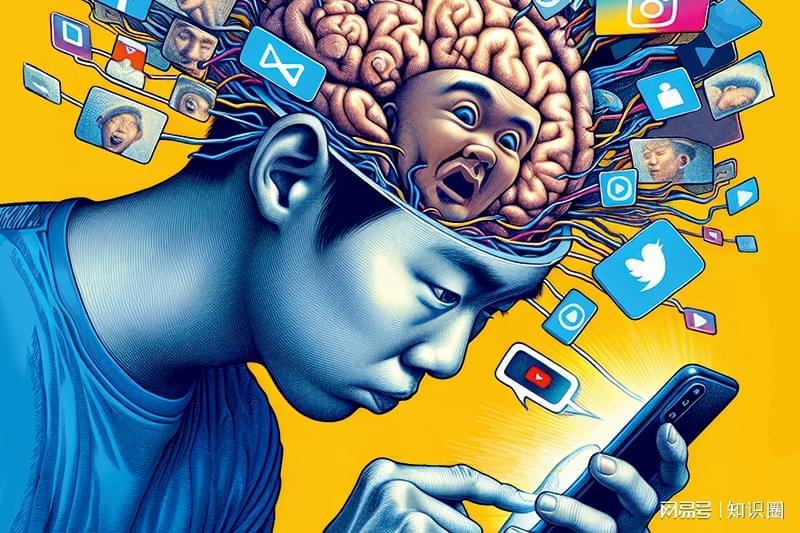

在数字洪流中,短视频正以惊人的速度重塑人类认知模式。这种看似无害的娱乐形式,实则如同当代最隐蔽的精神鸦片——它无需注射器即可渗透心智,在碎片化刺激中悄然瓦解人类的核心认知能力。

短视频平台通过算法构建的“多巴胺陷阱”,将人类注意力切割成3-5秒的碎片。神经科学研究表明,长期暴露在这种刺激模式下,前额叶皮层会逐渐适应高频切换的信息流。用户将出现典型的“注意力残疾”:无法完成超过10分钟的深度阅读,在面对面交流中频繁分神,甚至在阅读长文本时产生生理性焦虑。

当算法持续推送“15秒高潮”内容,人类大脑的奖赏回路会发生结构性改变。多巴胺受体敏感度下降导致对长期回报的感知能力衰退,具体表现为:学习计划频繁中断、职业发展规划模糊、健身等需要持续投入的行为难以坚持。这种认知退化正在制造一代“即时满足依赖症”患者。

短视频的“非线性叙事”正在重塑大脑的信息处理模式。斯坦福大学神经认知实验室发现,重度用户的前额叶-顶叶网络连接减弱,导致其难以构建完整的逻辑链条。这种认知损伤表现为:无法理解复杂社会事件的多维成因,对历史问题的分析趋于简单化,甚至在个人决策时忽视长期影响。

算法推荐的极端化内容正在制造“共情免疫”。当用户习惯于用夸张表情包回应所有事件,其镜像神经元系统会逐渐退化。真实场景中的共情障碍表现为:对他人困境的麻木,对复杂情感的误读,以及在讨论公共议题时丧失理性对话能力。这种情感钝化正在解构社会关系的深层连接。

对抗短视频侵蚀需要系统性认知训练:实施“数字断食”计划,每天设定2小时无屏幕时段;重建“深度工作”习惯,从15分钟专注练习开始;通过纸质书阅读恢复线性思维;参与线下社群活动激活共情回路。认知科学家指出,经过6周的系统训练,大脑神经可塑性可使相关功能恢复60%以上。

短视频本身并非洪水猛兽,但无节制的沉浸正在制造大规模的认知危机。在这个信息超载的时代,重建深度思考能力已成为个体生存的核心竞争力。