体检是守护健康的重要环节,而血常规检查则是其中最基础、应用最广泛的项目之一。每次去医院体检,医生几乎都会开具血常规检查单,报告上密密麻麻的数据让许多人感到困惑。多数人拿到报告后,只是匆匆扫一眼“未见明显异常”的结论,便将其束之高阁,完全忽略了这些数据背后隐藏的重要健康信号。

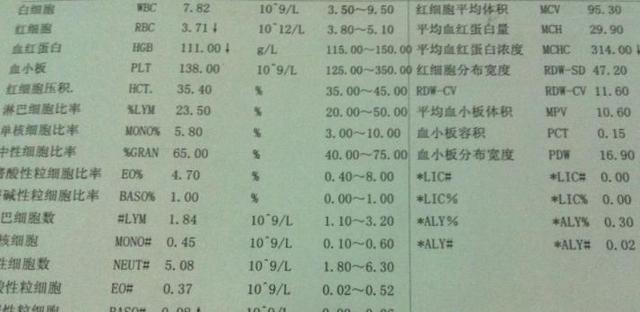

事实上,血常规检查就像身体的“天气预报”,既能发现感冒、贫血等常见“小毛病”,也能捕捉到潜在重大疾病的“风暴预警”。然而,很多人将其视为体检流程中的“走过场”,错过了早期发现疾病的机会。今天,我们将深入解读血常规报告中的两个关键指标——白细胞计数(WBC)和血小板计数(PLT)。当这两个指标升高时,可能并非“上火”或“贫血”那么简单,甚至可能是重大疾病的早期信号。

白细胞是人体免疫系统的“核心力量”,兼具“侦察兵”与“战士”的双重角色。当身体遭遇细菌感染、外伤或其他异常情况时,白细胞会迅速增殖,奔赴“战场”对抗病原体或修复损伤。因此,许多人看到血常规报告中白细胞计数升高,就会下意识地归因为“炎症”,并自行购买消炎药服用。然而,这种认知可能掩盖了更严重的健康问题。

从临床角度来看,白细胞计数升高确实常见于各类感染性疾病,如普通感冒、肺炎、泌尿系统感染等。这类感染通常伴随发热、咳嗽、尿频尿急等症状,治疗后白细胞计数会逐渐恢复正常。但如果白细胞计数持续升高,尤其是超过15×10⁹/L,且没有明显感染症状,就必须提高警惕,因为这可能是血液系统疾病的早期表现。

白血病是白细胞计数升高的一个重要“幕后黑手”。提到白血病,许多人会将其与“绝症”画等号,但实际上随着医疗技术的发展,部分白血病类型通过早期干预和规范治疗,已有较高的治愈率。然而,白血病的早期症状极其不典型,许多患者仅在体检时发现白细胞计数偏高,身体无任何不适症状。等到出现面色苍白、牙龈出血、反复发热等症状时,病情往往已发展到中晚期。

2022年发表在《中华血液学杂志》上的一项全国性回顾性研究显示,超过41%的急性白血病患者在确诊前3个月内仅表现为血常规指标异常,无任何明显症状。这一数据充分说明,若能在血常规检查发现白细胞异常时及时进一步检查,许多白血病患者就能提前介入治疗,争取更多康复机会。

除了感染和血液系统疾病,白细胞计数升高还可能与慢性应激反应、自体免疫疾病等相关。长期精神压力过大、睡眠不足、过度劳累等情况可能导致身体处于应激状态,促使白细胞计数升高。此外,系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等疾病也可能引发白细胞计数异常。如果白细胞升高的同时伴随持续乏力、关节疼痛、皮肤红斑或皮疹等症状,更需及时就医,进行全面检查以明确病因。

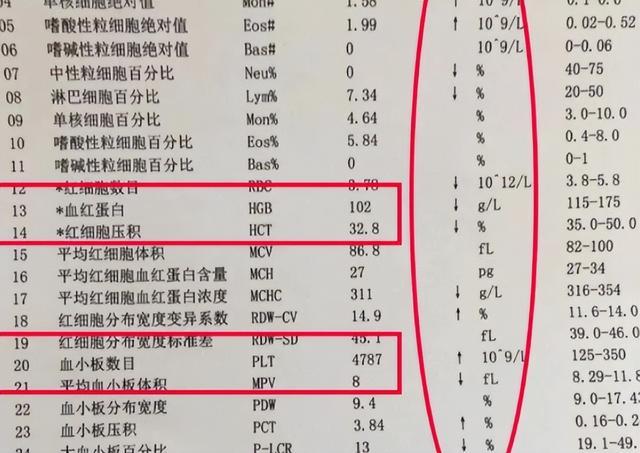

血小板是人体凝血系统的关键组成部分,但血小板数量并非越多越好。在正常的血常规报告中,血小板计数的参考范围大致在100~300×10⁹/L之间。当血小板计数超过400×10⁹/L时,在医学上被称为“血小板增多症”。

部分人群可能因个体差异,血小板计数天生略高于正常范围,或者在剧烈运动、情绪高度紧张、月经期等特殊生理状态下出现暂时性升高,这类情况多属于良性波动,通常无需特殊处理。但如果血小板计数持续升高,甚至逼近800×10⁹/L以上,就必须警惕潜在疾病风险。

原发性血小板增多症(ET)是需要重点关注的疾病之一,它属于骨髓增殖性肿瘤的一种,虽然进展相对缓慢,但危害不容小觑。原发性血小板增多症在疾病早期通常无明显不适症状,但长期过高的血小板数量会导致血液黏稠度增加,大幅提升血栓形成的风险。血栓可能堵塞脑血管引发脑梗,堵塞冠状动脉诱发心梗,或堵塞肺部血管导致肺栓塞,这些疾病都可能危及生命。

2023年《中华实验和临床血液学杂志》发布的一项多中心研究显示,在确诊的原发性血小板增多症患者中,高达28%的病例在首次就诊时已经出现了血栓事件。更令人惋惜的是,这些患者在之前的体检中大多已经发现血小板计数升高,但由于缺乏对该指标的正确认知,没有及时进一步检查,最终延误了病情。

除了原发性血小板增多症,血小板计数升高还可能是身体对其他疾病的“继发性反应”。比如严重的细菌或病毒感染、缺铁性贫血、脾脏功能减退,以及胃癌、肺癌、胰腺癌等实质性肿瘤在疾病早期,也可能伴随血小板计数升高的现象。

在血常规检查中,白细胞计数和血小板计数持续升高需要警惕,而这两个指标频繁波动、忽高忽低,同样是不容忽视的健康警告信号。

在临床诊疗过程中,医生常会遇到这样的患者:每次复查血常规,白细胞计数和血小板计数的数值都像“坐过山车”一样,这次检查数值偏高,下次可能就低于正常范围,再下次又出现升高。这种不规则的波动,往往提示身体的骨髓造血系统出现了“不稳定”,可能与多种健康问题相关。

比如病毒感染,某些病毒会抑制骨髓的造血功能,导致白细胞和血小板计数暂时下降,而在病毒感染恢复期,骨髓造血功能逐渐恢复,指标又会出现反弹升高。自身免疫功能异常也可能导致指标波动,免疫系统紊乱时,可能会错误攻击自身的血细胞,造成白细胞或血小板数量减少,在免疫状态调整后,指标又可能恢复正常。更需要警惕的是,这种波动还可能是骨髓纤维化等严重骨髓疾病的前期表现。

如果你在近期几次体检中,发现血常规报告中的白细胞计数和血小板计数出现明显的忽高忽低,建议妥善保留所有的检查报告单,按照时间顺序整理好,用表格或折线图的形式画出指标变化趋势。就诊时,将这些资料完整地交给专业医生,由医生结合指标趋势、身体症状以及其他检查结果进行综合评估。

在临床实践中,因忽视血常规指标异常而延误疾病诊治的案例屡见不鲜,这些真实案例为我们敲响了重视血常规报告的警钟。

有一位40多岁的男性患者,在一次单位组织的体检中,血常规报告显示白细胞计数略高于正常范围。体检医生建议他在1个月后复查血常规,观察指标变化。但这位患者自认为“身体硬朗,平时连感冒都很少得”,完全没把复查建议放在心上。半年后,他因突发剧烈胸痛被紧急送往医院,经检查确诊为急性白血病爆发期,此时病情已发展到难以控制的阶段,错过了最佳治疗窗口。

还有一位28岁的年轻女士,在连续三年的体检中,血小板计数始终在450~600×10⁹/L之间波动。每次拿到报告,她都觉得自己年轻,身体没有任何不舒服,就没去医院进一步检查。直到一次长途飞行后,她突然出现下肢肿胀、疼痛的症状,就医后被诊断为下肢深静脉血栓。进一步检查后,最终确诊为原发性血小板增多症。

血常规报告包含十几项指标,对于没有医学背景的普通人来说,全部理解确实有难度,但我们只需掌握几个核心观察重点,就能初步判断自身健康状况,及时发现潜在问题。

第一,关注指标变化趋势。单次血常规检查中,白细胞或血小板计数出现轻微升高或偏低,且身体没有任何不适症状,可能是生理性波动导致的,不一定代表存在健康问题。但如果连续多次检查,这两个指标持续升高、持续降低,或者像“过山车”一样忽高忽低,就必须引起重视,及时就医咨询。

第二,结合身体症状判断。指标异常时,要仔细观察身体是否伴随其他症状。比如白细胞计数升高时,是否出现发热、咳嗽、咽痛、尿频尿急等感染症状;血小板计数升高时,是否有头痛、视力模糊、肢体麻木、下肢肿胀等可能提示血栓的症状。

第三,切勿盲目用药。很多人看到白细胞计数升高,就自行购买抗菌药(消炎药)服用,这种做法可能会掩盖真实病因,延误疾病诊治。同样,发现血小板计数升高,也不能随意服用“活血化瘀”的中药,需在医生指导下进行规范治疗,避免因用药不当引发出血风险。

第四,掌握科学的复查节奏。如果首次血常规检查发现白细胞或血小板计数异常,建议在1个月内再次复查,观察指标是否恢复正常。若连续三次复查,指标仍存在异常,应及时前往血液科或相关专科就诊,在医生指导下进行骨髓穿刺、凝血功能检查等进一步检查,明确指标异常的原因。

在健康管理意识日益提升的今天,很多人愿意花费大量时间和金钱研究护肤技巧、购买养生保健品、参与各类健身项目,却对体检报告中的血常规数据一知半解,甚至连“白细胞计数升高意味着什么”都不清楚。这种对基础健康数据的忽视,其实是在无形中给身体埋下健康隐患。

健康管理的核心,不是等到疾病发生后再进行抢救性治疗,而是在身体处于“无病”状态时,就重视每一个健康信号,及时发现潜在问题,防患于未然。血常规检查作为最基础的健康筛查手段,能为我们提供最直观的身体健康信息,是守护健康的“第一道防线”。

科学的体检不是流程化的“走形式”,而是与身体进行“健康对话”的过程。下一次拿到血常规报告时,别再让这张承载着重要健康信息的纸张白白浪费。比起简单关注“有没有病”,更应该思考“我是否真正理解了身体传递的健康语言”。只有听懂这些“暗语”,我们才能在与疾病的“赛跑”中占据主动,为自己赢得更多的健康时间,也才能真正拥有健康的未来。

下次体检结束后,不妨认真拿起那张血常规报告,仔细看看每一个指标的数值,对照参考范围和过往报告,或许你就能发现身体传递的重要健康信号,为自己的健康多一份保障。