在中国古代历史的长河中,历代王朝多受陆权思维的影响,对海洋彼岸的描绘往往充满神秘与虚幻,由此催生了众多神话故事与寻仙问道的典故,诸如“八仙过海”、“徐福携童男童女为秦始皇寻觅仙丹”、“东游记”等,流传千古。

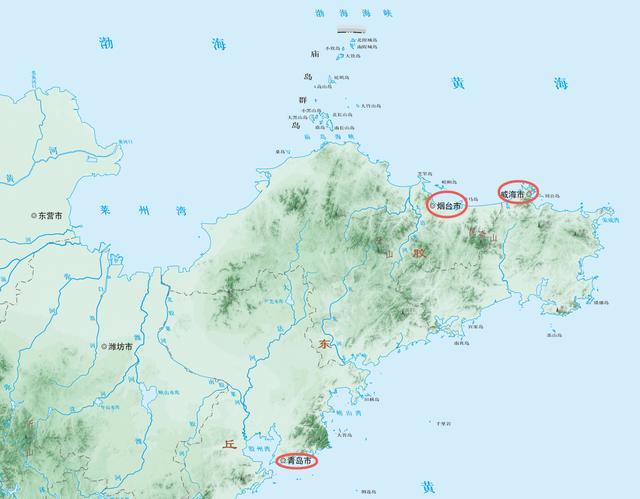

这些故事的陆上起点,正是位于山东半岛东端的烟台、威海一带。在当时,这里被视为“东极”,秦始皇为求仙问道,曾三次亲临此地东巡;汉武帝亦为观赏蓬莱仙山之景,特意在此筑城。早期的海上丝绸之路,正是从烟台这片热土扬帆起航。那时,烟台与威海同属一地,直至1987年,威海才正式“分家单干”,独立成市。

先秦时期,中原地区对周边四极方位有着独特的命名,如东夷、南蛮、西戎、北狄,而东夷所指,正是山东半岛。尽管当时被视为蛮夷之地,但这里却孕育出了一个战力彪悍的大国——莱国。

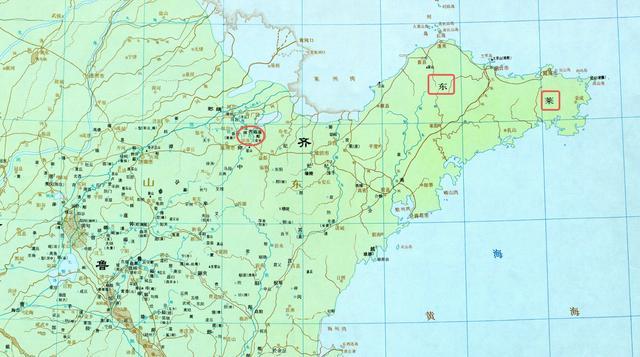

莱国,始封于商代,疆域辽阔,东至胶东半岛,北抵渤海,南达今日的诸城、胶州。西周初年,莱国更是跃升为公爵之国,其锋芒一度迫使齐国迁都。然而,随着齐国的变革强盛,莱国先是被缩减为东莱,最终在春秋末期(公元前567年)被齐国吞并,成为齐国的郡县。汉代时,沿袭了东莱郡的建制。至今,在山东省内,仍保留着五个带有“莱”字的地名,让我们一同探寻它们的出处,看看是否有你的家乡。

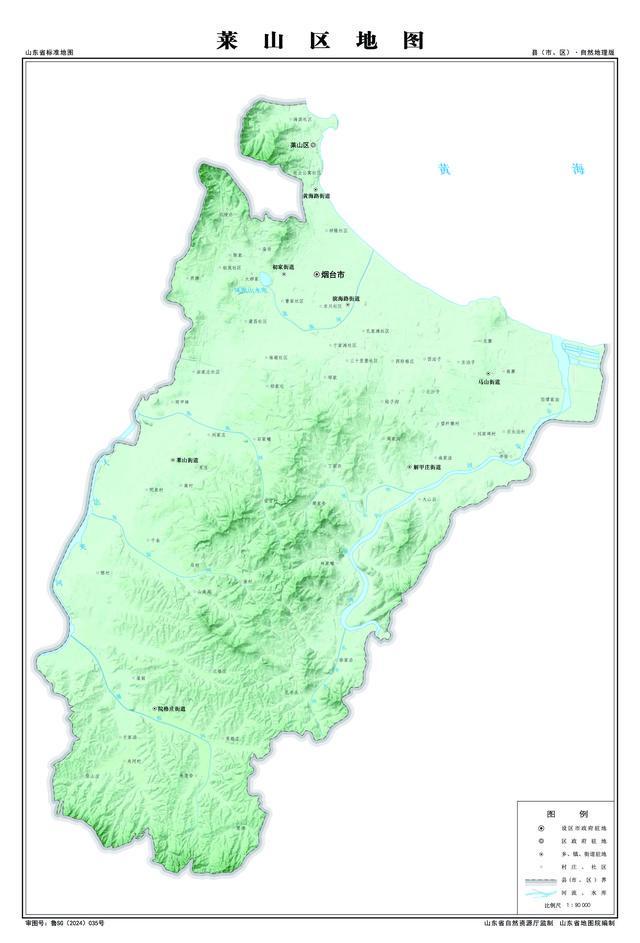

莱山区,作为烟台市的主城区,地势南高北低,直面黄海海域。历史上,莱山区曾是牟平县的一部分,直至1994年正式设区,因境内有莱山而得名。

莱山区的格局颇为独特,其中心区域夹在芝罘区和烟台市区之间,位于莱山区的西北角,依山傍海,景色宜人。

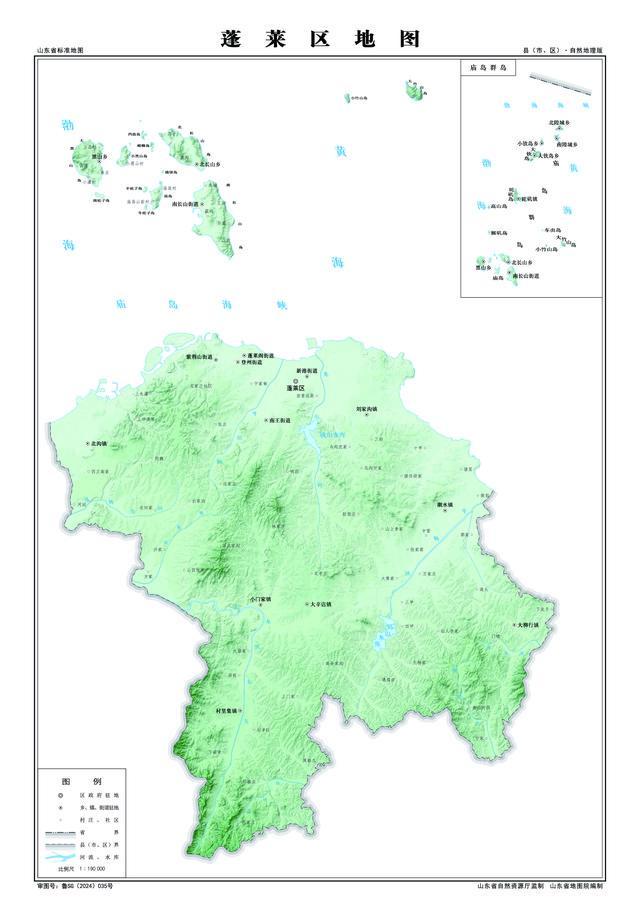

蓬莱,在我国神话故事中占据着极高的地位,如蓬莱仙境,中国四大名楼之一的蓬莱阁便矗立于此。

蓬莱区的地名,因仙山蓬莱山而得名。汉武帝东巡时,在此登高远眺,望见海上似有蓬莱山浮现,于是命人在此修筑蓬莱城,蓬莱也因此成为了古代海上丝绸之路的起点。到了唐朝,蓬莱已发展成为蓬莱镇,武周时期更是升格为县,并长期作为登州的州治。

1991年,蓬莱县改建为县级市;2020年,蓬莱市与长岛县合并为蓬莱区,开启了新的发展篇章。

蓬莱还孕育出了一代民族英雄、抗倭名将戚继光。早年,戚继光在此承袭父亲的官职,担任登州卫指挥佥事,熟谙兵法,此后转战东南,成功肃清了袭扰明朝海疆数十年的东瀛倭寇,为国家的安宁立下了赫赫战功。

“烟台苹果莱阳梨”,这首脍炙人口的童谣,指的就是如今莱阳市的特产。莱阳梨的栽种历史已达四五百年的时间,曾一度被尊为皇家御用贡品,享誉四方。

莱阳,被誉为“准内陆县”,全市以山地丘陵的地形地貌起伏分布,只有南部一小片区域有丁字型海湾分布,险些被海阳和即墨阻隔与黄海的联系。

莱阳的历史十分悠久,这里是新中国第一具恐龙化石的出土地。在春秋时期,这里就有城建的痕迹。秦汉时期,周围分散着诸多县份,如挺、昌阳、邹卢、长广、观阳等县。西晋时,这些县份被整合为昌阳县。唐高宗时,昌阳县城毁于洪灾,新的县城搬迁到今天的莱阳。

后唐时(923年),李存勖为避祖名国昌,改昌阳为莱阳,取义东莱国之阳,莱山之阳,寓意着这片土地的繁荣与昌盛。

莱州市,是这五个“莱”字城市中唯一毗邻渤海的。它面朝的正是莱州湾,由于湾口属于黄河奔腾入海的区域,泥沙众多,因此以多浅滩著称,不适合发展优良港口。然而,黄河携带的泥沙为浮游生物提供了充足养料,使莱州湾成为中国主要的渔场之一,尤以对虾闻名于世。

莱州最初的地名是掖县,在西汉初年是青州东莱郡的郡治。西晋时,成为东莱国的国都。隋文帝时,随着北方的统治日渐稳定,于585年改光州为莱州,州治依旧设在掖县。明清时期,更是成为了莱州府的府治,地位显赫。

民国初年,随着州府的裁撤,莱州府成为了历史。但府治掖县保留了下来,直到1988年改建县级市的时候,为了更加彰显地名的底蕴,掖县更名为莱州市(县级),开启了新的发展历程。

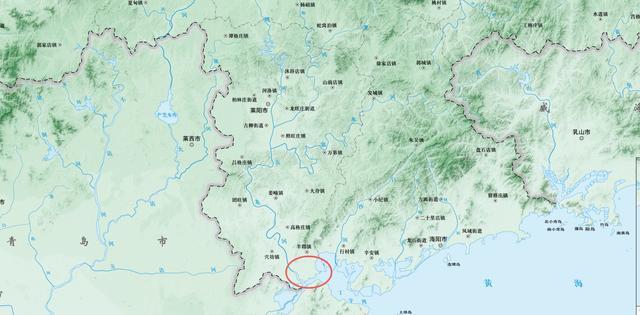

莱西,是五个“莱”字城市中唯一的内陆县市。而且,和其他四个县市区不同的是,它属于青岛市代管,处在胶莱盆地中心偏北方位。大沽河将县域分割为东西两块,整体夹在莱州、莱阳之间,地理位置独特。

莱西一带的地名,早在春秋时期的《左传》中就有过记载,被称作“沽尤以西”之地,属于齐国与莱国的交界地带,后属即墨管辖。汉武帝时,在境内置邹卢县,后并入昌阳县(如今的莱阳),两地融入一体长达上千年之久。

抗战时期,为了更好地进行抗日斗争,在1942年析出莱阳县西南方位置莱西南行署。1945年,改称莱西南县。1950年,改为莱西县。1990年,成为县级市,称作莱西市,开启了新的发展篇章。