当“六代机”三个字跃入眼帘,你是否已自动脑补出好莱坞科幻大片中的未来战机?别急着沉浸在幻想里,本文将基于实地探访、专利解析与卫星图像,为你揭开中国新一代战机的神秘面纱——这绝非五代机的简单升级,而是在动力系统、机体材料与智能系统三大核心领域实现了颠覆性突破,每一项都精准踩中了美国尚未攻克的痛点。

去年12月,某试飞基地的地面台架测试中,一声巨响震裂了隔壁试飞场的三块玻璃。参与测试的技术人员透露:“发动机在6马赫高速下持续运行,尾喷口仍保持稳定的蓝色火焰。”这一数据直接颠覆了传统认知——美国XA-100变循环发动机尚在3马赫区间挣扎,而中国工程师通过“三通道”设计实现了低速省油25%、高速增推30%的动态调节,如同让发动机在“省油模式”与“狂暴模式”间自由切换。

专利文件CN117529314A清晰展示了“可调第三涵道”结构,这项美国尚未实现的技术突破,核心瓶颈在于材料科学。四川某钛合金企业的创新令人惊叹:他们为航天器研发的“鱼鳞箔”材料厚度仅0.08毫米,却能在800℃高温下保持形变稳定。当这种材料应用于发动机叶片时,不仅减轻了15%的重量,更将使用寿命提升至原来的两倍。该企业负责人幽默表示:“过去怕保温杯漏水,现在怕飞机漏命,道理相通。”

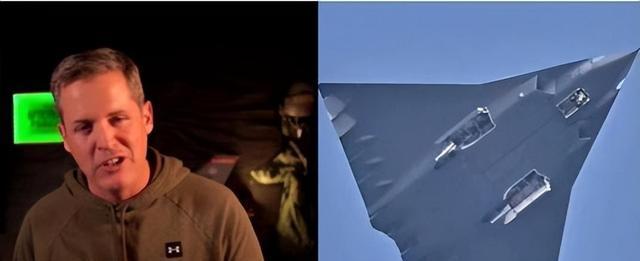

传统隐身技术依赖外形设计与吸波涂层,如同士兵躲在墙角穿迷彩服——静止时有效,一动就暴露。成飞新机采用的智能蒙皮技术则彻底改写了游戏规则:5000个微传感器遍布机身,形成类似“龙鳞”的神经网络,可实时监测温度、压力与结构裂纹,更能通过局部形变主动散射雷达波。据测算,这种设计使雷达反射截面积(RCS)再降两个数量级,预警机发现它的难度相当于在篮球场上寻找一粒盐。

更革命性的是其自修复能力。当弹片造成损伤时,系统能在0.1秒内评估损伤扩展风险,必要时召唤无人机组成“肉盾”进行拦截。这种“人机共生”模式在珠海航展的对抗测试中展现惊人效能:暗剑无人机与歼-16的模拟空战中,AI飞行员以82%的胜率完胜人类对手——9G过载对AI而言如同翻书般轻松。

面对美国NGAD项目2000小时的发动机测试数据,中国400小时的测试里程确实存在差距。但战略路径的差异更为关键:美国追求单架飞机的全能化,而中国将“全能”拆解为有人机(指挥中枢+大弹舱)、无人机(前出侦察+牺牲拦截)、变循环发动机(动力自由切换)的三位一体体系。这种“战队模式”在模拟对抗中展现出独特优势——单挑或许势均力敌,但体系作战时中国方案具有压倒性效率。

成本优势更是颠覆性。变循环发动机大量采用民用钛合金,智能蒙皮传感器直接改造自手机陀螺仪,某生产线甚至实现“日产小米手环,夜装成飞战机”的柔性生产。当美军传感器单价高达3000美元时,中国同款产品不仅功能增加心跳检测,出厂价仅需30元人民币。这种“军民融合”的降维打击,让传统军事工业巨头面临前所未有的挑战。

在暗剑无人机的控制代码中,一条“自杀优先级”协议引发伦理争议:当主机被锁定时,无人机将主动撞击来袭导弹,若失败则用碎片堵塞弹道。94后女程序员的话令人震撼:“我把它当弟弟养,但真到那天,它得先死。”这种将机器生命置于人类之前的决策逻辑,正在重新定义现代空战的伦理边界。

当业界还在争论“无尾布局”“大弹舱设计”时,中国六代机已在下层展开革命:一条保温杯材料撬动的6马赫动力,一片手机传感器改写的隐身规则,一行“弟弟先死”代码重塑的作战伦理。这场竞赛的胜负手,或许不在于单机性能的纸面数据,而在于谁能更彻底地重构战争形态本身。