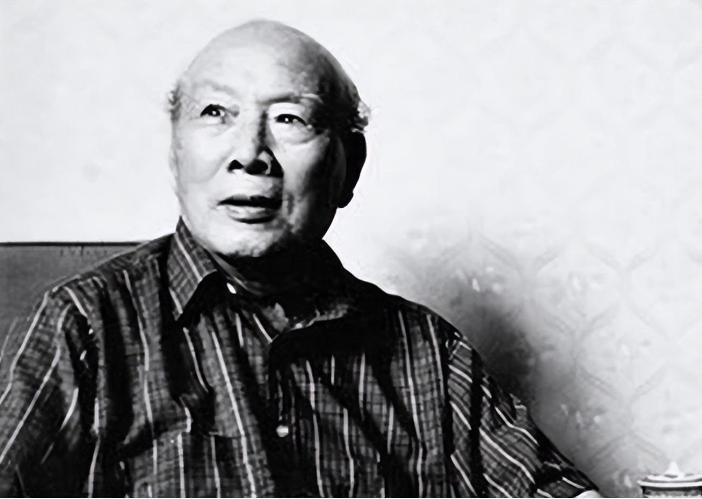

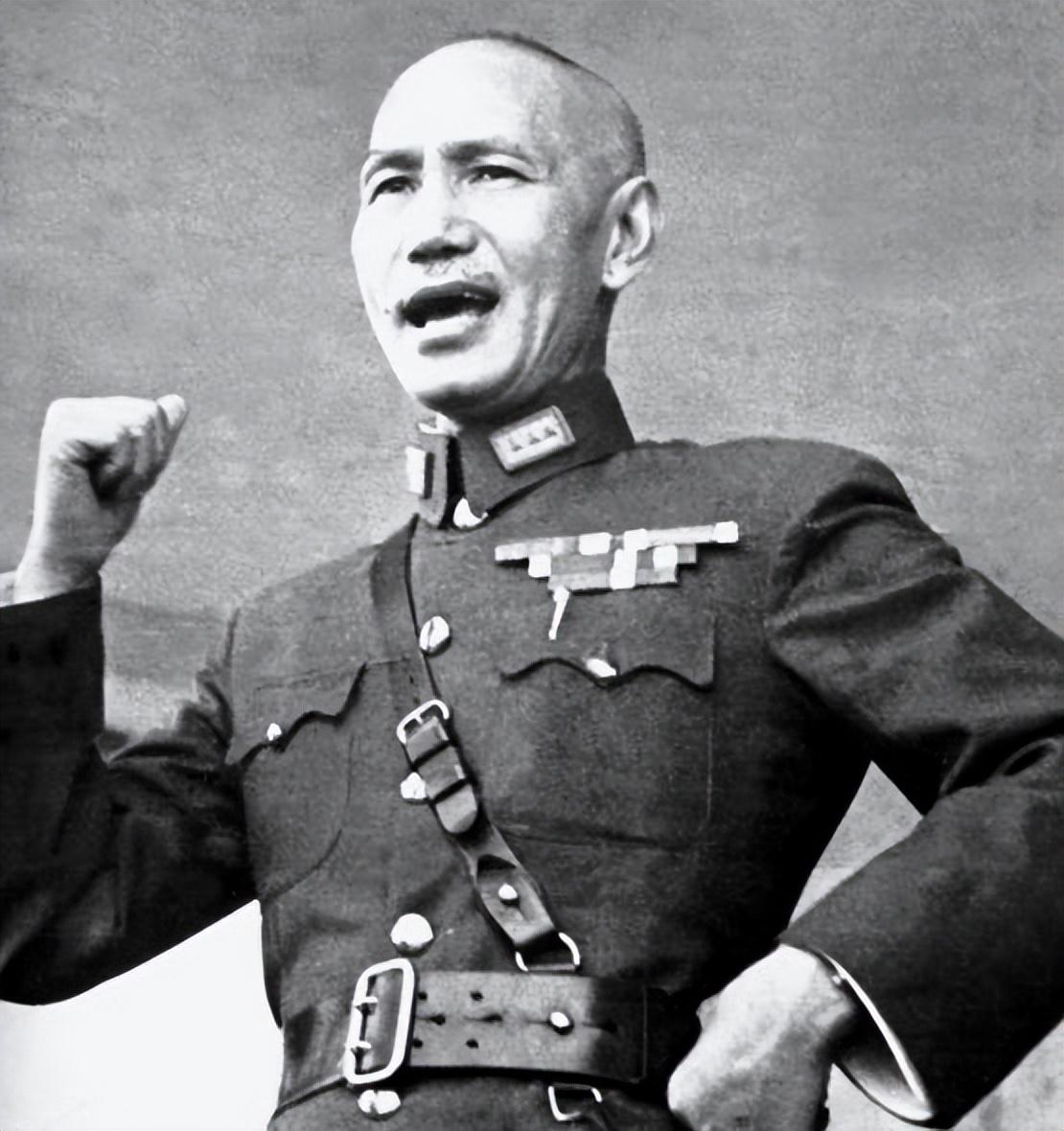

1981年春天的纽约,一场特殊的对话引发了广泛关注。当美国记者向年迈的宋希濂抛出“毛泽东与蒋介石谁更伟大”的问题时,这位经历过无数风雨的老人抬眼反问:“你真的认为蒋委员长能和毛主席放在同一个天平上?”声音沙哑却干脆有力。刹那间,尴尬的沉默笼罩现场,紧接着闪光灯此起彼伏,这一幕很快被写进了第二天的报纸。

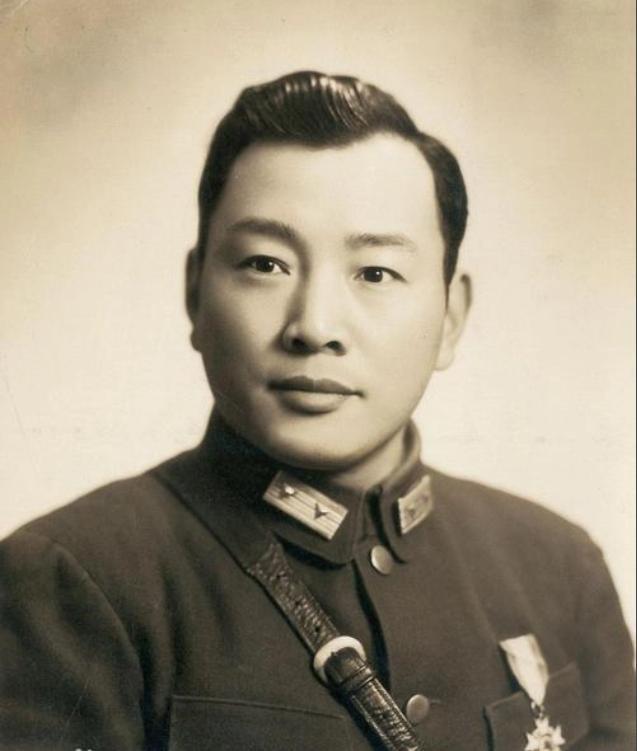

彼时,宋希濂刚在异国机场结束与儿女的短暂团聚,情绪还未平复,就被媒体团团围住。记者抛出的“谁更伟大”这一话题,对他而言并不新鲜,却如同一把锋利的刀子,再次剖开他漫长而复杂的回忆。从黄埔教场的热血呐喊,到白公馆铁栅栏后的漫长黑夜,再到特赦那日北京冬阳洒在肩头的温暖,每个阶段都深深烙印着他复杂的情感与经历。

回溯到三十余年前的1949年,西南战役失利后,宋希濂被俘并押解至重庆。最初,他以为自己将面临死路一条,甚至做好了“留个干净名声”的准备。然而,迎接他的却是杨勇将军平静的一句话——“先把心放稳,再想明天。”短短十个字,对于一位败军之将而言,比刀枪更具冲击力,也更有分量。它预示着一种全新的生机:改造,而非清算。

在改造期间,外界不断传来新政权整顿金融、平抑物价的消息。宋希濂回想起昔日贵阳街头“一担钞票买不到一把青菜”的荒诞景象,断言要稳住市场,没有三五年时间下不来。然而,令他惊讶的是,不到一年时间,物价曲线便趋于平缓。原本听惯军机处空洞口号的他,第一次意识到治理国家或许真有另一套逻辑:依靠老百姓,而不仅仅依靠警备司令部。

1950年,报纸上登出“进军西藏、签订十七条”的电讯,宋希濂惊讶得合不拢嘴。那条雪域要道,抗战时期他就做过调研,却始终未能付诸实践。此刻,却被新政府轻描淡写地写成八九百字通稿,“和平解决”四个字尤为刺眼。原来,强硬与温和也能完美兼容。

随后的成渝铁路建设,更让宋希濂彻底改观。清末时期筹款未果、战后招商依旧失败的工程,在解放后仅用两年时间便顺利通车。那天,白公馆里忽然传来汽笛声,窗外工人挥舞着红旗。宋希濂瞪大眼睛,心中暗叹:“原来钢轨真能从图纸走到山川。”

朝鲜炮火燃起时,宋希濂听到“志愿军”三个字,条件反射地摇头。在他当年军校课堂的认知里,“美军太强”是共识。然而,当“长津湖”几个音节传回渣滓洞,牢里爆发出低沉却持续的议论声:“这个新中国,连老天都给了几分面子。”

还有一次冲击来自1953年。监狱长打开铁门,押进一个双脚带镣的干部,理由竟是贪污几百块公款。宋希濂心想:要是按照旧日行规,这种事顶多“调职了事”,哪里用得着上锁链?官与民在一条尺度上接受审判,这件事日后成为他评价两党差距的重要注脚。

1959年大赦,宋希濂第一次自由地站在北京街头。他看见青年在路灯下热烈讨论炼钢配比,看见女工骑车穿梭于厂区之间。多年后讲到那一幕,他轻轻叹气:“蒋让人谈政治,毛让人谈明天。”

1980年,宋希濂获批赴美,带着妻子穿越太平洋。许多人以为他要就此安度晚年,谁知他在纽约忙得比谁都欢——筹备“中国和平统一促进会”。白纸黑字写下的宗旨,是孙中山“和平奋斗救中国”的延伸,也是他“军人不言退”的固执体现。彼时岛内外局势依旧拉锯,他却坚信“统一是必成之事,只争早晚”。

正因如此,当美国记者再次抛出“谁更伟大”的问题时,他几乎没有思索便回答道:“毛泽东主席比蒋介石要高明太多,他们压根不是一个级别。”这句评价不仅针对军事方面,更针对治国理念。蒋善用信任圈,而毛善用天下才;蒋言民主而行专断,毛干实事却常自省。宋希濂说得直白:“打仗,我替他卖命;背锅,他让我顶;这账我算得清。”

当美国记者追问理由时,他举了三个例子:一是经济方面——新政府一年时间便稳住了物价;二是民族问题方面——西藏和平协定的成功签订;三是反侵略方面——抗美援朝战争的胜利赢得了国威。“如果把这些成绩摊在桌上,你们就知道‘伟大’二字值多少钱。”他半开玩笑地说道,却也是最朴素的比较。

美国记者还想就私人恩怨深挖下去,宋希濂却摇手笑道:“讲私人,我亏得多;讲国家,我服得心甘。”这话不带刻意渲染的成分,更像老兵之间对一盘战局的复盘。他自认曾与蒋共事过,上过前线也受过排挤;但当大历史展开时,他无法否认毛与中共在治理能力和战略魄力上所展现的维度是蒋本人所难望其项背的。

1993年冬,宋希濂因病卧床,仍时常留意两岸消息。护士听不懂中文,只记住他常念的两个词:“家”“统一”。临终那天,他把孩子叫到床前低声交代:若台湾回归,“记得告诉我”。这句嘱托未必能实现传说中的“地下有知”,却让在场亲友红了眼眶。

六十年的曲折人生,把一位黄埔少壮派送进了共产党监狱,又把他从美国讲台推上了统一前线。他自认“命途多舛”,却同时觉得“值”。外人或许疑惑他为何对昔日对手推崇备至,但他明白:真正的比较不在于口号和情感,而在于实绩与格局。正因此,他才能毫不迟疑地回答——两个人,不在一个级别。