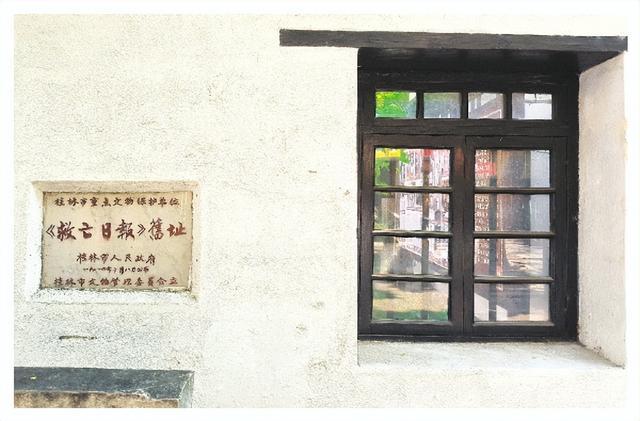

《救亡日报》旧址被列为文物保护单位碑文。

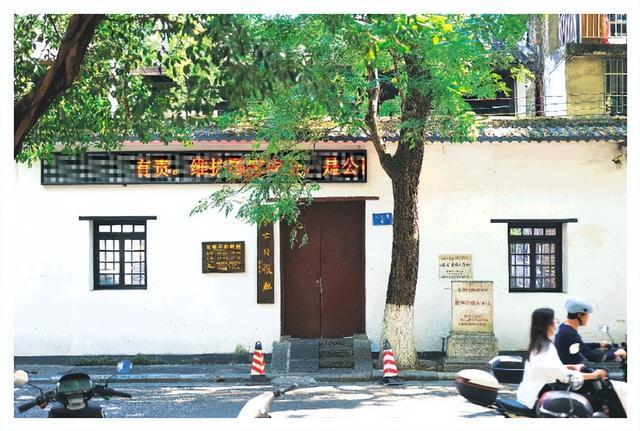

《救亡日报》旧址外观。

开栏语:

当央视荧屏上《阵地》的烽火燃起,一段尘封的桂林抗战记忆正被悄然唤醒。那些激荡在漓江两岸的文化呐喊,那些镌刻在七星岩下的精神印记,穿越八十余载时光依然震撼人心。这座以山水甲天下闻名的城市,曾是中国抗战文化的重要策源地,夏衍、田汉、欧阳予倩等文化巨匠在此以笔为枪,书写了中华民族抗战史上最壮丽的文化篇章。

本系列报道将沿着《阵地》的叙事脉络,带您走进这段被历史尘封的抗战记忆。通过剧集与史实的交织,感受桂林这座英雄城市跳动的抗战脉搏,聆听那些穿越时空依然振聋发聩的文化强音。

随着央视热播剧《阵地》的播出,一段以笔为枪的抗战岁月重回大众视野。首集亮相的冯绍峰饰演的夏衍,让熟悉桂林抗战史的观众倍感亲切。这位中国左翼作家联盟的领军人物,与桂林的文化抗战故事,要从一张具有特殊历史意义的报纸——《救亡日报》说起。

1938年:《救亡日报》的桂林转折

剧中夏衍初登场时身居上海,这位35岁的中共党员、左翼作家联盟常务委员,实则是中国新文化运动的先驱者之一。1937年淞沪会战爆发后,上海市文化界救亡协会迅速组织起来,国共两党决定共同创办《救亡日报》作为文化界统一战线的喉舌。1937年8月24日,这份承载着民族救亡使命的报纸在上海创刊,郭沫若出任社长,夏衍担任共产党方面总编辑。

该报创刊初期即确立了"广开言路"的方针,不仅报道各党派的抗日主张,更通过组织救亡运动与群众建立紧密联系。然而创刊仅三个月,随着上海沦陷,《救亡日报》被迫停刊。在郭沫若的主持下,报社辗转香港后于1938年1月1日在广州复刊,社址设在长寿路。

但广州的平静未能维持太久。1938年10月,日军对广州形成三面围攻之势,《救亡日报》再次面临迁徙。这次,他们将目光投向了西南重镇——桂林。

桂林复刊:文化火种的艰难守护

电视剧第三集将镜头转向1938年冬的桂林。夏衍率领报社同仁乘船溯漓江而上,沿途秀美的山水与战火纷飞的现实形成鲜明对比。剧中出现的桂林米粉店、三花酒坊等本土元素,让观众倍感亲切。周恩来对夏衍的指示言简意赅:"自筹经费,尽快复刊。"

此时由李晨饰演的李克农已先期抵达桂林,作为八路军桂林办事处主任,他正着手建立这个抗战重要据点。要使《救亡日报》在国民党统治的桂林复刊,需解决两大难题:政府许可与经费筹措。周恩来、李克农等人多次拜会李宗仁、白崇禧等桂系将领,最终获得支持并获补助经费。

为筹集更多资金,夏衍专程赴港,通过廖承志从海外华侨捐赠中拨得1500港币。李克农则从办事处仓库调拨白报纸,加上郭沫若带来的款项,确保了报纸按时复刊。1939年1月10日,《救亡日报》在桂林太平路重新出版,夏衍在长篇纪实《长途》中记载:"兴奋使我一夜不能入睡,我睁着眼睛直等到天明。"

以墨为锋:桂林文化抗战的辉煌岁月

剧中真实还原了八路军桂林办事处与救亡日报社的旧址场景。位于市中心的报社旧址,这座带小院的砖木结构两层楼,见证了中国文化人最壮烈的坚守。在敌机日日轰炸、纸张极度匮乏的恶劣环境下,夏衍带领同仁将报纸办成了抗战大后方最重要的舆论阵地。

报社最高发行量突破万份,影响远达南洋。夏衍建立的每日评报制度激发了全社热情,他本人更是笔耕不辍,两年间撰写450余篇社论,累计50余万字。报社同仁送他的对联"文章怀真理而俱来,脑汁比墨汁而齐下",正是其工作状态的真实写照。

这座看似普通的砖木小楼,实则是抗战时期重要的进步文化枢纽。夏衍的卧室既是工作室又是接待站,许多投奔革命的青年和文化人士在此找到组织。报社从初到桂林时的12人,发展到近50人的规模,被称作"第二个八办"。

在中共南方局领导下,桂林汇聚了四分之一的海外归国文化人士。他们以抗日民族统一战线为旗帜,在七星岩下、漓江之畔创造了影响中外的文化奇迹。这座城市因此获得"抗战文化城"的美誉,其文化影响力至今仍在延续。

如今,修缮一新的救亡日报社旧址静立于市中心。这座340平方米的两层建筑,四面3米高的封火墙依然坚固,60平方米的内庭园见证过多少文化人的激昂讨论。2011年的修缮工程,让这段历史记忆得以永久保存。

当《阵地》的镜头扫过这些历史场景,我们仿佛能看到夏衍们在油灯下奋笔疾书的身影,听到印刷机运转的轰鸣,感受到那个时代文化人炽热的爱国情怀。这段历史不仅属于桂林,更属于整个中华民族的精神记忆。

桂林市融媒体中心 记者苏展 文/摄