1972年,北京一家医院里,病床上的梁思成虚弱的躺在病床上,此刻,他已到了弥留之际却仍没有多言。

守在一旁的妻子林洙则神情凝重,更是哀伤不已,但她已经习惯了这样的沉默——从嫁入梁家那一刻起,这沉默便如影随形。

十年婚姻,她以为自己终能换来丈夫的一声“依靠”,可直到此刻,她依旧不知,自己在这段关系中,到底是“妻”,还是一个被需要时才被提起的“照料者”。

忽然,梁思成费力地睁开眼,喃喃吐出了八个字,这八个字,也让林洙再也忍不住崩溃痛哭。

那么,梁思成究竟留下了怎样的八个字?这八字背后,又有多少不为人知的无奈?

初心萌动

1950年代初,清华园里满目书香,那时的中国虽动荡未止,但学术的土壤依旧顽强地滋养着一批批青年才俊。

就在这样的背景下,林洙,一个尚带着稚气却眼神坚定的姑娘,背着沉重的行李,从南方的故土踏上了北上的列车,进入了这座学府。

她的父亲是一位在铁路系统任职的工程师,知识分子的身份让他对教育有着近乎执着的期待。

也正是因为这一份执念,他不惜动用自己在工程系统多年积攒的人脉,辗转托人递了一封信,送到了林徽因的手中。

这封信改变了林洙的一生。

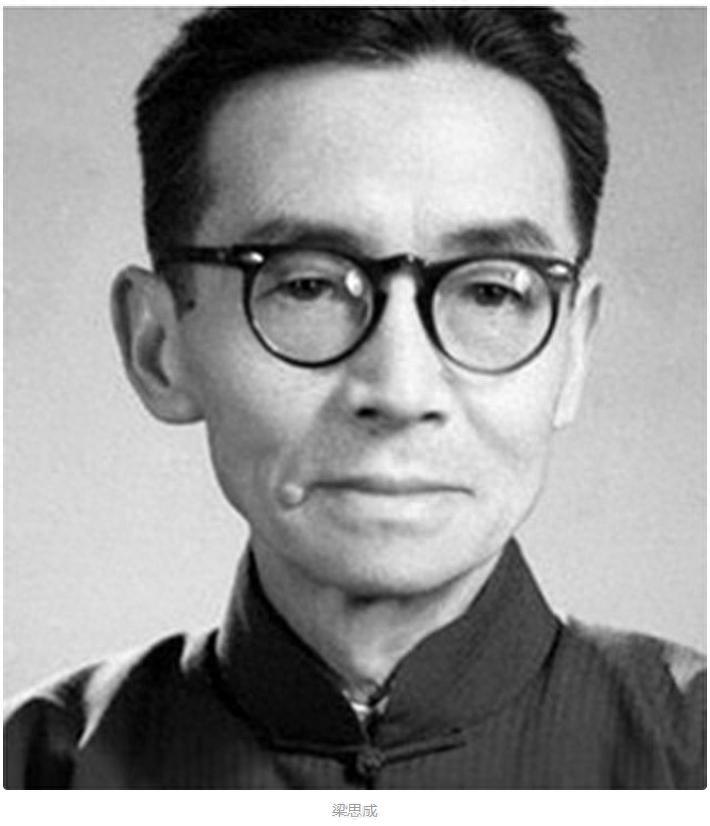

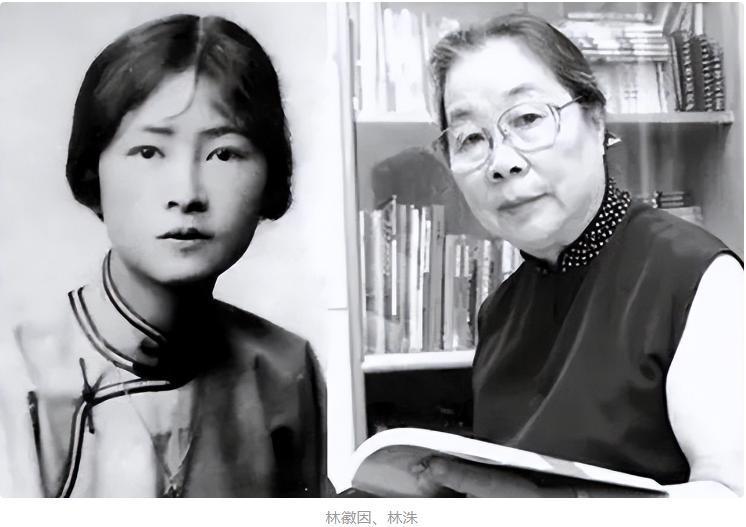

林徽因,那时已是名满京城的才女,与丈夫梁思成并肩在清华执教,在建筑史的研究领域成就斐然。

作为一位女性建筑师的先锋,她温婉而坚定,谈吐间不乏思辨的光芒,而当林洙第一次步入梁家老宅,看见林徽因时,那一刻,她几乎是屏住了呼吸。

这位才女的风采令人着迷,但真正让林洙目光停驻的,是站在林徽因身侧的那位男士——梁思成。

他不是典型的英俊,却有一种令人难以抗拒的魅力,他言语不多,讲课时却是逻辑缜密,尤其当他讲起中国古建时,眼中那股光亮让听者忍不住屏息凝神。

林洙也并不记得自己是在第几次的“梁家之行”里,开始注意到这个比她年长许多的老师,她甚至不知道,这种默默的注意,什么时候从敬慕逐渐转化为内心深处的一点悸动。

但她清楚地知道,那是属于林徽因的男人,是一段完美爱情的主角,是她无法涉足的高塔,她站在外头,只能仰望。

这期间,她也看到林徽因如何细致地给梁思成整理讲稿,又看到梁思成夜深时为病重的妻子细心熬药。

那个家虽不大,却温情满满,她在羡慕之余,内心的那一点私心也慢慢地埋藏了下去。

深陷旋涡

后来,林洙离开清华后像大多数青年人那样工作、恋爱、成家。

她曾以为嫁给程应铨,是命运对她最好的安排。

程应铨是位谦逊有礼的青年教师,儒雅而不失朝气,虽比不上梁思成的声望,却也算是那个时代不可多得的才俊,他们的婚礼办得也并不铺张,却热热闹闹。

婚后刚开始的几年,他们的日子虽不富裕,却也过得温吞稳妥,两人育有一儿一女,日子就在柴米油盐中缓缓展开。

可谁也没料到,那场席卷全国的风暴,悄然改变了所有人的轨迹。

程应铨因一些学术观点一夕之间从三尺讲台跌入漩涡,随后被隔离审查并入狱,这让整个家庭顿时陷入极度困顿。

在最该共度难关的时刻,林洙做出了一个令许多人无法理解的决定——离婚。

她没有等丈夫平反,也没有带着两个孩子四处奔走呼告,她冷静而迅速地划清界限,甚至连孩子的姓氏也换掉,只字未提他们的父亲是谁。

有人骂她无情,有人说她聪明,但只有林洙知道,她不是为了自己,而是为了保住两个孩子的未来。

她明白,感情和道义往往不堪一击,活下去才是第一要务,可她也没想到,这场舍弃之后,命运又会兜兜转转,把她送回了清华。

1959年,林洙以“资料管理员”的身份再次踏进清华园,此刻的梁思成,已是满头华发的老者。

1955年,他失去了林徽因,期间也失去了很多朋友,失去了年少时的意气风发,可他仍旧身形挺拔,傲立在学术世界的山巅。

而林洙的到来,于他而言,是一次偶然的重逢,但对于林洙来说,却像命运精心安排的一场“复试”。

起初,他们的交集只是事务性的:抄写资料、整理文件、核对档案,但梁思成毕竟是个经历过风雨的人,他看人不只看表象,而林洙,也早已不是那个只会仰望的女孩。

她开始以一种合作者的姿态接近他,言语中不卑不亢,做事沉稳细致。

日子久了,梁思成逐渐松了口气,把更多项目的资料交由她处理,他们的关系,在频繁的互动中悄然变化,渐渐从同事走向“朋友”。

有一天清晨,梁思成递给林洙一封信,那封信没有抬头,没有称谓,只有寥寥几句平静的话语——他感谢她的陪伴、感激她让自己在孤独中找到了温暖与秩序。

没有一句“我喜欢你”,没有承诺,没有热烈的表白,却正是这份含蓄与克制,深深打动了林洙,她将这封信视为“告白”,视为一段新人生的开始。

十年婚姻

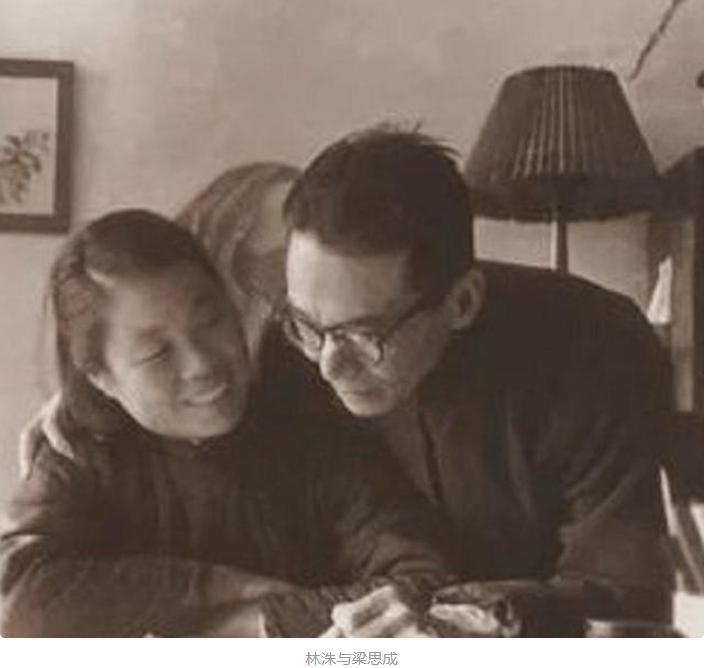

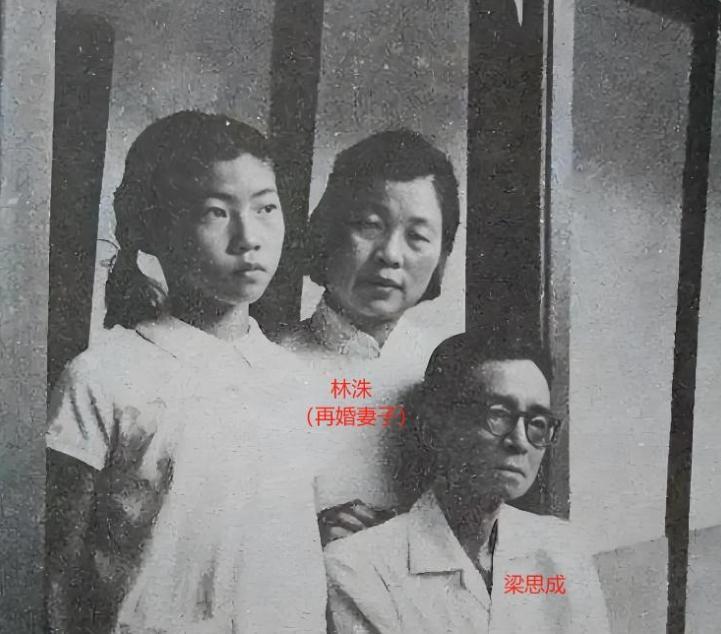

1962年,61岁的梁思成再婚牵起了比自己小了近二十岁的林洙的手。

他们的婚礼没有宴请宾客,也没有张灯结彩,甚至没有像样的婚礼誓言,而这段婚姻,也从一开始就注定了无法真正靠近。

梁思成的心,早已有了坚不可摧的守门人,林徽因的名字,虽早已尘封于墓地,但在梁家的屋檐下,却仍旧鲜活地存在着。

她的画像悬在书房正中,她用过的笔记本仍旧摆在案几,她生前喜爱的紫砂壶、黄铜书签、香樟木衣柜,甚至她习惯坐着的藤椅,梁思成都一一保留了下来。

因此,林洙踏进这座屋子,便仿佛踩在林徽因的影子上,但她并不甘于只是个“新来的”。

她试图清理那些旧物,想把厨房重布置,想换下客厅那些沉旧的布艺,可每一次试图“更新”,都在梁思成无言的眼神中戛然而止。

他不曾怒斥、不曾质问,但一句“放回原位吧”,便胜过千言万语。

林洙明白,这屋子里,她不过是个居住者,不是主宰者,她只能努力地适应、忍让。

此后,她每日早起为梁思成备好早餐,为他整理讲义,亲手揉面、煮粥、收拾床铺,甚至连林徽因年迈的母亲,她也亲自照料——喂饭、擦身、端便盆,从不喊累。

她希望,用这些琐碎的奉献,换得一丝接纳,可她没有料到,她的婚姻不仅要面对过去的“林徽因”,还要承受梁思成本人的“戒备”。

在林洙被清华校方举报挪用公款时,她惶恐地等待梁思成的支持,可她迎来的,是男人的沉默。

他没有质疑她,但也没有为她奔走澄清,他像一位冷静的旁观者,将情感彻底隔绝,只从程序角度考虑后果。

那一刻,林洙心中清楚:她是他的“生活帮手”,不是可以并肩扛事的“亲密爱人”。

在金钱上,梁思成也始终把握着尺度,虽为名震国内的建筑大师,却从未让林洙掌管过家中开销。

她每月只能拿到固定的“生活补贴”,想买衣物得细细盘算,连给自己孩子的零花钱,也要咬牙克制。

他对金钱的谨慎,仿佛是一种无声的警告:我信不过你。

更让林洙心寒的是——两个孩子,竟然成了她与丈夫之间无法跨越的障碍。

梁思成从未将林洙的子女视作“家人”,他们不能随便出入主宅,就连他们的用物若一旦误放在梁思成的桌案上,也会引来他的不悦。

林洙多次低声请求,希望丈夫能为儿子在升学问题上出个主意,得到的回应却冷得刺骨:“读什么大学?去乡下锻炼锻炼更好。”

更难的是,她的努力无人可诉,梁家亲属对她的存在从未真正接受过,梁思成的女儿梁再冰甚至当面斥责她“不要脸”,还曾动手打她。

她哭过、闹过,可梁思成却始终选择沉默,只是一声叹息、一个转身,就将所有冲突抛在她一人肩上。

她不是不想走,可她知道,她一无所有,离开梁思成,她不过是个平凡的中年离异妇人,带着两个孩子,无背景无支援,而留下,她还有一个尊贵却空心的头衔——“梁夫人”。

她最终选择了留在那座四合院,继续洗衣煮饭、擦拭书桌,甚至每月按时清理林徽因的遗像。

她不傻,她知道梁思成从未真正接纳她,可她在等,等有一天,丈夫能喊她一声“老婆”,或哪怕只是某个黄昏,递来一杯水,说一句“你辛苦了”。

八字遗言

1972年初,北京的一家医院里,病床上的梁思成已是气若游丝。

围在床前的人不多,亲属三两,好友一二,林洙坐在床尾,双手交叠在膝上,眼神呆滞。

直到临终那一刻,梁思成费力地睁开眼睛,艰难地转头,看向林洙:“这些年,多亏了林洙。”

这八个字,说得轻,落在林洙心里却重若千钧。

她怔住了,随即眼泪止不住地涌出,不是因为这句话有多温暖,恰恰相反,她是因为这句话太清冷。

她曾幻想过,在丈夫弥留之际,他会抓住她的手,说一句“谢谢你陪我到最后”,或者哪怕一声“我一直记得你的好”,但没有,没有一丝眷恋,也没有一点柔情。

“多亏了林洙”——这像不像一个上司对秘书的表扬?像不像一个老人对护工的感谢?那

八个字,如此清醒,如此疏离,仿佛她从未真正走进过他的心里,只是在他需要照顾的日子里,扮演了一个合格的助手。

林洙哭得几近崩溃,可她知道,她不是哭梁思成的离去,而是在为自己长达十年的卑微和努力,终于在这一刻有了答案——终究,她只是个过客。

更讽刺的是,这句“临终谢语”,很快被亲属传了出去,却被演绎成“深情回顾”。

有人说,梁思成这八个字是对她最高的认可,是临终前唯一想起的人,可只有林洙自己知道,梁思成在世时,从未叫她一声“爱人”,更未在人前真正将她介绍为“妻子”。

十年陪伴,一句“多亏了林洙”终成全部回响,这八个字既是感谢,也是无声的划界。

有些爱,生前得不到;有些名,死后才被记起,林洙与梁思成的十年,就这样,成了一场没有结局的等候。