近期,笔者在一家数百元价位的自助餐厅用餐时,发现原本期待的‘三文鱼’刺身,口感竟变得如同嚼蜡,满是淡水虹鳟的‘垃圾’质感。这已是笔者第五或第六次遭遇此类‘变味’事件,不禁对中国‘三文鱼’市场深感绝望。

本文不探讨‘三文鱼’的严格定义,仅就消费者直观感受而言,传统认知中的‘三文鱼’,特指以刺身闻名的大西洋鲑。然而,如今这一名称却被国内养殖的淡水虹鳟‘强行借用’,导致市场混乱。

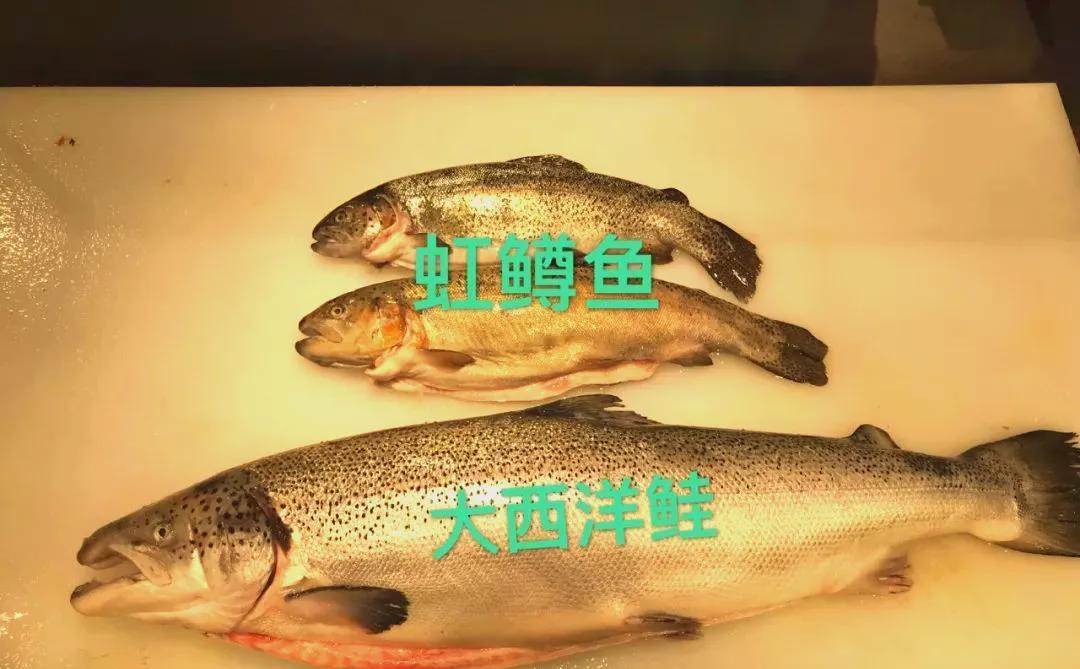

抛开生物学分类,我们先从直观感受上对比两种鱼:

大西洋鲑:咸水鱼,生长于海洋;淡水虹鳟:淡水鱼,养殖于湖泊。

大西洋鲑:肉质橙黄,纤维细腻;淡水虹鳟:肉质偏红,纤维较粗。

大西洋鲑:脂肪线厚实饱满,入口即化,脂香浓郁;淡水虹鳟:脂肪线薄散,质地偏硬,腥味明显。

简言之,大西洋鲑的美味程度远超淡水虹鳟。更关键的是,作为咸水鱼的大西洋鲑,寄生虫风险较低;而淡水虹鳟作为淡水鱼,寄生虫问题更为突出。

如今,众多餐厅为降低成本,将‘三文鱼’从大西洋鲑替换为淡水虹鳟。成本大幅降低,但口感与安全性也大打折扣。

作为消费者,我们难以从‘三文鱼’这一名称上区分鱼种,只能通过尝试或选择明确标注‘大西洋鲑’的餐厅来避免踩坑。然而,这样的餐厅寥寥无几,而电商平台上的‘大西洋鲑’又难以让人放心购买。

‘三文鱼’名称被毁的根源,可追溯至2018年。当时,伪中国水产流通与加工协会联合多家淡水虹鳟养殖企业,发布了《生食三文鱼》团体标准,将三文鱼定义为鲑科鱼类的统称,包括大西洋鲑、虹鳟等。这一标准,无疑是对‘三文鱼’概念的强行篡改。

自2018年起,消费者心中美味的‘三文鱼’形象,被彻底颠覆。

从生物学角度看,大西洋鲑(学名:Salmo salar)与虹鳟(学名:Oncorhynchus mykiss)虽同属鲑科,但分属不同属种。这类似于黄牛与山羊、辣椒与烟草的分类差异。若你想吃大西洋鲑(三文鱼),却给你上虹鳟,就如同你要羊肉却给你牛肉,要枸杞却给你烟草或辣椒,这显然难以接受。

‘三文鱼’这一美食,已被急功近利的养殖公司毁于一旦。我们期待有商家能勇敢站出,明确标注‘大西洋鲑’,让真正的三文鱼与淡水虹鳟区分开来,让美食爱好者能享受到应有的美味。

赞同本文观点,请转发支持;喜欢本文内容,欢迎关注‘活在信息时代’哦:)