给以色列带来最沉重打击的,并非阿拉伯世界的联合施压,也不是联合国的决议草案,而是其最铁杆的盟友——美国。这一盟友关系的突变背后,究竟隐藏着怎样的利益博弈?中东这盘错综复杂的棋局,又将因此迎来怎样的转折?

178名国会众议员集体发难,总统特朗普直接划下红线,这场罕见的双重施压,让一向在以巴问题上偏袒以色列的美国,突然站到了盟友的对立面。以色列在加沙地带的军事行动持续升级,其野心已不仅仅局限于军事行动,更包括吞并约旦河西岸与加沙地带巴勒斯坦领土的计划。

自冷战结束以来,美国始终是以色列最坚实的后盾,每年近40亿美元的军事援助从不缺席。联合国安理会的反以决议,也总能被美国一票否决。即便以色列的扩张行为引发全球不满,美国的外交站台也从未动摇。

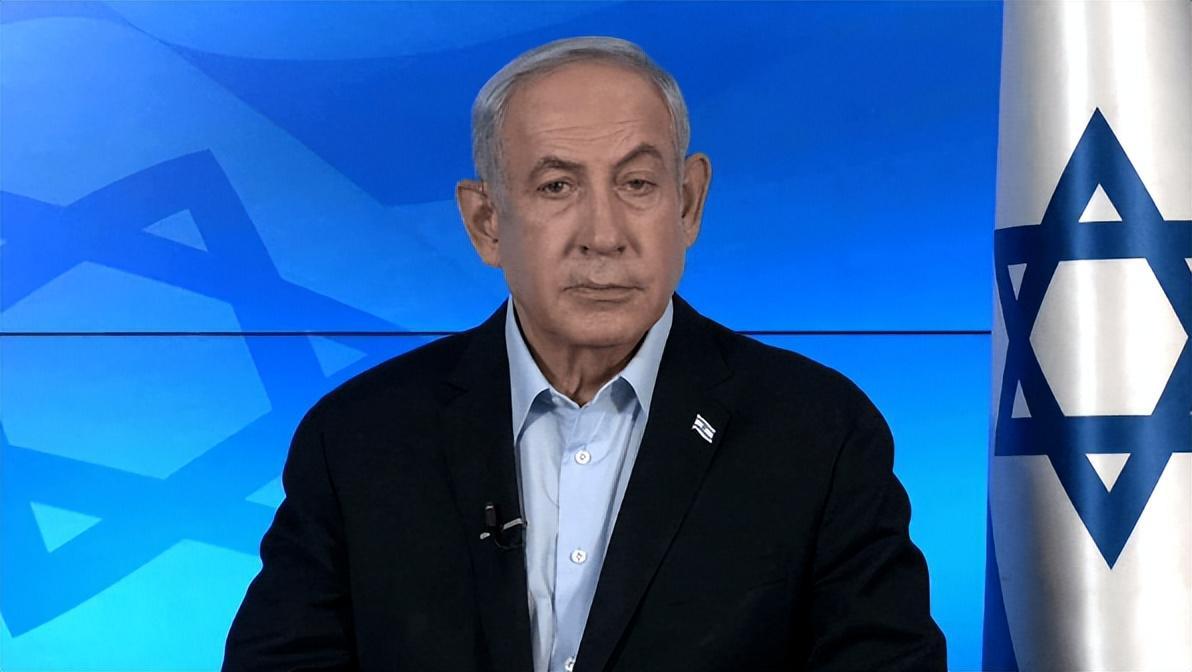

然而,这一次,华盛顿的态度却来了个180度大转弯。这不仅让内塔尼亚胡政府陷入慌乱,更让整个中东的权力天平开始倾斜。最先亮出底牌的是美国国会,9月25日,178名民主党议员联名向内塔尼亚胡递交信函,表达了对以色列军事行动的强烈反对。

签署者囊括了民主党众议院全部领导层,占民主党众议员总数的绝大多数。这绝非个别政客的意气用事,而是美国立法层面释放的集体立场,其分量足以让以色列政府坐立难安。要知道,美国国会掌握着对外援助的钱袋子,这种明确的反对态度,早已超越了外交表态的范畴。

国会的发难刚过,白宫的表态更像一盆冷水,彻底浇透了以色列的扩张野心。面对记者追问,特朗普毫不含糊地宣称不会允许以色列吞并约旦河西岸地区。一句斩钉截铁的“这不会发生”,被外界解读为给以色列划下了不可逾越的红线。这一幕连欧洲盟友都倍感惊讶。

要知道,特朗普政府上任以来,一直贴着“史上最亲以”的标签。承认耶路撒冷为以色列首都、将美国驻以使馆迁址、推动《亚伯拉罕协议》为以色列打通与阿拉伯国家建交的通道,每一步都在偏袒以色列的利益。如今突然变脸,显然不是一时冲动。

据多方信源披露,特朗普在此前与埃及、约旦、卡塔尔、土耳其和阿联酋等国领导人的会谈中,已多次作出同样的保证。这背后,是阿拉伯世界的强烈反对形成的巨大压力。阿联酋等国早已明确表态,吞并约旦河西岸是绝对的红线,一旦成真,将直接终止以色列与阿拉伯国家关系正常化的进程。

沙特外交大臣费萨尔王子就曾透露,特朗普非常理解吞并西岸的严重后果。对美国而言,推动阿拉伯国家与以色列和解,是其巩固中东影响力的核心抓手。若因以色列的激进行为功亏一篑,无异于自断战略臂膀。

美国的施压只是冰山一角,国际社会的反对早已形成合围之势。随着以色列军事行动升级,全球正掀起新一轮承认巴勒斯坦国的浪潮。乌拉圭、巴拉圭等国相继表态支持,西班牙、爱尔兰等欧洲国家也在推动议会通过相关决议。越来越多国家开始站在公平正义的立场,呼吁维护巴勒斯坦的合法权益。

法国总统马克龙更是直接放话,吞并西岸不仅是美欧的红线,更将意味着《亚伯拉罕协议》的终结。这份协议是特朗普政府任内最拿得出手的中东成果,一旦破产,不仅会让美国颜面扫地,更会让地区和平进程倒退数年。这是美国无论如何都不愿接受的结局。

此刻的内塔尼亚胡,正站在进退两难的悬崖边。他必须安抚联合政府中的极右翼伙伴,这些势力将领土吞并视为神圣使命。一旦内塔尼亚胡向美国妥协,极有可能引发政府崩溃,让他失去执政根基。要知道,他的联合政府本就依赖极右翼政党的支持,稍有不慎便会陷入倒台危机。

对外,美国是以色列不可或缺的生命线。F-35战机的供应、铁穹防御系统的技术支持、联合国的外交庇护,公开对抗无异于自断臂膀。这种内忧外患的困局,让这位纵横政坛数十年的老手,陷入了前所未有的执政危机。

所有人的目光,都聚焦于下周一内塔尼亚胡与特朗普的白宫会面。这场会谈堪称决定以美关系走向的关键一局。有分析认为,内塔尼亚胡可能会提出有限吞并方案试探底线,而特朗普或许会以“暂缓吞并”为条件,换取以色列在其他议题上的配合。但无论如何,以色列的扩张野心已被死死摁住。

从历史经验来看,中东和平之路从来布满荆棘。1993年《奥斯陆协议》带来的希望,被一次次暴力冲突击碎;2000年戴维营会谈的努力,也因领土争议功败垂成。但每一次关键节点的理性选择,都可能成为破局的契机。

如今,美国的施压、阿拉伯国家的反对、国际社会的声援,共同形成了遏制冲突升级的力量。这股力量不是要打垮以色列,而是要将地区局势拉回谈判轨道。如果以色列能看清局势,及时收敛激进行为,放下单边扩张的幻想;如果内塔尼亚胡能顶住国内极右翼压力,展现出政治家的远见;如果各方能以地区稳定为重,放下分歧回到谈判桌前,或许就能为这一长期动荡的地区,带来一丝和平的曙光。

毕竟,加沙的废墟上早已埋下太多悲伤,约旦河西岸的橄榄枝也等了太久。炮火只会带来毁灭,唯有对话,才能真正终结苦难。中东的和平或许遥远,但每一次向理性的靠近,都在为黎明的到来积蓄力量。