近年来,韩国社会对中国朝鲜族的态度引发广泛关注。尽管两国同属东亚文化圈,且中国朝鲜族与韩国人在语言、文化上高度相似,但韩国社会却长期存在对其的歧视现象。韩国学者安志娟在北京大学撰写的博士论文,深入剖析了这一问题的根源与影响。

安志娟的研究指出,韩国民族主义中存在明显的种族偏好。自19世纪末以来,韩国通过檀君神话等历史叙事,构建了以自身为中心的文明观,将周边民族视为“野蛮人”。这种观念在20世纪日本殖民时期进一步强化,韩国人通过强调血统纯净来抵抗同化。战后,韩国政府继续在教育体系中推广单一民族理念,导致民族主义逐渐演变为一种排外的种族型意识形态。

韩国民族主义的种族偏好可追溯至19世纪末。当时,朝鲜半岛学者通过檀君神话,将自身定位为东亚文明的中心,而将日本人、满族等周边民族视为“野蛮人”。20世纪日本殖民时期,韩国人为了抵抗同化,进一步强化了血统纯净的观念,将单一民族概念作为文化防御的核心。

战后,韩国政府在教育体系中广泛推广共同祖先和传统的理念。仁荷大学教授崔英美的研究指出,韩国民族主义属于典型的种族型,而非包容性的市民型。这种民族主义在政治上有助于团结民众、激发爱国心,但在21世纪韩国经济发达后,却逐渐成为排外的借口。

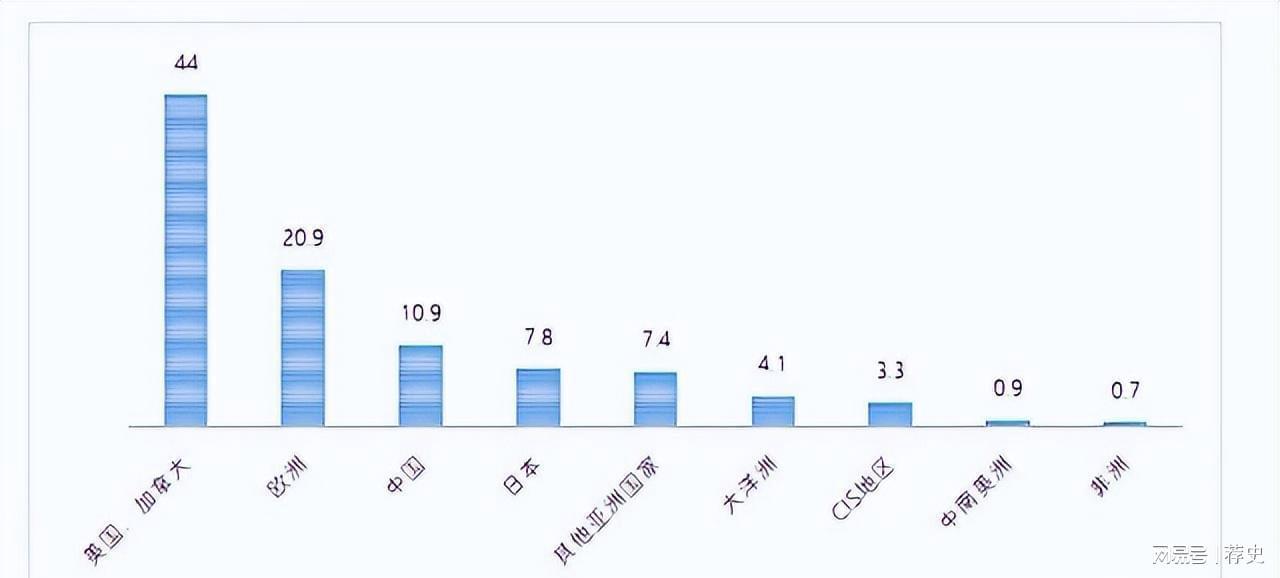

安志娟在论文中提到,韩国人对外国人的态度存在明显的双重标准。对美国人等白人群体,韩国人表现出极大的友好,认为他们先进、文明;而对东南亚人、非洲人、中国人等群体,则带有偏见,认为他们贫穷、不卫生、懒惰。2019年的一项调查显示,44%的韩国人对美加韩裔有好感,25%对欧洲韩裔持正面态度,但对中国朝鲜族的好感度仅为10.9%。

更令人震惊的是,31.9%的韩国人不认为中国朝鲜族是同胞,而认可其为同胞的比例仅为26.8%。这一数据表明,歧视并非个别现象,而是韩国社会的普遍心态。韩国媒体对不同群体的称呼也透露出疏离感:欧美韩裔被称为“侨胞”,中国朝鲜族被称为“朝鲜族”,前苏联的韩裔则被称为“高丽人”。

韩国媒体在塑造对中国朝鲜族的刻板印象方面发挥了重要作用。例如,电影《黄海》《犯罪都市》等作品,常将中国朝鲜族塑造成杀人犯、诈骗犯,将延边地区描述为冷漠残酷的地方。这种刻板印象自2000年代初开始形成,并深刻影响了公众对中国朝鲜族的看法。

现实中的歧视同样显著。韩国人内部存在明显的歧视链,对脱北者和中国朝鲜族均持排斥态度。韩国人普遍认为中国朝鲜族属于社会底层,与越南劳工地位相当,尽管他们在血统上与韩国人高度相似。

2019年的《对在外同胞的韩国人认知调查》数据进一步证实了这一点。仅10.9%的韩国人对中国朝鲜族持好感,31.9%不认为他们是同胞,这一比例远低于对欧美韩裔的态度。安志娟在论文中引用这些数据指出,歧视并非政策问题,而是深植于韩国社会的普遍心态。

在职场中,中国朝鲜族常遭遇冷遇。主管在分配任务时往往偏袒本地人,导致中国朝鲜族员工难以获得公平的发展机会。在社区生活中,邻居对中国朝鲜族保持距离,甚至通过宣传负面新闻来加剧敌意。

2010年后,韩国放松了对中国朝鲜族的入境限制,简化了签证手续,使其在韩国工作和学习更加便利。这一政策变化导致大量高端中国朝鲜族涌入韩国,取代了原有的底层劳工地位,转向专业领域。然而,政策放松并未消除歧视,反而加剧了中国朝鲜族对韩国的疏离感。

安志娟观察到,中国朝鲜族在韩国不再急于入籍,而是更倾向于获得永久居留权。入籍人数持续减少,他们将韩国视为淘金地而非归属地。与过去即使打黑工也要留在韩国不同,现在中国朝鲜族更注重自身利益,一旦觉得不符合预期便会选择离开。这一变化与中国经济的快速发展密切相关,国力增强使中国朝鲜族更有底气。

新一代中国朝鲜族受高等教育影响,在韩国接受教育后不再对妖魔化报道漠视。他们通过法律诉讼、组织抗议等方式维护自身权益。例如,韩国电池厂火灾导致19名中国籍朝鲜族员工死亡,尽管时薪较高,但物价上涨抹平了优势。更关键的是,他们视韩国为母国,却因现实歧视而感到失望。

歧视的持续存在导致中国朝鲜族在韩国形成了新华侨社会,并强化了他们的中国身份认同。首尔唐人街店铺林立,但韩国媒体却将其称为外部资本入侵。抗议浪潮此起彼伏,法庭案件增多。2020年代后,中国朝鲜族在韩国形成了流动稳定的社区,他们往返于中韩之间,实现社区自管。

身份分歧的加深引发了学术界的关注。安志娟的研究被广泛引用,韩国媒体也开始讨论这一问题。她指出,东亚族群关系不能仅依靠血统来维系。韩国单一民族主义在全球化时代容易演变为排外情绪,相比之下,中国在处理少数民族问题上表现出更大的包容性。

安志娟的论文戳破了韩国社会的泡沫。她遗憾地表示,如果韩国无法包容中国朝鲜族,就别期待他们会有民族认同。结果,中国朝鲜族越来越倾向于“中国认同”,脱离了“韩民族”的框架。这种分歧对韩国来说是一把双刃剑:一方面,韩国受益于中国朝鲜族的劳动力;另一方面,歧视却让双方关系紧张。

相比之下,哈萨克族或蒙古族移民在国外往往能更好地融入当地社会,而中国朝鲜族对中国认同的坚定性则源于韩国的歧视。政策松绑本应拉近双方距离,却反而加剧了疏离。安志娟作为韩国学者,基于事实表达了对这一现象的遗憾,这一点颇具内涵。