文丨西部君

国家级都市圈建设再迎重要进展。

日前,吉林省官方披露,《长春都市圈发展规划》已于今年8月获得国家发改委复函,并于近日正式出台。这一规划的落地,标志着长春都市圈成为继沈阳都市圈之后,东北地区第二个国家级都市圈,全国国家级都市圈数量增至18个。

目前,全国31个省市中,已有一半多地区获批国家级都市圈,其余多个省市也在积极推进相关建设,“一省一圈”的发展格局正在加速形成。

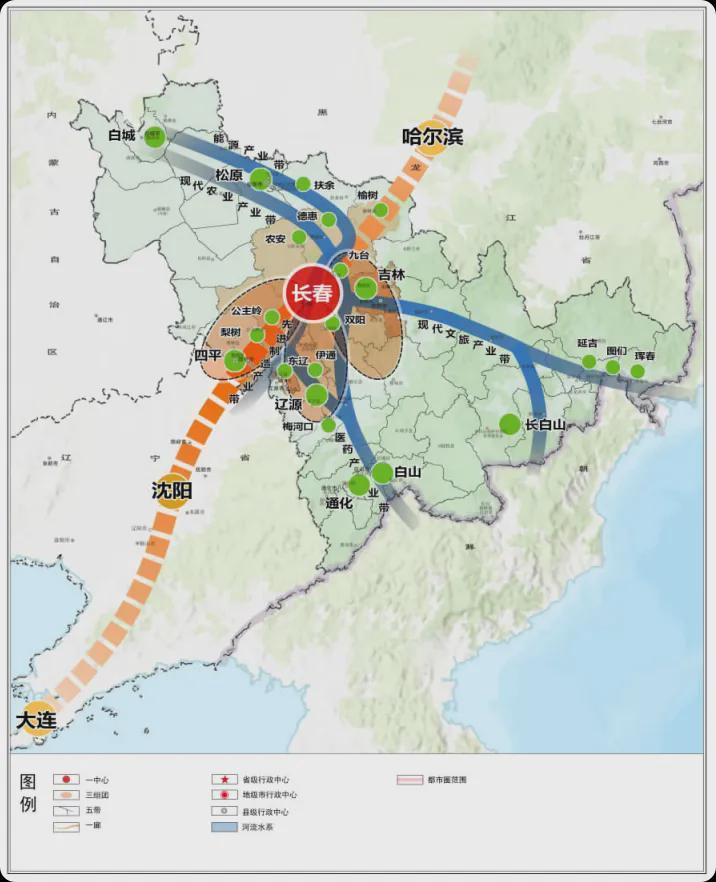

根据规划,长春都市圈以长春市为中心,联合吉林市、四平市、辽源市共同组成,规划面积约2.97万平方公里,常住人口约1210万人,经济总量占全省的67%。其辐射范围还延伸至松原市、梅河口市等区域,几乎覆盖了吉林全省的核心经济带。

长春作为吉林省会,经济总量长期占全省一半以上,首位度仅次于银川,常住人口接近全省的40%。然而,受限于经济总量和产业结构,长春尚未有效形成对全省高质量发展的支撑效应。因此,长春都市圈的建设被寄予厚望,旨在通过区域协同发展,带动全省经济提升。

目前,东北地区尚未有GDP万亿城市,沈阳和大连最接近,均已突破9000亿,长春则尚未达到8000亿。此次长春都市圈的获批,或为长春带来新的发展机遇。

《规划》明确,到2030年,长春现代化都市圈经济总量力争达到1.35万亿元,综合实力显著增强,区域一体化建设取得扎实成效,基本建成空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、产业分工协作、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈。

在长春之前,全国已批复17个国家级都市圈。若加上北京、上海、天津等直辖市,全国31个省市中,三分之二的地方已进入“国家级都市圈”时代。

2019年,国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,标志着中国“都市圈元年”的到来。此后,各地都市圈建设进入加速期,短短数年时间,都市圈已成为区域发展的主流趋势。

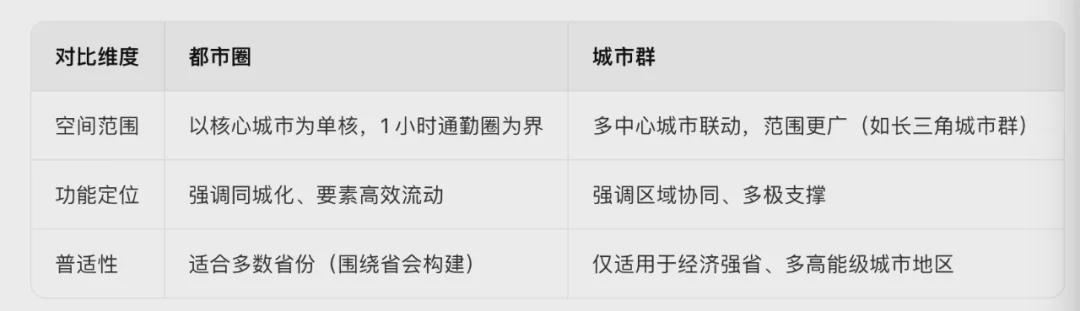

这一转变背后,是城市竞争模式的升级:从单个城市之间的竞争,转变为都市圈与都市圈之间的竞争。与城市群不同,都市圈以辐射带动功能强的城市为核心,以1小时交通通勤圈为基本范围,与周边城镇经济活动联系紧密,通勤便捷高效,公共服务便利共享。

都市圈的范围更小,但内部连接更高效,无论是人口流动、产业分工还是资源整合。同时,一个城市群往往拥有多个中心城市,也可以拥有多个都市圈,而都市圈一般只有单核,真正围绕一个中心城市展开。

发展都市圈的意义在于,不一定每个省份都有实力打造城市群,但每个省份都可能围绕中心城市(一般默认为省会)建设一个都市圈。未来,观察一座城市的发展,可能会越来越习惯以都市圈的标准来看待。

尽管都市圈建设如火如荼,但中国都市圈的整体发展水平仍有待提升。

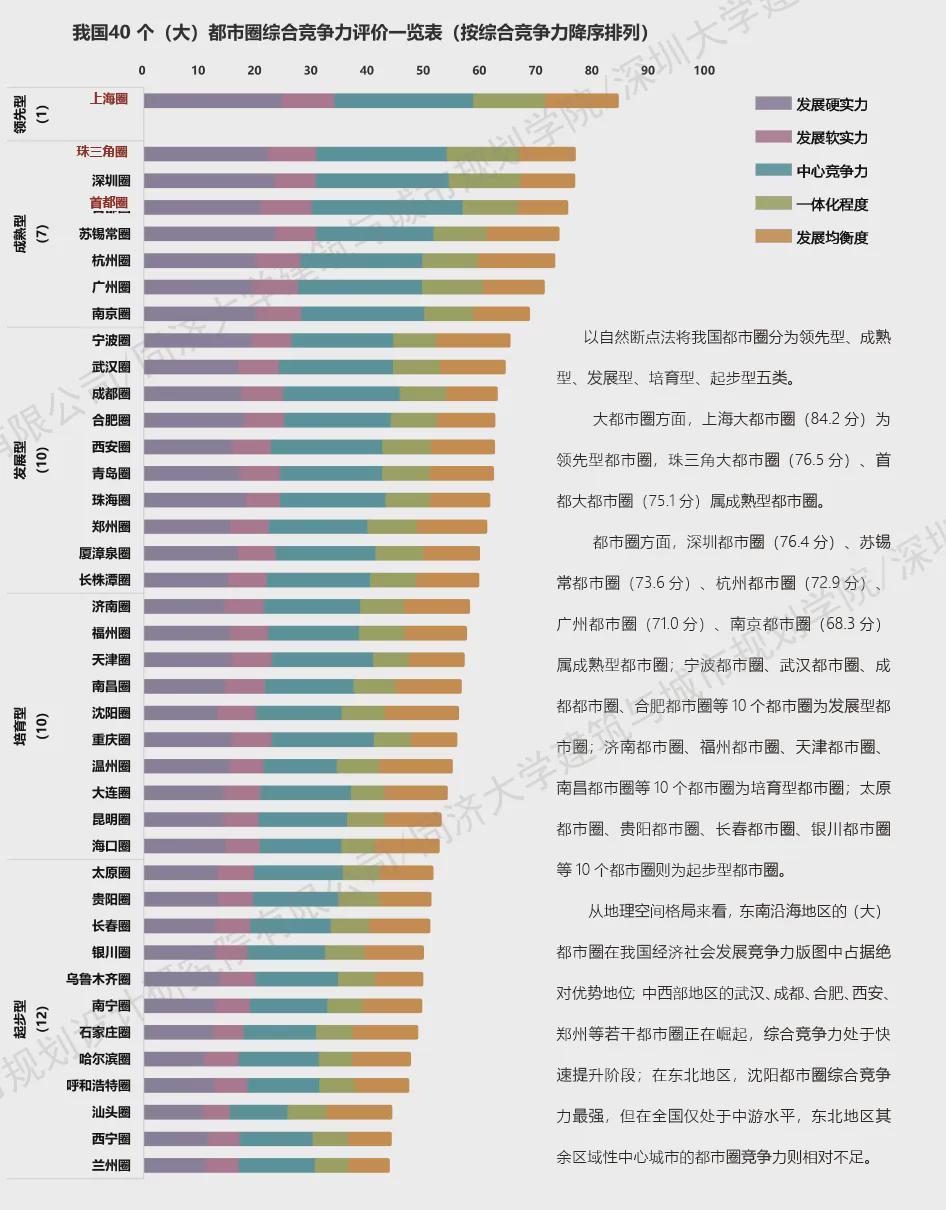

根据《2024年中国都市圈综合竞争力报告》,在上海、珠三角、首都3个大都市圈和广州、杭州等37个都市圈中,代表最高发展水平的“领先型”都市圈仅有上海大都市圈;“成熟型”都市圈也只有珠三角、首都2个大都市圈,以及深圳、苏锡常、杭州、广州、南京5个都市圈。

此外,宁波、武汉、成都、合肥等10个都市圈处于“快速提升”阶段,其余一半以上的都市圈仍处于“培育型”、“起步型”。如这次获批的长春都市圈,就属于“起步型”之列。

这意味着,多数都市圈实际上还只是一个雏形,即便拿到批复,也可能仅仅只是开始。当然,这也意味着可观的增量发展空间。

对于大多数省份而言,未来真正的发展活力中心,可能就只有一个都市圈。这背后既有政策原因的推动,也是客观规律使然。

一方面,围绕中心城市进行的都市圈建设,将进一步壮大中心城市的辐射带动作用,同时弥补中心城市自身发展在资源要素和发展空间等方面的不足。且要注意,都市圈内部的一体化、同城化,主要是通过推动经济区与行政区适度分离来实现,而不是依赖过去直接以行政区合并的方式。

如此一来,既能充分彰显中心城市的带动作用,也能避免“一城独大”的弊端。

另一方面,这也契合了当前人口、资源要素聚集的大趋势。随着人口结构的变化,多数省份差不多只剩下省会城市还有人口的扩张潜力,而推进都市圈建设,便于为省域人口的进一步集中,创造更好的条件。

特别是像吉林省这样,长春都市圈在人口、经济体量上都接近甚至超过全省一半以上,“一省一圈”的特征就更为明显了。可以说,未来不少省份,都市圈强,全省才能强。这也可以称之为是“强省会”模式的升级版。

当然,有的省份也同时规划了多个都市圈。但这种模式,仅对经济体量大、人口数量多,且同时拥有不止一个高能级城市的省份才成立。典型如长三角“三省一市”,就规划了六大都市圈。像江苏除了南京都市圈,还有苏锡常都市圈;浙江除了杭州都市圈,还有宁波都市圈。此外,广东真正具备较大影响力的都市圈,也有广州和深圳。

但必须接受的一点是,对于绝大多数内陆省份而言,都市圈有且只有一个。并且,随着人口的变化,这一趋势会越来越明显。

政策层面关于推动都市圈发展的信号,也越来越明朗。

国务院去年7月印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》明确提出:加快转变超大特大城市发展方式,依托中心城市辐射带动周边市县共同发展,培育一批同城化程度高的现代化都市圈。

前不久出台的《中共中央、国务院关于推动城市高质量发展的意见》,也明确提出:稳妥有序推动城市群一体化和都市圈同城化发展。发展组团式、网络化的现代化城市群和都市圈,构建布局合理的现代化城市体系;发展壮大现代化都市圈,支持有条件的地方推进同城化发展。

因此,接下来,除了尚未批复的几大直辖市领衔的都市圈,一些省会城市,如哈尔滨、昆明、南昌、贵阳、兰州、乌鲁木齐等,也或都将有机会获批都市圈建设。

对于“国家级都市圈”数量增多是否导致含金量打折扣的问题,要一分为二来看待。其一,率先批复一般是对发展水平的认可,意味着抢先获得更多机遇;其二,都市圈建设是一个整体性的趋势,每个省份都不容缺席。从交通基础设施的互联互通,到发展要素流动、聚集障碍的破除,以及产业的分工协同,再到公共服务的共享等,每个地方都要主动拥抱和适应这种变化。