你是不是也遇到过这样的事:人看起来好好的,一进医院,反而“走”得更快了?

门诊接诊时,一位老太太坐在我面前,苦笑着说:“我老伴不是病死的,是治死的。”她老伴只是血压高点,进医院做了几项检查,几天后人就不行了。她一句话让我久久沉默——你是不是也有类似经历?

你知道吗?在一项三甲医院的随访中,65岁以上老年人因“过度干预”导致生活质量下降的比例高达23%。

你✅有❌无

你有没有亲戚得了点小病,但一住院反而病情急转直下?

如果你有,那今天这篇文章,你一定要读完。

现在我们要揭开一个老百姓最难接受的事实:有些病,越治越糟;有些人,不治,反而活得更久。

一位三甲医生曾说过一句话让我刻骨铭心:“不是每一个病,都非得进医院处理。不是每一个人,都扛得住医院这口刀。”

你可能觉得匪夷所思,但我们今天说的这3种病,如果你不分青红皂白地“治”,反而可能缩短寿命。

第一种病——轻度高血压

你是不是也有过:体检报告上血压高了点,一看“140/90”,吓得赶紧找医生,说要“立刻降”。

但你知道吗?一项全国性流行病学研究显示,有高血压但无症状、无靶器官损害的老年人,在一定范围内保留“稍高血压”,反而预期寿命更长。

为啥?因为血压就像是水管的水压,年纪大了,水管老化,如果你一味地强行“关闸放水”,水流弱了,大脑、肾脏反而灌溉不足,容易晕厥、摔倒,甚至诱发中风。

我有个老病人,72岁,退休教师,血压145/90,每天走楼梯、打太极,精神抖擞。后来换了个年轻医生,给他一顿猛降,结果血压降到115,他站起来就头晕,一次摔倒后髋骨骨折,生活质量一落千丈。

第三点最致命:很多人为了“正常值”逼自己吃药,反而成了药物副作用的牺牲品。

第二种病——早期前列腺癌

你可能听说过,“癌症不治会扩散”,但前列腺癌是个例外。你知道吗?在一项涵盖全国8省市的临床回顾中,超过70%的早期前列腺癌患者,选择“观察等待”后,10年内无明显恶化。

前列腺癌中的“低风险型”,就像一只慢吞吞的乌龟,你不惹它,它也懒得动。

我曾接诊一位68岁的老工程师,前列腺癌筛查阳性,他儿子非要他手术切除。我翻阅检查,发现是低分级、低风险的类型。他坚持不动刀,选择定期复查。五年过去,他照样钓鱼、打牌、带孙子。

但第三个误区几乎所有人都在犯:一听到“癌”,就像听到“死刑”,不分青红皂白就开刀。

你切除了前列腺,可能尿失禁、性功能障碍,一刀下去,身体是“保”住了,生活却碎了。

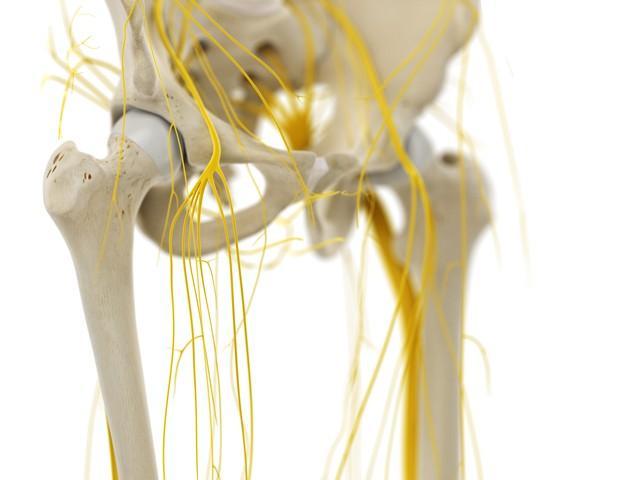

第三种病——轻度椎间盘突出

你是不是也有坐骨神经痛、腿麻、腰疼的经历?是不是有人告诉你“必须开刀”?小心!这可能是你身体的“自愈试炼”。

多项三甲医院临床跟踪发现,超过80%的轻度椎间盘突出者,在非手术干预下6个月内症状明显缓解。

我印象最深的是一个53岁的公交司机,屁股疼得坐不住,医院建议手术。他犹豫了,改做康复训练+减轻负重+规律作息。三个月后,他跟我说:“医生,我能重新开车了!”

你可能不知道,真正切开腰椎的创伤,是不可逆的。

腰椎就像是房子的梁柱,一旦动了结构,后患无穷。很多人术后出现“手术后疼痛综合征”,反而比手术前痛得更厉害。

你忍不住问了,那这些病不去医院就不管了?当然不是!

真正该做的,是根据疾病的“风险分层”,科学管理,而不是“一刀切”。

为什么这些病“越治越糟”?

从生理层面讲,身体是个“自平衡系统”。轻度高血压是身体为了保证供血压力自动设定的“应急机制”,你强行扭转,反而打乱节奏。

从心理层面讲,一旦“赋予疾病身份”,你就会形成“病人思维”,焦虑、退缩、过度依赖医疗。一项心理行为干预研究指出,确诊后出现“病态关注”的老年人,其焦虑评分普遍升高2-3倍。

从环境层面讲,医院是高风险场所,交叉感染、过度检查、心理打击,都是隐形杀手。

你还记得我们开头那位老太太吗?她老伴进医院,本来只是检查,结果住院期间感染肺炎,没能挺过来。

第三点最让人心痛:很多人不是死于疾病本身,而是死于“被病吓死”。

如何科学应对这些“慢病”?

第一,你要学会“看懂自己的病”,而不是“听别人吓自己”。比如高血压,只要没有心、脑、肾损害,145/90未必是敌人。

第二,定期复查比盲目干预更重要。像前列腺癌,每年做PSA、B超,动态观察,比一刀切安全得多。

第三,生活方式改变才是根本。研究指出,规律作息、适度运动、情绪稳定,是延缓慢病进程最有效的非药物手段之一。

我常说一句话:人老了,不是怕病,是怕没质量地活。

真正的“养命之道”,不是“多治”,而是“少错”。

如果你有血压偏高、不适明显但查不出原因、或被医生建议“立即手术”,请再冷静三天,做一次“风险思考”。

从今晚开始,试试把“症状记录本”放在床头,每晚写下今天的身体感受,持续30天,你会发现:身体其实一直在给你答案。

你有没有遇到过“越治越糟”的经历?评论区聊聊你最担心的那个病。

(声明:本文为健康科普内容,部分故事情节为方便理解而虚构,信息参考了权威医学资料与专业知识,但不代表个体化诊疗建议。如您有健康问题,请咨询医生或前往正规医疗机构就诊。) 参考文献:中国老年医学学会发布《中国高血压管理指南(2023年版)》;中国前列腺癌多中心研究组《早期前列腺癌管理共识》(2022年);《椎间盘突出非手术治疗疗效观察》(中华骨科杂志,2021年);中国心理卫生协会《老年人焦虑与疾病认知研究报告》(2022年);《慢性病患者生活方式干预效果分析》(中国公共卫生,2023年)。