本文来源:时代周报 作者:刘子琪

来源:某视频平台直播间截图

十年前,购买一根100克金条需花费约3万元;而到2025年,同样重量的金条价格已飙升至10万元左右。这一显著变化,折射出黄金市场的剧烈波动。

自2025年以来,国际金价犹如坐上火箭,年初至今涨幅已超67%。10月,国际金价更是突破4300美元大关。截至10月22日发稿时,伦敦金现报价约为4100美元/盎司。世界黄金协会预测,今年有望成为自1979年以来金价涨幅最大的一年。

国际金价的飙升,也带动了国内黄金饰品价格的上涨。多家知名品牌金店的足金饰品报价已突破1200元/克,老铺黄金、周大福等更是相继宣布将在月底提高黄金产品零售价格,其中老铺黄金已是年内第三次涨价。

然而,金价的暴涨却抑制了消费者的购买热情。据中国黄金协会披露的数据,今年上半年黄金首饰销量大幅下滑,消费量同比下降26%。

在此背景下,“金包银”作为黄金的“平替”产品,逐渐受到消费者的青睐。甚至有人选择将结婚用的五金换成金包银饰品,以节省开支。

所谓“金包银”,即在白银表面包裹一层薄薄的黄金,使其外观与足金饰品无异。然而,随着金包银产品热度的上升,其背后隐藏的风险也逐渐浮出水面。在黑猫投诉平台上,关于“金包银”的投诉多达3000条,主要集中在“缺金”、“掉色”、“虚假宣传”等问题上。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜向时代周报记者表示,高金价虽抑制了购金量,却强化了消费者“买金抗通胀”的心智。当金价出现20%以上的回调时,被压抑的足金需求可能会报复性反弹,而金包银作为过渡性产品的需求则会随之萎缩。

10月19日,时代周报记者探访了北京专营金包银的大型商铺——千九福。有购买过金包银的消费者表示:“就是戴着玩,实际很不划算,建议普通人要么就老老实实买银,要么就存钱买金。”

“外观和足金没有任何区别”、“活动全场免工费”、“久戴磕碰不掉色不漏银”……在某视频平台直播间,一家专门贩卖金包银的店铺正在大力推销产品。

该直播间所展示的金包银商品均为一口价。据主播介绍,一款总重量约30克(金约1.1克,银约29克)的古法素圈手镯价格为1350元,且免工费。经时代周报记者计算,按照10月21日的黄金与白银销售价格,该手镯的金价部分约为1086元,银价部分约为337元,总计1423元,高于直播间给出的价格。

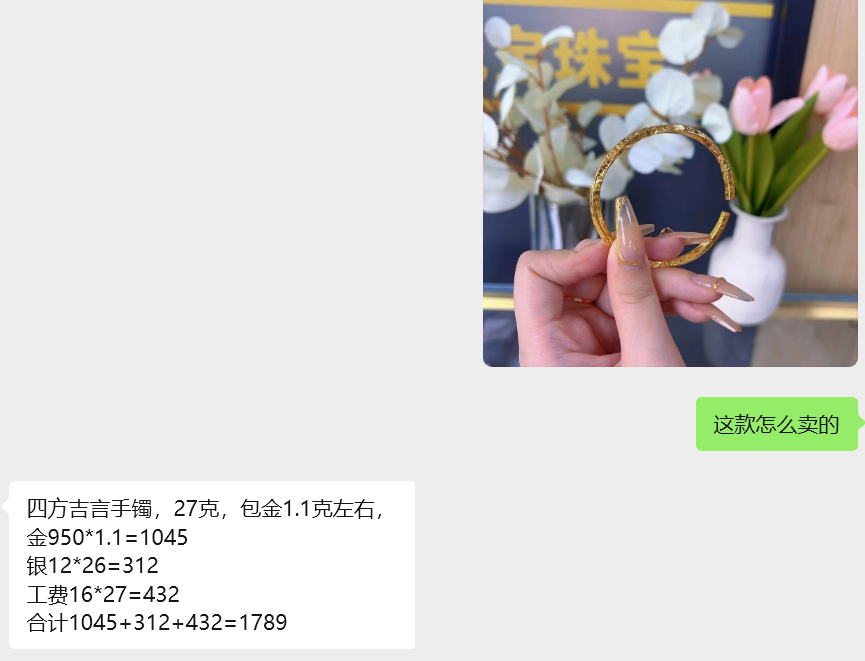

相比之下,不在直播间售卖的店铺往往采用非一口价销售方式。一家自称是金包银工厂直营店的销售人员向时代周报记者提供了近60款金包银手镯款式图。经询问,一款重27克、包金1.1克左右的四方吉言手镯报价为1789元。其中,当日金价按950元/克计算,银价按26元/克计算,工费为16元/克。

来源:微信截图

该销售人员承诺:“我们家的首饰表面都有一层纳米保护层,专门用来防氧化的,出现漏银氧化的概率非常低。如果出现这些问题,我们提供终身包售后。”对于是否会出具证书,该人员表示:“我们是工厂直营店,一般不出证书。如果您需要证书,我们可以提供华矿的证书。不过更建议您自己把首饰拿到金店用光谱仪检测,因为网上也有卖证书的,自己拿去检测更放心。”

官网显示,华质地矿珠宝玉石检测中心(深圳)有限公司(简称“MGTC”)是一家专业性的珠宝服务检验机构,主要业务是珠宝鉴定,是第三方独立专业权威检测机构。

然而,据时代周报记者了解,国内最权威的珠宝检测机构之一为国家珠宝玉石质量监督检验中心(简称“NGTC”),其证书具有公信力。

另一家线上营业的金包银店铺,一款重28.88克(金2.60克,银26.28克)的手镯报价为3361.13元。其中金价按当日(10月20日)销售价974元计算,工费为18元/克。与直播间售卖的克重相近,但价格却相差2倍多。

该店铺销售人员告诉时代周报记者,估计第二天金价会继续上涨。

来源:销售人员提供

事实上,金包银饰品不仅在线上平台受到关注,线下也有专门售卖的店面。10月19日,时代周报记者探访了北京专营金包银的大型商铺——千九福,发现不少人前来询价,也有消费者迅速完成交易。

据天眼查信息,千九福成立于2019年,深耕金包银领域,目前已在全国布局22家门店,2025年待开业门店达50家。

在该店铺内,琳琅满目的饰品均标注了克重和价格。据工作人员介绍,一款马蹄镯总重约33.07克,其中金重0.96克,银重32.11克,报价为3219元。

来源:时代周报记者摄于千九福

该店铺工作人员告诉时代周报记者,金价按1100元/克计算,黄金含量在8%左右,工费工艺不同价格不同。购买后会提供质量保证单。“网上购买的品质无法保证,有纯金也有沙金或金粉,有的也会缺斤少两。像我们实体店不会出现这种情况,假一赔十。”

尽管卖家做出各种质量保证承诺,但仍有消费者向时代周报记者表示买贵了,不会再买了。

由于从外观上很难分辨含金量,金包银火爆的同时,背后也暗藏风险。

时代周报记者梳理黑猫投诉平台上3000余条投诉内容发现,关于金包银的投诉,消费者多聚焦于掉色、卖假货、售后难等问题。

据消费者小杨表示,她于去年购买了两款金包银饰品,共花费2800元左右。时隔一年再次找到商家想要出售时,对方却表示按8折回收,并且还要交300元的提成费。计算后,回收价格仅为1800元。

对此,有业内人士向时代周报记者表示,这种情况多为被偷金了。否则回收不会打折,按大盘价全折回收,最低也要95折,也不会有其他手续费或分离费。“损耗也就千分之4-5左右。”

上述人士称,买金包银之前一定要问清楚。按手镯来说,一般20-30克的银起码要包1克左右的金,不然很容易漏银。工费特别便宜,甚至算下来和金银成本差不多的产品多半有猫腻。

另有多位消费者向时代周报记者表示,在线上购买金包银饰品后发现漏银,想退款却遭到商家拒绝,有的商家甚至直接将消费者拉黑。

除此之外,还有一些商家在推销商品时会故意混淆工艺,打着“手工古法包金”的旗号,实则“以镀代包”。

今年1月,中消协也发布提醒称,市面上所谓的“金包银”首饰,不论是线下实体店还是网络渠道销售,本质是银首饰,绝大多数都是镀金,不是手工“包金”。消费者购买“金包银”首饰时应仔细鉴别,勿信虚假宣传。

“包金”是采用机械加工方法将金箔牢固地包在首饰制品基体上得到金覆盖层,制作工艺相对复杂,通常采用真正的黄金材质进行加工和覆盖,需要经过熔炼、压制、镶嵌等工序,质感更好,具有更高的价值和耐久性;“镀金”则是将黄金溶液通过电镀或化学镀的方式沉积在基底材质上,制作工艺相对简单,成本也较低。

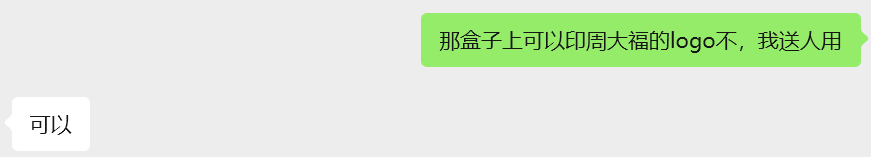

时代周报记者还发现,有些人为图省钱,打着黄金的旗号,购买金包银饰品作为礼物赠与他人。为了迎合消费者,商家也想出了一些策略。记者在上述金包银工厂直营店销售员的朋友圈发现,一款金包银手镯的包装盒上印着“周大福”三个字。

来源:受访者朋友圈

随后,时代周报记者询问另一家线上金包银商家,能否将包装盒印上周大福logo,对方表示可以。

来源:聊天截图

苏商银行特约研究员武泽伟向时代周报记者表示,“金包银”产品背后隐藏着多重消费风险,核心问题在于其价值、质量和信息的严重不透明。市场乱象丛生,虚标金重、工费占比过高现象普遍,加之缺乏统一标准与有效监管,导致产品质量参差不齐。更关键的是,它基本不具备黄金的保值与投资功能,绝大多数回收商拒绝回收,消费者不仅面临佩戴不久即掉色露白的尴尬,还可能因商家倒闭而陷入维权无门的困境。

实际上,黄金“平替”不止金包银这一种。

比如上面提到的沙金,也是外观酷似足金、售价极为亲民。沙金是产于河流底层或低洼地带、与石沙混杂在一起,经过淘洗出来的黄金。露在地面的金矿石,经过长期的风吹雨打后风化崩裂,金脱离了矿脉在泥沙中顺水而下并沉积,形成沙金。

黄金通常指成色达到99.6%以上的纯金,而沙金的含金量则不足10%,多集中在2%~5%。此外,与传统“金包银”饰品相比,沙金饰品在外观上更贴近足金饰品,售价也会更低。

时代周报记者在某网购平台看到,一家售卖沙金饰品的店铺销量已超2万单。从价格来看,根据粗细不同,价格多在20-100元不等,最贵不超过110元。

不过,即使是如此便宜的价格也存在质量造假现象。有消费者在线上购买的沙金饰品,带了一个晚上后发现商品掉漆,经检测为铜制品。

另外,能够以假乱真的“黄金”还有刚果矿渣金,是通过在矿渣中再次提炼出的金属,它的外观与黄金非常相似,但不含黄金。它的密度与黄金相近,且在冶炼过程中可能产生有毒化合物。

有南非锡金是另一种常见的仿黄金材料。它的外观与黄金相似,但由于黄金含量低,所以价格远低于黄金。南非锡金在高温下会变黑,且不易被磁铁吸引。

新智派新质生产力会客厅联合创始发起人袁帅告诉时代周报记者,如果金价能够回落到一个相对合理的区间,消费者对纯黄金制品的购买热情可能会重新回升,那么作为黄金“平替”的吸引力就会下降。另一方面,随着市场监管的加强和消费者消费观念的逐渐成熟,消费者对一些如“金包银”产品的质量和真实性会有更高的要求。如果商家不能提高产品质量,规范经营行为,那么“金包银”市场可能会受到冲击。

值得注意的是,在黄金价格频频创下历史新高的同时,白银的价格也在持续上涨。

10月13日,伦敦现货白银价格突破50美元/盎司,10月17日,一度触及每盎司54.44美元,年内最高涨超80%。不过,在经历一轮持续高涨后,10月21日晚,伦敦现货白银盘中一度下跌8.72%,失守每盎司50美元。